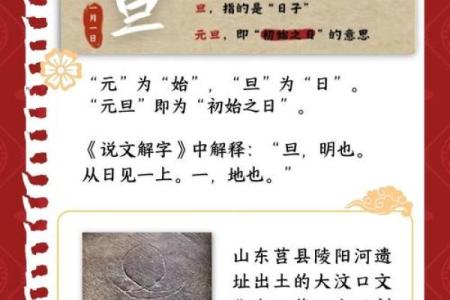

元旦:新年的天文意义与农耕社会的岁时礼仪

新的一年伊始,人们通过元旦这个节日表达对未来的美好期望。元旦的庆祝活动在中国历史悠久,富有深厚的文化内涵,既有天文的指引,也承载着农耕社会岁时礼仪的精神。通过分析元旦的天文意义与农耕社会的岁时礼仪,我们不仅能了解其起源,还能感受到这些传统习俗在现代的传承。

天文意义:岁月的更替与天体的规律

元旦的庆祝源于天文学的观察。在古代,人们通过观察天体的运行来确定季节的变化与时间的流转。元旦正值太阳回归点附近,标志着冬至过后,白昼逐渐变长,太阳的光辉开始强烈,象征着新的生命周期的开始。从天文角度来看,元旦是天地更替、阴阳交替的时刻,具有特别的天文意义。

古人通过这种天文现象,制定了农耕社会的时令,也成为了人们行事的依据。每一年的元旦都象征着天地的重新启动,为农耕社会的播种与收获提供时间依据。这种与天文规律紧密相连的节令,使得元旦具有了重要的象征意义。

农耕社会的岁时礼仪:播种与祈求

在农耕社会中,元旦是一个极为重要的节日。它不仅标志着一个新年的开始,也是人们庆祝丰收、祈求来年农业顺利的时刻。传统上,元旦是农耕社会进行祭天祈福的日子。古籍《礼记》曾提到,“岁终岁首,祭天祈丰收”。这说明,元旦不仅仅是一个纪年的标志,更是祈求五谷丰登、百事亨通的时刻。

古代农民会在元旦这一天进行祭祖、祭天、祭地等活动,通过这些仪式向天地表达感恩,并祈求来年的好收成。此时,供奉的祭品包括稻谷、豆类、猪羊等食物,象征着丰收与富足。祭天仪式的背后,是人们对大自然力量的敬畏与依赖。

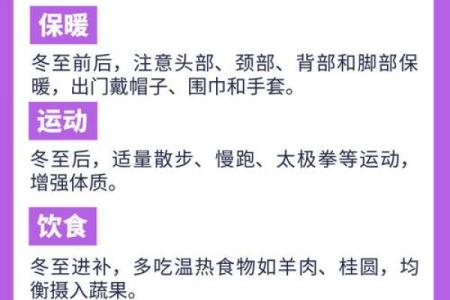

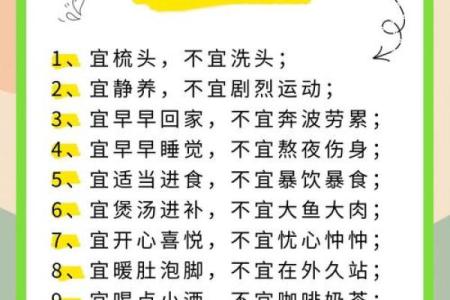

传统习俗:饮食与活动的融合

元旦的传统习俗丰富多彩,不仅仅限于祭祀,还包含了许多民间的饮食和活动。这些习俗大多与农耕社会的生产活动密切相关,具有鲜明的地方特色。首先,元旦这一天,人们会食用年糕、饺子等象征团圆与富饶的食品。年糕象征着年年高升,饺子则寓意着财富和福气的到来。特别是在北方,元旦时吃饺子已经成为了习惯,寓意着驱邪迎新,招来好运。

此外,元旦期间还常常举行舞龙舞狮、放烟花等活动,这些活动起源于民间,旨在通过热闹的庆祝方式驱散邪祟,迎接新一年的吉祥。在一些地方,元旦当天还有“迎神赛会”等民俗活动,展示地方文化的特色,并通过集体的欢庆,增强社区的凝聚力。

历史案例:汉代的元旦与唐代的元旦

汉代的元旦,作为一种新的岁时礼仪形式,开始受到政府的关注。《汉书》记载,汉武帝将元旦定为祭天的日子,意味着对天体运行的尊重与对农业的重视。元旦不仅成为了帝王祭天的时刻,也逐渐被赋予了象征国家兴旺与人民安康的意义。这个时期,元旦成为了官方与民间都共同庆祝的节日,昭示着人类在天文规律中的地位与生活的节奏。

唐代的元旦则具有更加丰富的民俗特色。唐代是中国古代文化的鼎盛时期,元旦的庆祝活动不仅限于祭天,更多的是民间的歌舞和娱乐活动。尤其是在唐玄宗时期,宫廷大宴和民间的灯会、舞蹈等活动让元旦的节庆氛围更加浓厚,成为了当时社会生活的一部分。

创新中的延续

到了现代,元旦的庆祝方式虽然有所变化,但其深层的文化内涵和传统习俗仍然延续至今。在当代社会,元旦不再单纯是一个农耕社会的节日,而是融合了更多的现代元素。随着中国社会的城市化与现代化发展,元旦成为了全民庆祝的公共假期,许多企业和机关单位会在元旦举行各种形式的庆祝活动。现代的元旦,不仅是对农业和天文意义的传承,更融入了全民文化的多元性,成为了一个带有时代特色的节庆。

无论是传统的饮食习惯,还是天文与农业的深厚联系,元旦的节庆活动都体现了古人与自然和社会的紧密关系。在快速发展的现代社会中,元旦不仅是对过去一年的总结,也是对未来希望的寄托,继承了千百年来的文化传统。

起名大全

最近更新

- 姓谈有什么文艺清新的男孩名字?实用取名指南

- 元旦:新年的天文意义与农耕社会的岁时礼仪

- 想给褚姓宝宝起灵秀动人的名字,女孩名字怎么构思?

- 2025年08月06日(农历闰六月十三)提车能算好日子吗? 这日子提新车好吗

- 2025年07月22日(农历六月廿八)结婚行不行 办喜事合适吗?

- 揭开生辰八字与房产命运的关系,合婚看什么?能否通过购房改变运势

- 尤姓才华横溢的男孩取名,这些名字寓意美好

- 免费生辰八字测婚期,命运不同能否改运?揭秘合婚的秘密

- 2025年07月24日动土避凶了没? 今日动土建房行吗?

- 苏姓灵韵悠长的女孩取名,这些名字寓意美好

- 2025年08月16日(农历闰六月廿三)订婚是否合时宜? 今天订婚行不行

- 十月节日背后的农耕文化与历史传承

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气