重阳节的敬老习俗与养生之道

重阳节,是中国传统的节日之一,历史悠久,意义深远。每年的农历九月初九日,人们庆祝这一节日,以表达对长辈的敬爱,并借此机会关注健康养生。重阳节的敬老习俗和养生之道,既有浓厚的文化内涵,也与天文、农耕等自然现象息息相关。

重阳节的起源

重阳节的起源可以追溯到中国古代的农耕文化以及天文观察。农历九月初九,正是秋季的深秋时节,气候逐渐寒冷,正是农忙过后的休养生息期。在天文学上,九月初九日的“九”字象征着阳气的极致,古人称之为“重阳”。这一天阳气最旺,而“阳”与“长寿”相联系,因而成为了重阳节的诞生基础。

此外,重阳节的敬老习俗来源于古代人们对“九”这一数字的崇拜。在《易经》中,九是阳数的极致,象征着长寿与力量。因此,重阳节不仅是庆祝丰收的时节,更是尊敬长辈、祈愿健康的时刻。

重阳节的传统习俗:饮食与活动

重阳节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的便是登高、插茱萸和吃重阳糕。

登高,源自古人对秋高气爽时节的喜爱。古人认为,重阳节登高可以避邪驱病,祈求身体健康。古代的“登高”不仅仅是一种娱乐活动,它象征着“远离疾病”的文化寓意,许多地方也将登高与祈福、祈安联系在一起。

插茱萸,是重阳节的另一项传统习俗。茱萸被认为有驱邪避病的功效,古人常将茱萸插在帽子或佩戴在身上,希望能够远离邪气。茱萸不仅有药用价值,还在节日气氛中增添了浓厚的文化气息。

此外,重阳糕作为节日的传统美食,寓意着“长寿”。它通常由米粉、糖、果仁等食材制成,外形多为层层叠叠,象征着步步高升、生活日益美好。重阳糕不仅美味,还能通过丰富的食材,寓意着人们对长寿的美好期盼。

历史案例:王羲之与重阳节的融合

历史上,王羲之作为书法大家,也对重阳节的敬老习俗有着独特的记载。传说他在一次重阳节登高时,感慨人生的短暂,特意为父亲写下了《重阳帖》。这份书信不仅表达了王羲之对父亲的深厚感情,也体现了古人重视敬老、长寿的文化传统。在王羲之的笔下,重阳节不仅仅是一个节日,它承载着对长辈的孝心与敬意。

历史案例:唐代诗人杜甫的重阳节感怀

唐代诗人杜甫在《重阳节》一诗中,描写了自己在节日时登高望远的心情。诗中表达了他对祖国山川的热爱,也包含了他对家人、对生命的敬畏与思考。杜甫通过诗歌表达了自己对老年人的尊敬,并通过“老吾老以及人之老”的理念,弘扬了重阳节敬老的精神。

弘扬敬老文化,注重养生

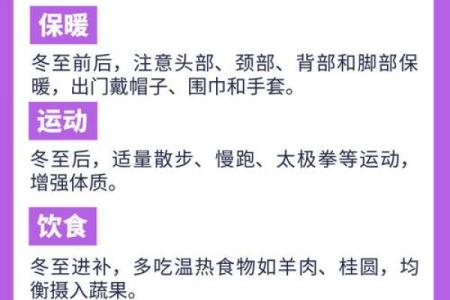

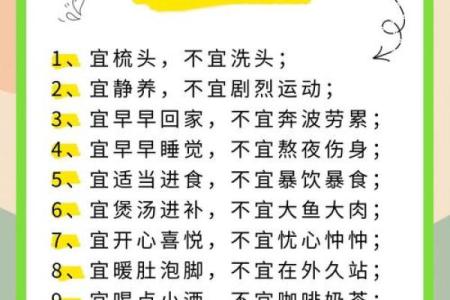

进入现代,随着社会的变迁,重阳节的传统逐渐融入到当代人们的日常生活中。现代社会中,重阳节的意义不仅仅是简单的祭祀与敬老,更强调身心健康的养生之道。现在,许多人在重阳节会与家人一起外出登高、远足,同时也会关注老年人的健康状况。越来越多的社区、医院和养老院在这一天组织健康讲座、健康检查等活动,提醒人们重视老年人的身体保健,提倡良好的生活习惯和饮食结构。

同时,随着养生文化的兴起,重阳节的饮食习惯也被现代人重视。在传统的重阳糕之外,很多地方还会准备富含营养的食物,如枸杞、桂圆等补益食品,帮助老年人增强体质,提高免疫力。重阳节不仅是敬老的日子,也成了健康养生的一个重要契机。

每年重阳节的庆祝活动,让敬老和养生的理念得到了现代社会的广泛传承。无论是传统的登高、插茱萸,还是现代的健康讲座、家庭聚会,都表达着对长辈的敬爱与对健康的关注。这一切都让重阳节成为了一个跨越时代、融入生活的传统节日。

起名大全

最近更新

- 女孩用菲字取名:从五行属性看字义的吉祥指向

- 瑜字男孩取名寓意:从经典典籍看字义渊源

- 十月开仓吉日一览表 2025年10月开仓吉日有哪些

- 十月制作棺材黄道吉日2025年一览 2025年10月适合制作棺材有几天

- 十月份开工黄道吉日 哪几天适合开工好日子查询

- 10月招聘吉日有哪几天 10月招聘吉日一览表

- 2025年10月装床哪天 哪几天适合装床

- 10月开柱眼吉日有哪几天 10月开柱眼吉日一览表

- 10月买牛黄道吉日2025年一览 10月哪天买牛最好

- 十月造车器好日子黄历查询2025 2025年10月造车器最佳吉日

- 2025年10月训牛最佳吉日日期 适合训牛吗

- 十月可以提亲的日子 十月是不是黄道吉日2025年提亲好日子查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气