天文奇观来临,了解这一天的星空奥秘

在遥远的过去,人类常常通过观察星空来标定时间和季节的更替。星空不仅仅是宇宙中星体的集合,更承载着人类文明的记忆与智慧。随着季节的变化,天文现象逐渐形成了固定的规律,也影响了古人对自然和社会的认知。而这些天文奇观至今依旧影响着我们,成为了文化与传统的宝贵财富。

天文奇观的起源——农耕与天文

自古以来,天文现象与农耕活动息息相关。古人通过观察星象、太阳、月亮和星座的变化,来安排播种、收获等农业活动。例如,古代中国农民依靠“二十四节气”来合理规划农事,而这一体系与天文观察紧密相连。天象的变化不仅影响了季节的划分,还决定了特定节气的到来。

例如,每年的“冬至”时节,太阳到达黄经270度,白昼最短、黑夜最长。对于农民来说,这意味着要开始为寒冷的冬季做准备。中国古代《周易》中的“乾卦”便有“天行健,君子以自强不息”的描述,象征着天地万象的运行和变换,提醒人们顺应天时,努力奋斗。

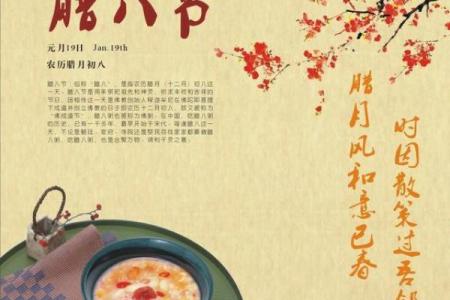

传统习俗的延续——饮食与活动

天文奇观不仅影响着农事,还通过丰富的传统习俗影响了人们的日常生活。在中国,很多传统节日和天文现象密切相关。比如,中秋节的月亮正是与天文现象紧密相连的节日。每年农历八月十五,正值秋季的满月时节,这一天的月亮最圆最亮,象征着团圆和丰收。

与月亮相关的传统习俗如赏月、吃月饼,都是围绕着这一天的天文现象展开的。古人认为,中秋月亮的圆润象征着家庭的圆满和丰收,吃月饼便是表达对未来丰收的期望。在这一天,人们通过仰望星空,感受到自然界的变幻与和谐,继而联想到家庭与人际关系的和睦。

历史案例一——中国的“观星习俗”

古代中国的“观星习俗”深刻影响了传统节日的形成。例如,“农历七月半”的鬼节,源自“天官赐福”的天文观念。在这一天,古人通过祭拜“天官”,以祈求一年的好收成。七月半的星空,明亮的星星与月亮成为人们寄托祈愿的象征,表达了人们对宇宙力量的敬畏与感恩。

此外,中国古代的“冬至”节气,也是一个与天文现象密切相关的传统节日。由于这一天太阳的黄经达到270度,白昼最短,黑夜最长,所以古人认为这是“阳气”复苏的时刻。在这一天,许多人会举行祭天的活动,祈愿来年顺利、安康。这种天文与祭祀结合的传统习俗,展现了天文现象如何深刻地影响了古代社会的仪式与文化。

历史案例二——西方的“冬至”与“圣诞节”

在西方,冬至也有着独特的历史背景。在古罗马,冬至是“太阳神祭”的日子。随着基督教的兴起,冬至成为了圣诞节的前夜。冬至时,太阳从最短的白昼开始逐渐恢复,象征着新生和光明的回归。这个天文奇观与圣诞节的庆祝活动交织在一起,成为了西方重要的节日之一。

古罗马时期,冬至是太阳神“索尔”生日的庆祝日。随着基督教的传播,这一庆祝活动逐渐与耶稣诞生的传说结合,形成了如今我们所熟知的圣诞节。圣诞节的许多传统习俗,如挂圣诞树、赠送礼物,都带有“光明复苏”这一天文象征,体现了人们对光明和温暖的渴望。

现代传承——科学与传统的结合

在现代,天文奇观依然在我们的生活中留下深刻的印记。随着科技的发展,天文观察不再仅仅依赖肉眼,现代人通过望远镜、卫星等高科技设备,能够更加精确地捕捉天文奇观。这种技术的进步,使得更多人能够亲身体验和理解宇宙的奥秘。

现代人依然会在特定的天文现象发生时,举行一系列的庆祝活动。例如,每年日全食或月全食时,世界各地的天文爱好者会聚集在适合观察的地方,通过观测天文现象来庆祝这一奇观。同时,许多地方的天文馆也会在这些特殊的天文时刻举办活动,邀请公众参与。通过这种方式,天文奇观不仅保留了传统的文化意义,也与现代科技和科学教育紧密结合。

起名大全

最近更新

- 2025年08月03日(农历闰六月初十)是否符合搬家吉日? 乔迁新居黄道吉日查询

- 2025年07月25日开业可不可以? 今日开市做生意算不算好日子?

- 如何通过八字命理破解口吃,改变人生轨迹

- 端午节的传统与现代:健康养生与文化传承

- 朝鲜族秋夕节:农耕文化的深厚底蕴与家庭团聚

- 春分时节:如何利用农耕智慧提升现代生活质量

- 天文奇观来临,了解这一天的星空奥秘

- 宋姓男孩取大气的名字,有什么吉祥又独特的?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)安门算不算好日子? 安装大门行吗?

- 2025年07月22日乔迁是好日子吗? 今日乔迁入住吉利吗?

- 2025年07月25日是否为开业好日子? 今日开门做生意好吗

- 2025年08月06日提车是否大吉? 今天提新车合不合适?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气