探寻七夕节背后的农耕文化

七夕节,是中国传统节日之一,传承了千百年,融合了深厚的农耕文化和天文背景。作为“东方情人节”,它与牛郎织女的凄美故事息息相关,而其背后,却隐藏着更多关于农耕文化的深刻寓意。

起源:农耕与天文的交织

七夕节的起源可以追溯到古代中国的农耕社会。农民在漫长的农耕季节中,需要根据天象来规划耕作周期。每年的农历七月初七,正值夏季的尾声,是收获季节的前夕,牛郎织女的传说便与这一时期的农业活动紧密相关。

在中国古代,天象的变化与农耕活动息息相关。星象学家根据天上的星座变化推算出最佳的耕作和播种时机,而牛郎织女的故事正是基于天文现象——天河(银河)的两岸分别为织女星和牛郎星。这个天文现象,常常成为人们用以指引农业生产和节令变化的象征。

传统习俗:饮食与活动的体现

七夕节的传统习俗多与农业生产和生活密切相关。在古代,这一天通常是祈求丰收和家庭幸福的时刻。农民会在这一天举行祭祀活动,祭天祈求一年四季风调雨顺、五谷丰登。

饮食习俗

在这一天,传统的饮食习惯也反映了农耕文化的影响。七夕节的“巧果”是节令特色食品之一,象征着勤劳和智慧。巧果通常是由豆类、面粉和糯米等材料制成,形态各异,寓意着农作物的丰收。而甜品如“七夕粽”也是节日常见食品,寓意着家庭团圆和农田的富饶。通过这些食物的制作与分享,体现了人们对农业成果的尊重和感恩。

活动习俗

除了饮食,七夕节还有丰富的传统活动,如“乞巧”和“拜织女”。古代女性会在七夕这一天,举行乞巧仪式,祈求手艺高超,尤其是纺织和刺绣等传统技艺。这一习俗的背后,是对农业和手工业的尊重,也是对女性在传统农耕社会中重要角色的肯定。

汉代的天象与农耕联系

在汉代,天文与农耕的关系尤为紧密。当时的皇帝会根据星象变化来安排农业生产和祭祀活动。七夕节的庆祝,不仅仅是民间的风俗,也成为了官方安排的一部分。农民通过观察天象中的牛郎织女星,得知何时是播种的最佳时机。

在《汉书》中,就有记载天象对农时安排的影响。古人通过对星星的观察,发现银河中的牛郎织女星座反映了夏季的尾声,也是准备秋收的时期。这个时节,农民们会通过祭祀活动,祈愿天公降福,保佑农作物丰收。

唐代的文化融合

唐代是中国历史上一个文化繁荣的时期,七夕节在这一时期得到了更加广泛的传播和发展。特别是唐诗中的描写,常常将七夕节与农业生产和天文现象相联系。著名诗人杜牧的《秋夕》中就提到过“银河落九天”的景象,体现了对天象和农时变化的关注。

此外,唐代的宫廷也非常注重这一节日的庆祝,皇室举行大规模的祭祀活动,祈求五谷丰登。与民间的乞巧活动不同,宫廷的祭祀更侧重于农业的丰收和国家的繁荣,这一传统延续至今。

传统与创新的结合

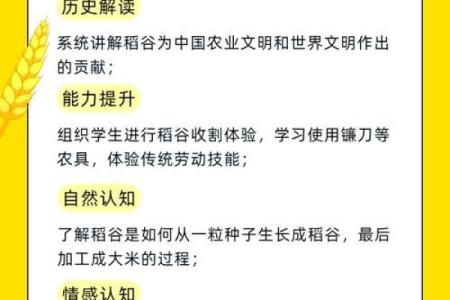

在现代,七夕节的传统习俗虽然有所变化,但其背后的农耕文化依旧得到了传承。如今,很多地方会结合现代农业技术和天文知识,举办相关的文化活动,如天文观测和农耕体验活动。通过这些活动,现代人不仅能够了解七夕节背后的历史渊源,还能感受到农耕文化与现代科技的结合。

一些地方还将七夕节作为农业文化的宣传平台,组织农业博览会、农产品展销等活动,展示传统农耕与现代农业的融合。这些活动不仅弘扬了七夕节的农耕文化,也让现代社会的年轻人更好地理解这一传统节日的深刻内涵。

通过这样的传承与创新,七夕节不仅仅是一个浪漫的节日,它还成为了人们理解和尊重农耕文化的重要纽带。

起名大全

最近更新

- 女孩用菲字取名:从五行属性看字义的吉祥指向

- 瑜字男孩取名寓意:从经典典籍看字义渊源

- 十月开仓吉日一览表 2025年10月开仓吉日有哪些

- 十月制作棺材黄道吉日2025年一览 2025年10月适合制作棺材有几天

- 十月份开工黄道吉日 哪几天适合开工好日子查询

- 10月招聘吉日有哪几天 10月招聘吉日一览表

- 2025年10月装床哪天 哪几天适合装床

- 10月开柱眼吉日有哪几天 10月开柱眼吉日一览表

- 10月买牛黄道吉日2025年一览 10月哪天买牛最好

- 十月造车器好日子黄历查询2025 2025年10月造车器最佳吉日

- 2025年10月训牛最佳吉日日期 适合训牛吗

- 十月可以提亲的日子 十月是不是黄道吉日2025年提亲好日子查询

- 八字

- 吉日

- 起名

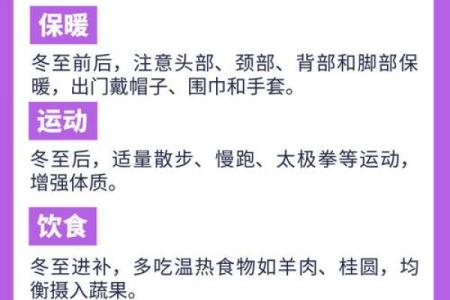

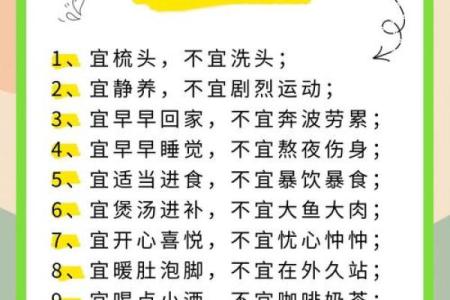

- 节气