插茱萸节:探讨与节令养生的独特联系

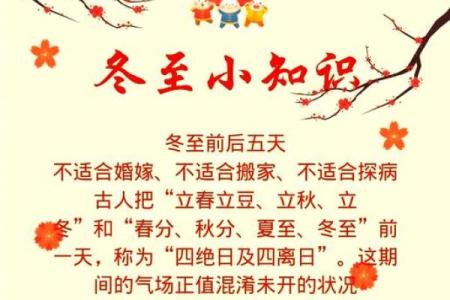

插茱萸节,作为中国传统的节令之一,通常发生在每年的农历九月初九。这个节日与秋冬季节的交替紧密相连,源自古老的农耕文化和天文知识。通过它,我们不仅能看到节令变换对人们生活的影响,也能领略到中国传统养生智慧的独特魅力。

节令的起源与农耕文化

插茱萸节的起源可以追溯到中国古代农耕社会。秋季是一个重要的收获季节,而九月初九恰逢秋高气爽,万物渐渐进入冬季的准备阶段。古代农民根据天文历法和自然变化,设定了这一节令,用来祈求来年丰收和人们健康平安。因此,插茱萸节不仅与农事活动息息相关,还带有深厚的祭祀和祝福意义。

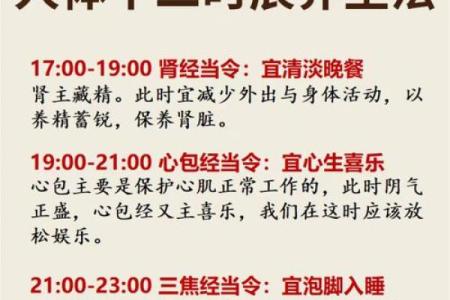

在古代,天文知识被广泛应用于农业生产。九月初九,正是秋季天高气爽,日照时间逐渐缩短的时期,这一时节,天体运行的规律与自然界的变化正好契合了人类对健康和长寿的渴望。古人通过节令来调整作息,保持身心平衡,这与今天我们提倡的养生理念不谋而合。

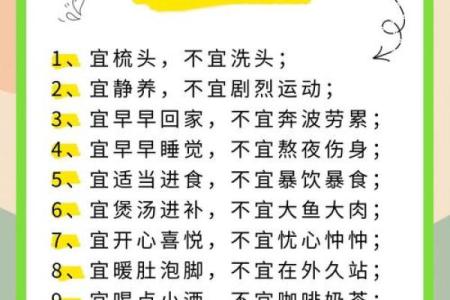

传统习俗与养生文化

在插茱萸节期间,许多地方的传统习俗都与养生紧密相关。最为人们熟知的是插茱萸。茱萸是一种具有药用价值的植物,民间相信它具有驱邪避病的作用。古人认为,插上茱萸能够避开冬季的寒冷和疾病,增强体质,保持健康。

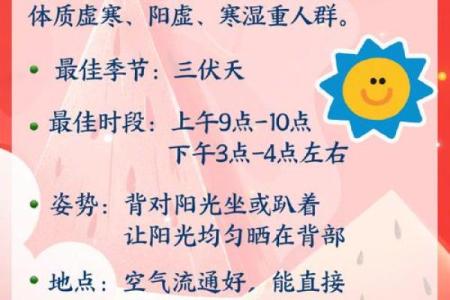

此外,在插茱萸节期间,人们还常常会举行登高活动。这项活动源自古代的“登高望远”习俗,它不仅是一种娱乐活动,更与传统的养生理念相结合。通过登高,人们能够舒展筋骨,呼吸新鲜空气,促进血液循环。特别是在秋高气爽的季节,适当的户外活动有助于增强体质,防止秋冬季节常见的疾病。

唐代的养生思想

唐代是中国历史上文化和养生思想最为繁荣的时期之一。当时的医学家李时珍在其名著《本草纲目》中提到,茱萸具有“温阳散寒、益气固表”的功效。唐代的宫廷和民间广泛使用茱萸来调理身体,防寒保健。而在节令变化之际,很多唐代士人都会选择在插茱萸节时进行登高、养生,修身养性,以适应季节变化对身体的影响。

此外,唐代文人也常常在节令变换时,借助节令习俗进行养生,如食用茱萸茶、蒸煮茱萸等,这些做法反映了当时社会对节令与养生关系的深刻理解。

明代的插茱萸节

明代的插茱萸节已逐渐成为民间重要的节令之一。在这一时期,茱萸不仅被用作药材,还成为了节令的象征。明代著名的医学家孙思邈在《千金方》中提到,茱萸能调节五脏六腑,强健体魄。因此,插茱萸节成了人们防寒祛病、调整身体机能的重要时机。此时,许多家庭会在屋门上挂上茱萸,既是一种祭祀活动,也是祈求健康与平安的象征。

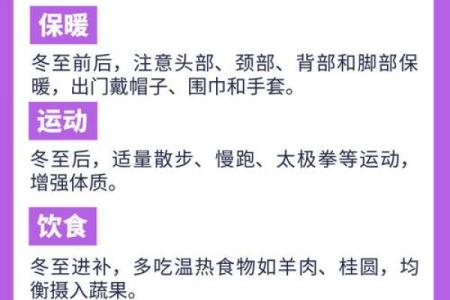

在饮食方面,明代的插茱萸节习惯还包括食用具有温补作用的食物,如桂圆、枸杞、糯米等,以帮助人们抵御秋冬季节的寒冷,并增强免疫力。

健康生活中的节令养生

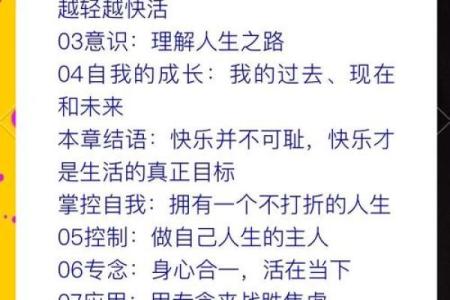

时至今日,插茱萸节的养生意义并未消失。现代社会虽然科技发达,但传统的节令文化依然在人们的日常生活中占有一席之地。许多现代人已经开始意识到,随着季节变化,适当的养生方法能够有效改善体质、增强免疫力。

例如,一些健身和养生机构在插茱萸节期间会举办与节令养生相关的活动,如登高健步、茱萸茶饮、秋季养生讲座等。这些活动不仅帮助人们了解插茱萸节的历史背景,也将传统的养生智慧融入现代健康生活中。

现代医学也逐渐认识到季节变化对人体健康的影响,秋冬季节气温逐渐降低,人的身体容易受到寒气侵袭,容易出现感冒、关节疼痛等问题。通过学习和传承插茱萸节的养生方法,人们可以更好地调整自己的生活习惯,适应季节变化,保持健康和活力。

起名大全

最近更新

- 2025年08月03日搬家是良辰吉时吗? 今日乔迁搬新房好吗

- 男孩取名字带博字:五行属性与吉祥寓意的融合

- 2025年08月03日搬家可不可以? 乔迁搬家是否是好日子?

- 菲字取名女孩寓意:从经典典籍看字义渊源

- 松字五行属什么?男孩用松字取名的优势

- 姓顾男孩雅致独特的名字,怎样取更有艺术感?

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证合良辰吉时吗? 今日领证是好日子吗?

- 恒字取名男孩:从现代心理学看名字寓意的影响

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证有没有问题? 今天领证合不合适?

- 罗姓女孩豁达开朗的名字,潇洒不羁的有哪些?

- 2025年08月06日这日子提车是否黄道吉日? 买新车是好日子吗?

- 2025年08月06日(农历闰六月十三)提车合适吗? 今日提新车有没有问题?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气