养生与鬼节:如何安度这一天

在中国传统文化中,每年的鬼节(也称中元节或盂兰盆节)都是一个重要的节日。这个节日具有悠久的历史,源远流长,既承载着深厚的农耕文化背景,又与天文变换和阴阳观念息息相关。对于现代人来说,如何在这样一个特殊的日子里保持身心健康,成为了一个值得关注的话题。

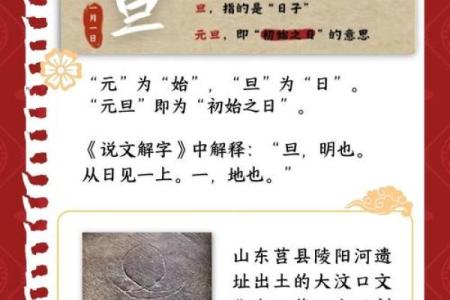

鬼节的起源与农耕天文背景

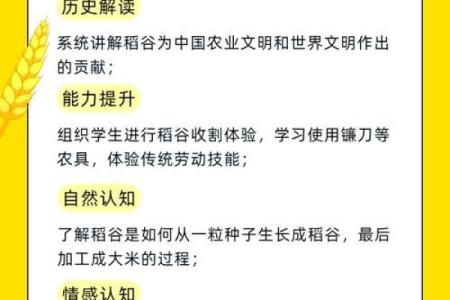

鬼节的起源,既与中国传统的农耕文化紧密相连,也与天文现象和道教思想相结合。在古代社会,农耕是人们生活的基础,鬼节的设立与农事节气的交替密不可分。每年农历七月十五日,是农忙季节的结束,也是人们开始整理农田、收获粮食的时节。在这个时期,百姓常常会为祖先和亡灵祈福,以此表达对先人的怀念与敬仰。

同时,鬼节的日期也与天文现象相关,古人认为在这一天,阴气最重,鬼魂最为活跃。因此,鬼节又成为了祭祀亡灵、消灾解运的时机。从这点看,鬼节不仅是对先祖的纪念,也是通过祭祀和各种活动来安抚祖先灵魂,确保来年丰收与家宅平安。

传统习俗与养生饮食

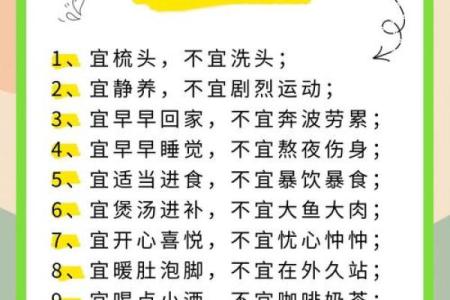

在鬼节当天,传统习俗中有很多祭祀活动,食物在这些活动中起着重要的作用。古人通过祭品和供奉来表达对亡灵的敬意,其中常见的祭品包括水果、糕点、茶水、酒类等。而在现代,许多人在这一天也会食用一些具有养生功效的食物,以此保健身体,增强体质。

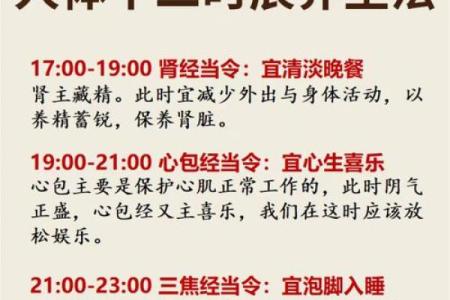

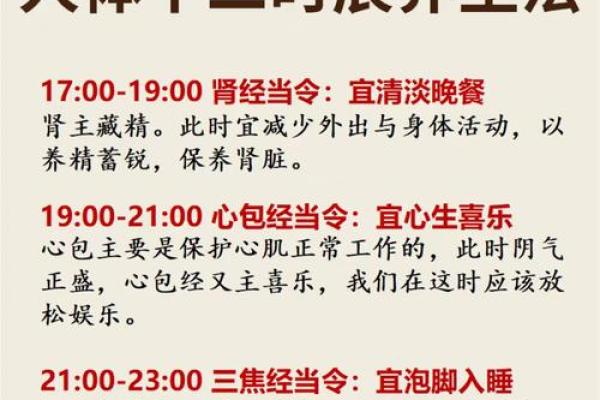

根据中医的观点,鬼节前后正值季节交替,气候湿热,容易引发一些健康问题,因此选择适宜的食物尤为重要。例如,节令变换时,食欲较弱的人可以食用一些清淡的食品,如白粥、绿豆汤,既能清热解毒,又能帮助调理身体。此外,也可适当食用一些有滋阴养生功效的食材,如枸杞、桂圆等。

历史上,许多文献中提到的祭祀食品,通常都是以蔬菜为主,少量肉类,以便符合“阴阳调和”的饮食原则。通过这种方式,既可以确保食物的清淡与健康,又能够祈求丰收与家人健康。

唐代的中元节活动

唐代的中元节是一个盛大的节日,历代诗人都有许多描述。在这个时期,民间的祭祀活动非常热烈,除了祭祀祖先外,还有一项重要的活动就是放水灯,寓意着帮助亡灵渡过水域,最终安息。这一传统活动不仅富有文化意义,也表现出唐代人对阴阳、命运、冥界等的深刻理解。

唐代的中元节还特别注重饮食的安排。文献记载,在中元节的盛宴上,常常有专门的素菜与清汤,这不仅仅是对亡灵的祭品,也体现了中元节时节的养生智慧。通过节令适合的食物,人们在祭祀活动中也能自我保健,达到了身心平衡的效果。

清代的盂兰盆节

到了清代,盂兰盆节成为了最盛大的宗教节日之一。在这个时期,盂兰盆节的习俗更加注重家庭与社群的团结。除了祭祀活动外,还会进行大规模的集体拜祭。清代文献中提到,祭品通常是由素菜、果品、糕点组成,目的在于通过清洁、素净的食物,达到净化身心、安抚灵魂的效果。

清代的盂兰盆节不仅是一个祭祀活动,更是通过饮食和礼仪帮助人们保持身心健康的一种方式。这一时代的健康理念逐渐融入到人们的日常生活中,尤其是强调季节的调养与食物的搭配,借此帮助身体在气候变化时保持最佳状态。

现代传承与健康养生

今天,随着时代的变迁,鬼节的许多传统习俗仍在现代社会中得以传承。除了祭祀祖先,许多家庭还通过团聚和享受美好时光来度过这一节日。与过去的祭祀相比,现代的鬼节更注重家庭成员的健康与和谐。

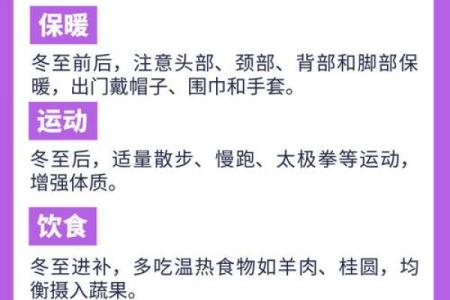

现代人对于鬼节的养生理念也在不断发展,尤其是在饮食上更加讲究营养搭配与健康调理。除了传统的清淡饮食外,现代医学也提倡在鬼节期间适当补充一些富含维生素、矿物质的食物,帮助增强免疫力,避免季节变换带来的不适。因此,在这一天,选择新鲜的水果、蔬菜,以及适合时节的养生茶,成为现代人养生保健的重要选择。

通过对传统习俗和历史案例的深入分析,我们可以看到,鬼节不仅是祭祀活动,更是人们通过饮食与活动来达到身心平衡的一种文化表现。

起名大全

最近更新

- 想给马姓宝宝起端庄秀丽的名字,女孩名字求灵感

- 解析心字五行属性,女孩取名如何搭配更吉利

- 2025年07月25日开业是黄道吉日吗? 开门做生意吉日宜忌查询

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土是黄道吉日吗? 今日动土好吗

- 2025年07月25日开业是黄道吉日不? 开门做生意吉日宜忌查询

- 2025年08月25日是否适宜领证? 登记结婚有问题吗?

- 2025年08月25日是否属于领证吉日? 今日领证能算好日子吗

- 2025年08月16日(农历闰六月廿三)订婚行吗? 定下亲事行吗?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)这日子安门算黄道吉日不? 今日安门好吗

- 王菲八字中的误区与玄机:反而是这些决定了她的命运!

- 2025年07月25日开业合良辰吗? 开市做生意能算好日子吗

- 2025年08月25日是否适宜领证? 登记结婚适合吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气