春节习俗中的养生智慧:从食物到心态的调养

春节作为中华民族最重要的传统节日,不仅仅是家人团聚的时刻,更是人们调整身心、调养健康的好时机。从古至今,春节的习俗包含了丰富的养生智慧,特别是在食物和心态的调养上,这些智慧深植于农耕文化和天文观念中,至今仍对现代人有着积极的影响。

农耕与天文观念的影响

春节的养生智慧深受农耕文化与天文观念的影响。中国古代农业社会,节令与天气息息相关,春季是万物复苏的时节,也是人们进行体能恢复和增强免疫力的关键时期。春节作为冬去春来的过渡点,象征着“旧岁”结束与“新岁”的开始,养生的重心便从补充体力、调节脏腑、促进血气运行为主,转向恢复阳气、驱寒祛湿。

天文上,春节通常发生在冬季与春季交替的时节,太阳回归北方,日照逐渐增多。古人认为此时为“阳气生发”的关键期,应该借助节令进行身体调理,以顺应自然的变化。这一理念也体现在饮食和活动中,强调通过均衡饮食和适度运动,帮助身体顺利过渡到春天的生机盎然。

传统习俗与饮食调养

春节期间,饮食是调养身体的重中之重。自古以来,人们在节日期间注重食物的选择和搭配,讲究“食补”与“季节性调养”。根据传统医学理论,春节时节最适宜进食富含营养、易于消化的食物,以帮助身体调养。

如在北方,腊月里的腊肉、年糕等富含蛋白质和热量的食物有助于在寒冷天气中保持体温和增强体力。而南方的汤品如鸡汤、鸽子汤等,则富含滋阴润燥的食材,帮助清理冬季干燥带来的体内湿热。春节期间,许多家庭还会制作一些“长寿菜”或富含五谷杂粮的食物,以补充能量,增强体力。现代的节日大餐中,很多人也开始更注重食材的新鲜与搭配,推崇自然、清淡和健康的理念。

此外,许多地方的春节习俗中,水果也是重要的一环。如橙子、苹果等水果被认为象征着“平安”与“吉祥”,不仅美味可口,还富含维生素和矿物质,有助于调养脾胃和增强免疫力。

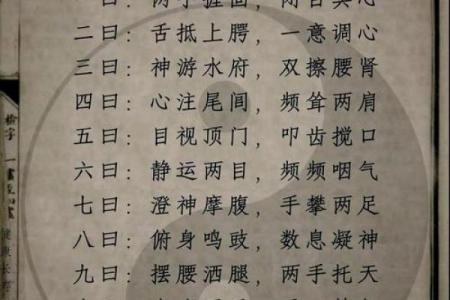

明清时期的春节养生

明清时期,春节养生的理念已经逐渐深入人心,特别是在宫廷和贵族家庭中。史料记载,宫廷内的太医会根据节令变化调整食谱和药膳,确保皇帝和宫中人员在春节期间的健康。例如,清朝乾隆年间,宫中会在春节期间安排特殊的食疗宴席,选用具有补气养血、滋阴润燥作用的食材,如人参、枸杞、黄精等。这些药膳不仅帮助调整身体,还寓意着长寿与吉祥,体现了“以食养生”的理念。

宋代的春节食疗习俗

宋代时期,春节不仅是家庭团聚的时刻,也是农民开始迎接新一年播种的季节。因此,春节期间的养生习惯强调的是“保养阳气”以及“预防湿气”。宋代人认为,春节时节气候寒冷且湿气重,过度劳累容易引发身体不适,因此宋代的民间习俗强调吃些温补性质的食物,如羊肉、牛肉和香菇、枸杞等食材,帮助补充体力和阳气,同时增强身体的抵抗力。这些食物也通过家庭传承,逐渐形成了春节期间不可或缺的传统。

从春节到四季的养生

进入现代,春节的养生习惯不仅没有过时,反而得到了传承和创新。现代人更加注重心理调养与情绪管理。春节作为合家团圆的节日,家人相聚时,常常通过团聚、欢笑、送祝福等方式,帮助调节压力,调整心态。现代养生理念中,强调在春节期间放松身心,避免过度疲劳与过度节食,注意保持良好的作息与饮食习惯。

此外,随着现代科技和医疗的发展,人们更关注运动与饮食的平衡。春节期间,很多人开始尝试短时间的运动,如早晨跑步、打太极等,帮助身体保持活力,缓解长时间聚会带来的身体不适。与此同时,现代春节的饮食习惯逐渐向健康化发展,越来越多的人在享受传统美食的同时,避免过多的油腻食物,减少消化负担。

春节的养生智慧,不仅是对身体的调养,也是一种对心灵的呵护。在这个时节,保持良好的心态、饮食和活动方式,不仅帮助我们度过寒冷的冬季,更为新一年的健康奠定了基础。

起名大全

最近更新

- 今日是供奉神像吉日吗 2025年9月28日适合供奉神像吗

- 袁弘命理分析:暗藏玄机的八字,如何改变你的命运轨迹

- 今日是住宅修缮吉日吗 2025年9月29日住宅修缮合适吗

- 今日是买小狗吉日吗 2025年9月23日买小狗日子好吗

- 2025年07月22日乔迁合适吗 入住新居算不算好日子?

- 今日是修剪指甲吉日吗 2025年9月25日修剪指甲是适合的吉日吗

- 今日是买车代步吉日吗 2025年9月29日今天买车代步宜不宜

- 姓滕叫什么灵秀动人的名字好?女孩名字合集

- 今日是住宅修缮吉日吗 2025年9月26日住宅修缮合适吗

- 今日是佛像开光吉日吗 2025年9月21日这天佛像开光适合吗

- 春节习俗中的养生智慧:从食物到心态的调养

- 今日是修建仓库吉日吗 2025年9月21日适合修建仓库吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气