小雪节气养生法,如何在寒冷季节守护健康

小雪节气,是二十四节气中的第20个节气,通常出现在每年11月22日或23日。这个节气标志着寒冷天气的正式到来,气温骤降,寒风凛冽。随着冬季气候的变化,人们的养生需求也随之增大。此时,如何有效地守护健康,既需要了解这一节气的天文和农耕背景,也需要继承并发扬相关的传统习俗。

小雪节气的天文和农耕起源

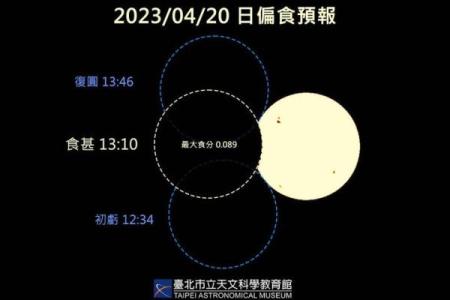

小雪节气起源于天文的变化,意味着北半球开始进入寒冷的气候阶段。根据天文现象,太阳的直射点逐渐向南移,白天时间变短,夜晚变长。古代农耕社会对这一变化十分敏感,尤其是在气候变化影响农作物生长的时期。小雪节气前后,气温急剧下降,意味着农田进入休耕期,农民开始准备冬季的储备,如腌制食品和备寒衣物。

此外,这一节气的名字“雪”本身就提醒人们,寒冷和雪天是不可避免的现象。古人把雪看作是天降的水气,表示自然界的严寒即将到来。在此时,民间开始有了更多的保暖、储存食物的习惯,以抵御即将到来的寒冷冬季。

传统习俗:饮食和活动的调整

在小雪节气,饮食和活动调整成为重要的养生方式。古代文献如《黄帝内经》提到:“冬气始凝,寒气至,宜食温热之品。”这一时节,食物的选择应更加注重温暖、滋补,特别是富含蛋白质和脂肪的食物,有助于增强人体的抵抗力。

传统上,人们会食用羊肉、牛肉、鸡肉等温性食材,这些食材不仅能帮助人体驱寒,还能补充冬季所需的能量。此外,适当食用大枣、桂圆、山药等食材,可以增强体力,提高免疫力。

在活动上,尽管天气寒冷,但古人并不鼓励完全闭门不出。相反,小雪节气期间的“冬泳”和“寒练”在民间广为流传。通过锻炼和适应寒冷的方式,能够增强体质,增加对寒冷天气的适应能力。尤其在北方地区,冬季跑步、滑雪等运动成为保健的重要部分。

宋代的冬季储备

在宋代,民间有着独特的冬季养生习惯。例如,宋代的医学著作《太和本草》提到,冬季应多食用温热的食物,尤其是药膳,帮助体内阳气的提升。当时,许多家庭会在小雪节气前开始腌制食品,储备一年的食物。这不仅是为了应对寒冷的冬季,也是为了保持家庭成员的健康。

历史记载表明,宋代的民间饮食文化非常注重节令的变化,特别是在小雪节气时,家家户户都会准备补身的食物。通过这些饮食和活动,不仅能够增强身体的抗寒能力,还能顺应自然变化,达到预防疾病的目的。

唐代的寒冬户外活动

唐代是中国历史上繁荣的时期,人民的生活方式也多样化。这个时期,民间流行冬季寒冷时的户外活动,尤其是在小雪节气前后,很多地区的百姓开始进行“冰上游乐”活动。唐代诗人杜牧在《秋夕》一诗中写道:“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。”其中描绘的“冷画屏”便是当时家家户户在寒冷季节用来防寒的一种活动方式。

通过这些活动,唐代的人民不仅增加了与自然的接触,还能够通过运动促进血液循环,保持身体健康。即便是在寒冷的季节,外出活动也是一种抗寒的良好方式,体现了古人对寒冷天气的适应与应对策略。

结合现代科技与传统习俗

在现代社会,随着科技的发展,虽然人们的生活条件已大大改善,但传统的养生习惯依然被很多人所传承和发扬。例如,现代医学也提倡在寒冷季节加强锻炼,保持身体的活动量以增强免疫力。同时,饮食上也推荐在冬季多食用温补类食物。

不少现代养生馆和中医诊所会在小雪节气到来之时,推出冬季养生课程,结合传统的中医理论与现代的健康理念,帮助人们在寒冷季节保持健康。特别是在大城市,冬季养生活动如瑜伽、太极拳等,逐渐成为人们的日常选择,既能够促进身体健康,也能舒缓压力,提升生活质量。

通过这些方法,不仅能够让我们继承和发扬传统的养生智慧,还能够结合现代的科技与生活方式,为身体健康保驾护航。

起名大全

最近更新

- 仪字女孩取名:从英文名谐音看中西文化融合

- 2025年08月25日领证避凶了没? 今天领证结婚是好日子吗?

- 娜字取名女孩:从哲学角度看字义的深层内涵

- 姓管取聪慧伶俐的名字,女孩怎么起才有韵味?

- 荷字女孩取名:属性属火/水等的能量调和技巧

- 小雪节气养生法,如何在寒冷季节守护健康

- 如何改变马航命理中的潜在危机?打破常规误区,揭开隐藏的秘密

- 2025年08月03日搬家合良辰吗? 搬家入宅行不行?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)乔迁是黄道吉日吗? 乔迁是好日子吗?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)结婚日子合黄道没? 今日办婚礼有问题吗?

- 男孩用勋字取名:寓意过度生僻的解读障碍规避

- 2025年08月16日(农历闰六月廿三)订婚合不合适? 今天定下婚约怎么样?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气