元宵节的天文象征与节日食俗

元宵节是中国传统的节日之一,起源可以追溯到两千多年前的汉朝,至今仍然深刻影响着中华文化。这个节日不仅仅是春节后的一个庆祝,还是一场人们对自然界、天文现象和农耕文化深刻理解的体现。元宵节有着丰富的历史背景和习俗,它既涉及天文学的象征,又与农耕社会的生产活动密切相关。

天文象征与农耕文化

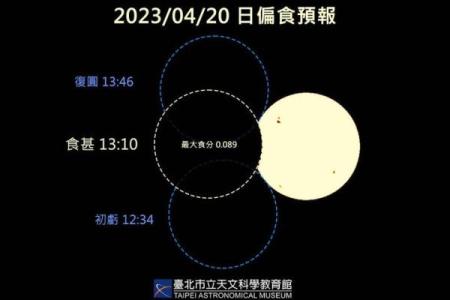

元宵节通常在农历正月十五日庆祝,这一天正好是春节后的第十五天。这个时间点象征着一轮新的开始,也是春天的中期,万物复苏,白天逐渐变长,夜晚渐渐变短。从天文角度来看,正月十五日的月亮通常是最圆、最明亮的一天,代表着团圆和圆满。在古代,农民依赖天象来安排农业生产,元宵节的圆月象征着丰收和安康,也寓意着家庭团聚和人们的心愿得以实现。

与月亮的天文象征密切相关的是中国古代的农耕社会,农民通过天象变化来判断适宜的播种和收获时期。正月十五日的圆月,被看作是农事的吉祥时刻,预示着农作物的顺利生长。因此,元宵节作为一个与自然和农业紧密相关的节日,深深植根于中国古代农业社会的文化土壤之中。

饮食习俗与天文象征的联系

元宵节的食俗丰富多样,其中最具代表性的当属元宵。这种食品的形状象征着月亮的圆满,寓意着家庭的团聚与美满。元宵的制作原料多为糯米粉,外面包裹着不同的甜或咸的馅料,象征着人们对美好生活的向往和祝愿。糯米的粘性也象征着家人之间的紧密联系与团结。

元宵的吃法因地区而异,在北方,元宵通常是通过油炸或煮制的方式来享用,而在南方则常见用汤圆来代替,汤圆的外形和内馅也多种多样,口味更加丰富。无论是元宵还是汤圆,它们都是一种具有象征意义的节令食品,承载着人们对家族团圆、社会和谐以及未来幸福的美好祝愿。

汉朝的天文与农业结合

元宵节的历史最早可以追溯到西汉时期。当时,汉武帝设立了“上元节”以庆祝春节过后的第十五天。这一节日最初有着明显的天文意义,寓意着圆月带来的丰收和新的一年的开始。在农业社会中,元宵节也成为了农民放松和休整的时刻。人们相信这一天的月亮不仅代表着自然界的力量,也象征着人们的生活将像圆月一样逐步圆满和和谐。

此外,元宵节与古代祭祀活动密切相关,许多地区的人民会在节日期间举行祭月仪式,祈求月亮保佑农业丰收,家庭安康。这个节日的庆祝方式也随着时间的推移逐渐发展出了许多习俗和活动,如灯会和舞龙舞狮等。

宋代的“灯谜”传统

在宋代,元宵节的庆祝活动进入了一个新的阶段。宋朝时期,元宵节的灯会成为了城市生活中的一大亮点。除了传统的祭月活动,元宵节晚上人们会点燃五彩斑斓的灯笼,举行灯会,灯谜成为这一时节的重要娱乐活动。灯谜不仅仅是娱乐游戏,它还象征着天文的神秘与人类智慧的结合。

灯谜作为元宵节的重要活动之一,展示了民众对天文、自然的独特理解与创造力。人们通过灯笼的明亮和谜语的解答,表达了对知识和智慧的追求,亦象征着团圆和祝福。

传统与创新的融合

进入现代社会后,元宵节的庆祝方式仍然保留了许多传统元素,但也出现了许多新的变化。如今,元宵节的灯会不仅仅限于传统的手工灯笼,现代科技的应用使得灯会更具视觉冲击力,出现了许多灯光艺术和多媒体表演。同时,随着社会的进步,元宵节的食俗也逐渐向着更丰富多样的方向发展,更多的创新口味和形状的元宵应运而生。

虽然形式上发生了许多变化,但元宵节的核心精神依然没有改变:它始终承载着人们对团圆、丰收和幸福生活的美好向往。这个节日不仅仅是对传统文化的传承,更是对未来生活的祝福。

元宵节作为一个融合了天文象征与节日食俗的节日,历经千年传承,至今依然深深植根于中华文化之中,不仅展现了人类对自然界的敬畏,也彰显了对美好生活的追求。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气