探秘中秋节的天文奥秘:月亮的科学与诗意

中秋节是中国传统节日之一,每年的农历八月十五日,月亮最圆、最亮。这个节日不仅是农耕文化的产物,也与天文现象密切相关,承载着人们对月亮的崇拜与诗意的表达。从远古时代的农耕社会,到现代社会的节庆习俗,中秋节中的月亮始终是不可忽视的主角。

月亮的天文背景

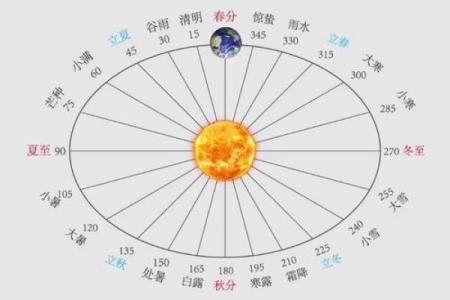

月亮作为地球唯一的天然卫星,一直在天文学上占据着重要地位。中秋节的月亮正是反映了地球、月球和太阳之间的天体位置关系。每年八月十五日,月亮正好在地球的对面,受到太阳的照射,呈现出最圆的形态,这一现象称为“满月”。古代农耕社会深知这一规律,依靠月亮的周期变化来指导农事活动,特别是秋收季节。月亮的盈亏不仅是时间的标志,也是农业生产的重要依据。

农耕社会的月亮与中秋节的起源

中秋节最初与农耕文化紧密相连。古人通过观察月亮的变化,掌握了四季的轮回与节令的更替。农田的管理离不开天象的变化,特别是月亮的周期性变化。在古代中国,农民常常在秋收时节举行祭月活动,以祈求丰收和平安。因此,中秋节在农耕社会中自然而然地形成了。根据《礼记·月令》中的记载,古人将秋季的丰收与月亮的圆满联系在一起,月亮不仅是自然的象征,更是人类幸福与希望的象征。

传统习俗中的月亮文化

中秋节的传统习俗丰富多彩,其中饮食和活动尤为突出。最具代表性的就是吃月饼和赏月。月饼的圆形象征着团圆与和谐,成为人们在这个节日里不可或缺的食物。同时,月饼的馅料也有所不同,象征着人们对美好生活的不同期许。月亮作为团圆的象征,成为家人团聚的核心,吃月饼、赏月、提灯笼、放孔明灯等活动,都是围绕月亮展开的,寄托了人们对家人、对生活的美好祝愿。

根据《孟子》中的记载,古人有着强烈的“望月”习惯。自古以来,无论是帝王将相,还是普通百姓,都有着“赏月”这一文化传统。中秋之夜,家人团聚在一起,仰望着满月,交流情感,表达思念,这一习俗代代相传,至今未曾改变。

历史案例:月亮与节日文化的传承

中秋节的月亮文化不仅在民间流传,也深刻影响了中国古代文人的创作。唐代大诗人苏轼的《水调歌头》便是其中的经典之一。他在诗中写道:“明月几时有?把酒问青天。”这句诗表达了诗人对月亮的深刻思考与对远方亲人的思念之情。苏轼的诗篇,不仅体现了月亮的诗意,也展现了月亮在传统文化中的重要地位。

宋代则有着著名的“中秋诗会”习俗,文人雅士聚集在一起,赏月、赋诗、对酒,创造了一个又一个月亮文化的经典。这些文化活动不仅丰富了中秋节的内涵,也加深了月亮在人们心中的象征意义。

月亮与科技的结合

随着时代的发展,中秋节的庆祝方式有所变化,但月亮依然是节日的主角。现代社会中,天文学的发展使得我们对月亮有了更深的认识。科学家通过望远镜、探测器等高科技手段,研究月球的地质、气候等,甚至计划在未来的几年里进行载人登月,这无疑让月亮的意义更加丰富。

虽然科技已将月亮从诗意中抽离,但它依然是连接人类情感的重要纽带。每年中秋,科技也为人们带来更多的便利,如通过卫星遥感技术,全球的人们可以清晰地看到月亮的每个细节,现代人也可以通过网络与家人、朋友共享月圆之夜的美景。月亮从古至今,始终以它独特的姿态,连接着每一个在这一天仰望它的人。

无论是古代的农耕社会,还是今天的科技时代,月亮依然在中秋节这一传统节日中,扮演着重要的角色。它既是自然现象的体现,也是文化传承的载体,承载着人们对美好生活的期许与祝愿。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气