如何通过传统节日理解中国的天文历法与农耕文明

中国传统节日蕴含着丰富的天文历法和农耕文明的智慧。在这些节日中,我们不仅能够看到古人对自然规律的观察与理解,还能体会到他们对季节变化、农作物生长以及社会习俗的深刻关注。通过传统节日的习俗和活动,我们可以窥见古代中国的天文历法与农耕文化是如何相辅相成,支撑着千年的社会运转。

春节与农历新年的天文和农耕背景

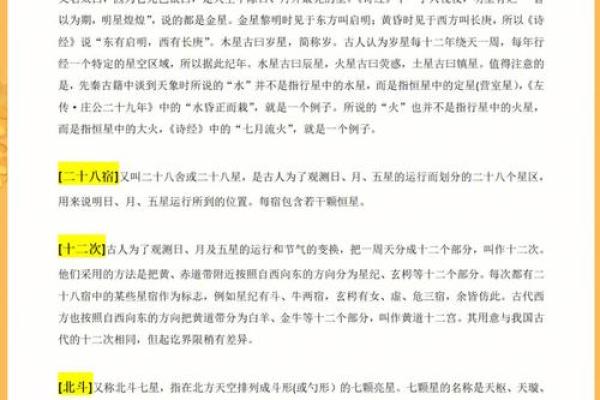

春节作为中国最重要的传统节日之一,通常落在每年农历的正月初一。它不仅标志着一年的开始,更蕴含着深厚的天文与农耕意义。春节的日期是根据农历来确定的,而农历本身的制定则深深根植于中国古代的天文历法。早在战国时期,中国便开始运用天文观测来计算年份,天干地支和阴阳五行的结合形成了周期性的历法体系。

春节是根据“冬至后十五日”开始的,标志着太阳在黄道带上的位置回升,日照逐渐增长,象征着新一年的开始。在古代农业社会,冬至过后正是农民准备耕种的时节,春节作为迎接新一轮农耕周期的开始,也就成了庆祝丰收与希望的象征。春节期间的团圆饭,强调的是家族的凝聚力和生活的富足,这与农业社会对收成的期待息息相关。

端午节与天文历法的密切联系

端午节源于农历五月初五,这一时节正是梅雨季节的开始,也是农作物生长的关键时期。端午节的时间点,反映了古代农民对于季节变化的精确掌握。节日的起源与古代农民的生产活动密切相关。古人认为五月是一个“疫气”较重的月份,因此需要通过举行驱邪活动来保障家人健康,尤其是农田劳作中的安全。

端午节的习俗中,赛龙舟和吃粽子最为人熟知。赛龙舟不仅是对水上活动的娱乐性体现,更多的是象征着古人用龙舟驱赶水中邪气和害虫。而粽子则含有驱邪避害的象征,尤其是在农业社会,人与自然的和谐共生被视为生存的基石,端午节的活动通过各种形式强化了这一理念。

中秋节:天文与农耕的文化交融

中秋节的习俗与中国古代的天文历法和农业周期密不可分。每年的中秋节定在农历八月十五日,这一天通常是秋季的丰收期,也就是农业生产的黄金时刻。此时,月亮最圆最亮,象征着丰收和团圆。因此,中秋节不仅是赏月的节日,也体现了人们对农业生产成果的庆祝。

通过古代典籍如《礼记》、唐代诗人李白的《静夜思》,可以看出古人如何通过天文现象来指导生活和农耕。中秋的圆月象征着满盈与丰收,这与农业周期中的收获期是紧密相连的。中秋的习俗中,吃月饼便是一种寄托丰收和团圆的方式,月饼的圆形象征着家庭的团圆,寓意着丰收的期望。

文化的延续与创新

在现代,尽管中国的农业生产方式已经发生了巨大变化,传统节日的天文历法与农耕文明依然在许多地区得到了传承。许多城市虽然已不再依赖传统的农业生产方式,但节日中的一些活动和习俗依然保留着古老的文化印记。例如,在现代的中秋节,不少家庭依然会在晚上赏月、吃月饼,与家人团聚,尽管现代科技的发展使得许多人对天文现象的理解不再依赖传统历法,但这些活动依然承载着文化的记忆和情感的纽带。

此外,随着天文知识的普及,一些现代节日活动也开始加入更多的天文元素,如组织月亮观赏活动,讲解天文现象的科学原理,这些新形式的活动不仅保留了传统节日的文化核心,也为传统文化的现代转型提供了新的可能。

通过这些节日的习俗,我们不仅能感受到中国古代天文历法的精妙和农耕文明的智慧,还能看见它们如何通过现代人的创新得以延续。这些节日是中国文化的瑰宝,是与自然、宇宙紧密相连的文化符号,穿越千年,依然在人们的生活中熠熠生辉。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气