端午节,作为中国传统的重要节庆之一,承载了深厚的文化底蕴与历史传承。每年农历五月初五,家庭和社区都会举行一系列丰富多彩的活动,纪念这一古老的节日。从它的起源,到各种传统习俗,再到现代的传承与创新,端午节的每一个细节都蕴藏着历史的痕迹。

端午节的起源:农耕与天文的结合

端午节的起源有着悠久的历史,它与中国古代的农耕文化和天文历法密切相关。农历五月初五,这一时期正是春夏之交,天气湿热,虫灾频发,古人认为此时容易生病,因此他们采用了许多民间方法来祈求健康和消灾。这个时期,正好是麦收的季节,农民忙于收获,端午节成为了祈丰收和保护生命的象征。

此外,端午节的日期也与天文现象息息相关。古人根据天象和节气来安排节庆活动,五月初五正是太阳黄经接近90度的时刻,意味着夏季即将到来。此时,天气逐渐变热,气候变化显著,古代人通过祭祀、祈愿等方式来应对这一时节的变化,端午节的许多习俗便在这一背景下逐渐形成。

传统习俗:饮食与活动的融合

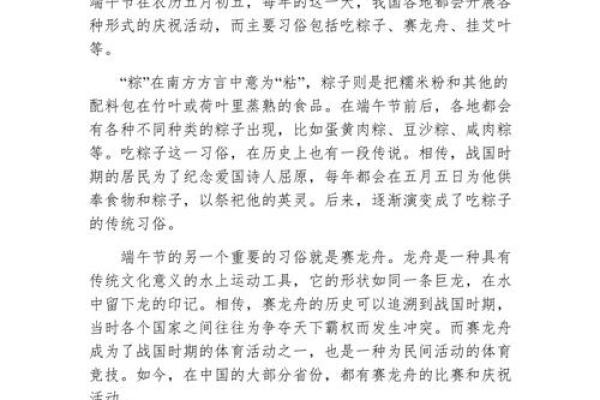

端午节的传统习俗极具地方特色,其中最具代表性的就是赛龙舟和食粽子。赛龙舟源于古代对水神的崇拜,传说中屈原投江自尽后,百姓划船投粽子以驱散水中的鱼虾,保护屈原的遗体不被侵害。这项活动逐渐演变成了今天的龙舟竞赛,成为端午节最具代表性的体育活动之一。每年的端午节,龙舟赛事吸引了成千上万的观众,成为了一个全民参与的盛大节日。

而粽子,作为端午节的传统食品,具有浓厚的文化象征意义。粽子的形状多样,除了传统的三角形,还可以是四角、圆形等,里面包裹着糯米、红枣、猪肉、咸蛋等各种食材,口味丰富多样。吃粽子,不仅仅是为了品味美食,更是为了纪念屈原的忠诚与坚贞。古人认为,食粽子可以祈求安康、驱邪消病,这也体现了端午节深厚的文化意义。

屈原的忠诚与悲情

屈原是端午节最具象征意义的历史人物之一。屈原是战国时期楚国的大臣,因其忠诚和才智受到楚王宠信。然而,由于政治斗争的加剧,屈原遭到了排挤,被放逐到流放之地。在流放的岁月里,屈原写下了许多脍炙人口的诗篇,表达了对国家和人民的深情。他的《离骚》便是其中的代表作,表现了他忧国忧民的情怀。最终,在得知楚国被敌国攻占的消息后,屈原跳入汨罗江自尽,表达了他对祖国的深切热爱与忠诚。

屈原的忠诚和悲情使他成为了端午节的象征。每年端午节,人们通过各种方式纪念屈原,不仅仅是因为他的文学成就,更因为他那种为国家、为人民甘心赴死的精神。

龙舟竞赛的起源

龙舟竞赛源于对屈原的纪念,同时也与古代人对水神的崇拜和祭祀活动有关。在屈原投江的那一天,百姓划船去寻找他的遗体,并且投下粽子和食物,祈求水中的神灵保佑屈原的安宁。这一行为逐渐演变成了今天的龙舟赛,成为了端午节最具活力的传统活动之一。龙舟赛不仅是对屈原的追思,更是当地社区凝聚力的一种体现。

端午节的创新与变革

随着时代的发展,端午节的传统习俗在保持原有文化特色的基础上,也不断融入现代元素。在今天,端午节不仅仅是一个家族团聚的节日,还是一种全民参与的文化盛宴。许多地方的龙舟赛、粽子制作大赛都成为了吸引游客的重要活动。而且,端午节也成为了中国海外华人的重要节日,他们通过各种方式保持着端午节的传统习俗,展现了中华文化的独特魅力。

此外,端午节在现代社会中也逐渐赋予了新的文化内涵。不仅仅局限于纪念屈原,更多的是通过这个节日,传承中国传统文化和节庆精神,提升文化认同感和自豪感。许多人开始通过参与传统的节日活动,寻求与家人、朋友之间的情感连接,端午节已经不单单是一个传统的节日,而是现代社会中的一种精神象征。