秋收时节与冬季养生的完美交织

随着四季的变换,秋天的丰收象征着一年的辛劳和成果,而冬季则是养生保健的关键时节。这一时期,天高气爽,白昼逐渐变短,温度逐渐下降,为了适应这种气候变化,人们在饮食、生活习惯和身体调养上做出了许多巧妙的调整。这不仅与自然节律息息相关,也与传统的农耕文化和古人的智慧有着紧密联系。

秋收时节的农耕文化与冬季养生的起源

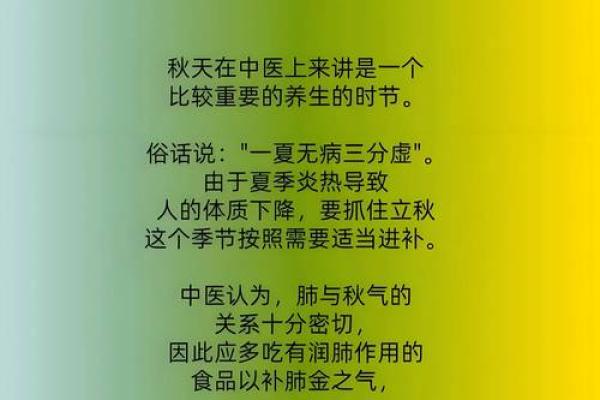

在古代,农耕文化深深植根于人们的日常生活。秋收是农民一年劳作的成果展现,是丰收的季节,而这一时期也是人们进行冬季养生的关键时期。根据天文历法,秋季的节令转换直接影响着人体的生理变化。中国传统的二十四节气中,“立秋”之后,气温逐渐转凉,白昼缩短,阳气逐渐收敛,正是“养阴”的最佳时机。

《黄帝内经》提出“秋冬养阴”的理论,秋天的气候适合储存能量,为冬季的寒冷作准备。秋收时节的结束与冬季的来临,促使人们调整饮食、作息,逐步进入养生的状态。这一时期,不仅要注意食物的选择,还要重视情志的调养,避免因气候变化而导致身体不适。

传统习俗:饮食调理与节令活动

秋天是丰收的季节,食物的丰富为冬季的养生提供了极好的基础。传统的秋季饮食注重滋阴润肺,特别是以滋补性食物为主,如百合、枸杞、桂圆等,这些食材能够帮助调节体内的阴阳平衡,为即将到来的寒冷冬季储备足够的能量。

同时,秋季的节令活动也是人们保养身体的一部分。传统的“秋练”在很多地方都有流传,意味着人们在秋天进行适当的运动锻炼,促进身体血液循环,增强体质。与此相应的,还有秋季的节令食品,如丰收后的各类果实,都是天然的补品,能够增强免疫力,预防冬季可能的疾病。

唐代的秋冬养生观

唐代是中国历史上一个文化繁荣、经济发达的时期,秋冬的养生理念也在这一时期达到了巅峰。唐代的养生学说强调因时制宜,注重秋冬之际的调养。例如,唐代名医孙思邈在《备急千金药方》中提到,秋季养生要特别注重“补气养阴”,避免秋燥伤津。冬季来临时,要适当减少外出活动,避免寒气入体,采取温补的饮食和药膳,以保证过冬的健康。

这一时期,宫廷和民间都对季节变化有着深刻的认知和实践,养生之道融入了社会的方方面面。无论是食物的搭配,还是生活方式的调整,都体现了秋收和冬季养生的巧妙结合。

明清时期的冬季食疗传统

进入明清时期,冬季养生的食疗传统进一步发展。明清时期的医学经典《本草纲目》中详细列举了许多食材的药用价值,强调食物不仅要养生,还要根据季节的变化来调整。秋冬之际,人们开始更加注重温补食物,如羊肉、鸡肉、栗子等食材,都是冬季最为常见的滋补佳品。

这一时期,冬季的饮食更加注重补充阳气,尤其是在北方寒冷的冬季,温暖的火锅和药膳成为了冬季养生的常见方式。传统的食疗观念强调通过食物调理身体,使人在寒冷的季节里保持充沛的体力和良好的健康状态。

生活方式的延续与创新

进入现代社会,随着生活节奏的加快和科技的发展,传统的秋收与冬季养生观念依旧被传承和创新。在城市中,人们更加注重通过调节饮食和生活方式来适应季节变化。秋冬季节,越来越多的养生馆和健康食品店提供符合季节特征的保健食品和服务,如红枣、枸杞、燕窝等天然食材,广泛应用于现代的饮食文化中。

此外,现代人开始重视心理健康,秋冬季节也是调节情绪的关键时期。通过瑜伽、冥想等方式,很多人选择在秋冬之际调养身心,以应对即将到来的寒冷和压力。

这些传统与现代的结合,使得秋季收获的丰盈与冬季的养生之道得以完美延续。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气