七夕节祝福大全:天文浪漫与情感共鸣的祝福

七夕节,作为中国传统节日之一,以其浓厚的浪漫色彩和深刻的情感寄托,吸引了无数人的关注。这一节日不仅源于古老的农耕文化,还与天文现象息息相关,承载了人们对爱情的美好向往。七夕节的庆祝活动丰富多彩,既有历史悠久的传统习俗,也在现代社会中得到了传承和创新。

七夕的起源:农耕与天文的交织

七夕节起源于中国古代的农耕文化,最初是为了庆祝牛郎织女传说中的“牛郎织女相会”这一浪漫故事。牛郎织女的传说讲述了天帝的女儿织女与凡人牛郎之间的爱情故事。由于他们的爱情违反了天规,天帝将他们分开,只允许每年七月七日通过鹊桥相会。这个传说反映了古代人民对天上星座的观察与想象,同时也融入了对爱情的美好期待。

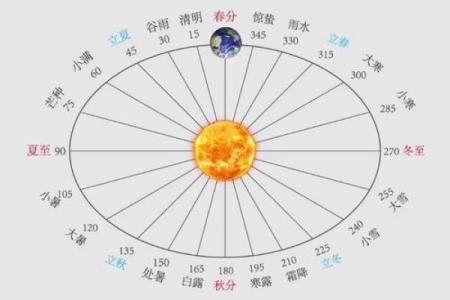

从天文学的角度看,七夕节的庆祝与天上星座的位置变化密切相关。织女星(Vega)和牛郎星(Altair)是天琴座和天鹰座中的两颗亮星,而这两颗星每年在七月七日接近排列,象征着牛郎织女的相会。因此,七夕节不仅仅是一个民间传说,它也蕴含着人类对宇宙奥秘的探索和对美好爱情的寄托。

传统习俗:饮食与活动的象征

七夕节的庆祝方式丰富多样,其中饮食和活动是不可或缺的传统习俗。在古代,尤其是在明清时期,七夕节成为了表达爱情和祈求幸福的时刻。女子会在这一天举行“乞巧”活动,向织女祈求巧艺与美满婚姻。此时,许多家庭会准备丰富的食品,以示对爱情的祝福。

其中,最具代表性的食物便是“巧果”,这些小巧的点心象征着巧手和爱情的甜美。此外,民间还流行着“穿针乞巧”的习俗,女孩们在这一天会通过穿针来考验自己的巧手,希望能够像织女一样拥有出色的技艺和幸福的婚姻。除此之外,流行的“赛巧”游戏也是七夕节的一大亮点,女子们通过比赛谁的巧艺最好来表达对爱情的美好向往。

西汉时期的爱情故事

七夕节的起源与历史背景,与西汉时期的爱情故事密切相关。当时,民间传说的“牛郎织女”故事已经广为流传,成为人们口耳相传的爱情传奇。西汉时期,人们开始在七月七日这一天举行祭祀活动,祈求爱情的圆满。那时的七夕节,更多的是对农耕和天文的庆祝,但也开始融入了对爱情和家庭幸福的期许。

历史上,七夕节与其他节庆一样,成为了社会文化的一部分。尤其在宫廷和贵族阶层,七夕节更是成为了表达爱情和敬神的仪式之一。通过这些活动,人们不仅能够感受到农耕文化的力量,还能够表达对天帝和织女的敬仰,期盼自己的爱情能够如星辰般美好。

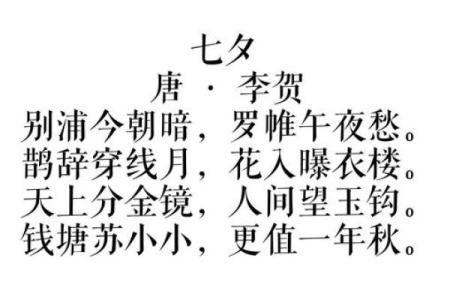

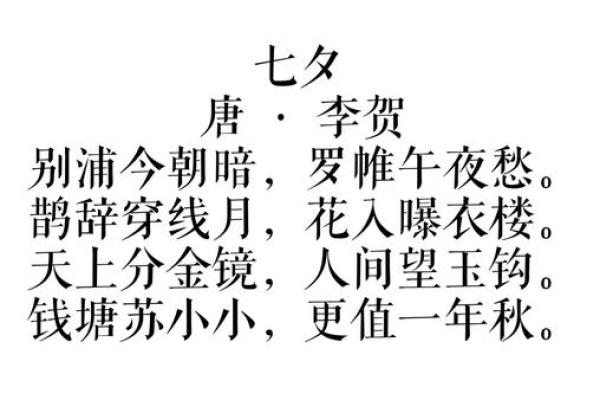

唐朝的文人雅士

唐朝时期,七夕节的庆祝活动达到了巅峰,许多文人雅士通过诗词来表达自己对七夕节的热爱和对爱情的向往。唐代大诗人白居易的《长恨歌》中便有提到七夕的浪漫元素,诗中对牛郎织女相会的描绘,展现了唐朝时期人们对爱情的诗意理解。

这一时期的七夕节,不仅是普通百姓的节日,也是文人墨客寄托情感的时机。许多诗人和画家在这一节日里,通过作品表达自己对美好爱情的向往,使得七夕节的文化内涵更加丰富。唐朝的七夕,已经不单单是一个农耕节日,更成为了文化和艺术的象征。

七夕节的新风貌

随着社会的发展,七夕节逐渐从传统的农耕和天文节日转变为现代社会中广泛庆祝的“情人节”。在这个特殊的日子里,情侣们通过送花、吃饭、旅行等多种方式来表达自己的爱情。七夕节的现代庆祝方式不仅传承了传统的文化意义,还加入了更多现代社会的元素。

在今天,七夕节不仅是中国的传统节日,也成为了全球范围内庆祝爱情的一个重要时刻。通过对这一节日的庆祝,人们不仅传递着自己对爱情的美好祝愿,还在现代社会中找到了传统与时尚的完美结合点。

七夕节的传承,不仅仅是通过传统习俗的保留,更通过人们对爱情的持续关注与表达,使这一节日焕发出新的生命力。

起名大全

最近更新

- 挚字男孩取名:与不同属性字的相生相克搭配攻略

- 反而越看越迷茫?八字命理误区揭露

- 2025年08月16日(农历闰六月廿三)订婚能算好日子吗 今天订婚结婚行不行

- 揭秘生辰八字五行缺失,能改运吗?合婚时该看什么?

- 2025年07月22日安门日子合黄道没? 今日安装入户门行吗?

- 2025年08月16日(农历闰六月廿三)是否适宜订婚? 定下婚约是否是好日子?

- 2025年07月22日结婚吉利吗? 这日子办喜事好吗

- 求分享庞姓典雅高贵的女宝宝名字,豁达开朗的

- 2025年08月16日订婚行吗? 定下亲事吉日宜忌查询

- 侗族龙舟节:水上竞技与祭祀祖灵的双重意义

- 七夕节祝福大全:天文浪漫与情感共鸣的祝福

- 秋冬交替的天文节令与天象现象

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气