重阳节:敬老尊贤的背后,重阳节的养生与文化传承

重阳节,亦称为“老人节”,是中国传统的节日之一,具有悠久的历史和深厚的文化内涵。每年的农历九月初九,家庭成员常常会聚集一堂,向长辈表达敬意,并进行一系列的传统活动。这个节日不仅仅是对老年人的尊敬与关怀,更是深藏着养生智慧和文化传承的力量。

重阳节的起源与天文背景

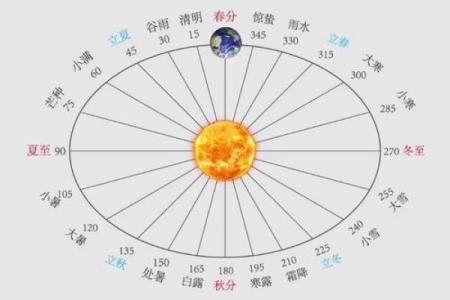

重阳节起源于中国古代的农耕文化和天文知识。农历九月初九,这一天的数字“九”在中国传统文化中被认为是阳数的极致,象征着长久和旺盛的生命力。九月初九被视为“重阳”,意为“阳气再盛”,是自然界生命力最强的时刻。此时,农作物大多已进入丰收期,社会生产活动逐渐趋于稳定,家庭团聚的氛围尤为浓厚。

古人通过对天文现象的观察,发现九月的气候变化和农时特点,选择了这一时节进行敬老、祈安的活动。在道教文化中,九被视为长寿的象征,重阳节也因此逐渐与长寿、健康的理念紧密相连。

传统习俗与饮食活动

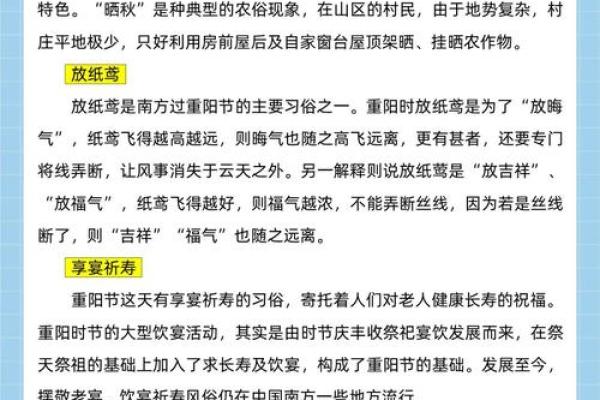

重阳节的传统习俗丰富多样,最具代表性的便是登高、赏菊和饮菊花酒。登高远眺不仅是为了消灾祈安,也寄托着人们对美好未来的期盼。古人认为,在这一天登高可以避开不幸,保佑自己和家人身体健康,长寿安康。

菊花是重阳节的重要象征,早在唐代,重阳节就与菊花有了深厚的联系。菊花的开放正是这个时节的标志之一,象征着生命的顽强与持久。在这一天,很多地方会举行赏菊活动,菊花酒和菊花茶则成为节日的特色饮品。菊花被认为有清热解毒、益肝明目、延年益寿的功效,因此,菊花酒成为重阳节养生保健的传统饮品。

此外,重阳节的饮食习俗也与健康和长寿息息相关。传统上,人们在这一天会食用重阳糕,糕中加入桂花、红枣等食材,象征着吉祥、长寿和幸福。通过这些饮食习惯,不仅能满足节日的庆祝需要,也能起到一定的养生作用。

唐代重阳节的社会意义

唐代重阳节的盛况可见一斑。在唐代,重阳节不仅是民间的节日,还是朝廷的官方节日。唐代文学家王维便在《九月九日忆山东兄弟》中表达了对故乡的思念和对家人健康的祝愿。王维的诗句“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”传达了节日团聚的温情,也让我们看到了重阳节承载的家庭情感与社会价值。

在唐代,重阳节的登高活动已经成为一种流行风尚,而许多文人雅士也通过写诗作画,抒发节日的情怀。无论是文学还是艺术,重阳节都成为了人们表现自我、宣扬尊老敬贤的一个重要平台。

宋代的重阳节习俗

宋代是中国历史上文化最为繁荣的时期之一,重阳节的庆祝活动在这一时期达到了新的高峰。宋代的重阳节,除了传统的登高、饮菊花酒、赏菊之外,还增添了许多文人雅士的风采。宋代文学家苏轼在重阳节的诗作中,表达了他对家族长辈的深厚敬意,并通过节日的庆祝来弘扬尊老敬贤的传统。

宋代重阳节的饮食文化也得到了丰富与传承,不仅有重阳糕、菊花酒,还有更多地方性的小吃和特色食品,使节日的庆祝更加丰富多彩。通过这些饮食活动,宋代人不仅传递着节日的欢乐,也在细节中体现了对养生和健康的重视。

现代传承与文化延续

随着社会的进步与现代化,重阳节的传承也经历了时代的变迁。如今,重阳节不仅仅是一个传统节日,它还被赋予了新的文化内涵,成为了人们关爱老年人的重要时刻。现代社会中,许多社区和社会组织会在重阳节期间组织敬老活动,走访老人院、慰问老年人,送上祝福和关怀。通过这些活动,重阳节的文化意义得以传承与发扬。

在现代养生理念的影响下,重阳节的饮食和活动也更加注重健康。如菊花茶、重阳糕等传统食品,已经融入了现代人的养生饮食中,而登高远足则成为了都市人亲近自然、放松身心的方式。

通过这些活动,重阳节不仅传递着对长辈的敬意,也在现代社会中继续弘扬着尊老敬贤的美德和养生文化。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气