一月一日:新年与中国古代历法的关联

新的一年象征着新的开始,在中国传统文化中,每一年的第一天都有着重要的意义。尤其是与中国古代历法的关系密切,通过深入了解中国的农耕文化和天文知识,我们可以更加清楚地看到这一日的特殊地位。

农耕与天文的结合:一月一日的历史起源

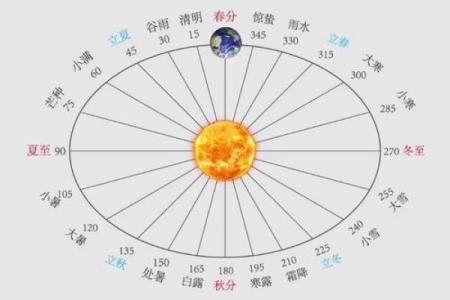

中国古代的农耕社会,时间的把握与农业生产息息相关。农历的制定不仅仅是对时间的记录,更是对天象变化的观察与总结。古代中国的历法系统以“天干地支”和“阴阳五行”理论为基础,经历了几千年的演变,最终形成了农历这一传统历法。

每年冬至后,天象变化逐渐显现。冬至是太阳直射南回归线的时刻,是一年的“最短日”,也是一年之中的寒冷时段。根据天文规律,冬至过后,太阳的光照逐渐增加,白昼逐渐变长,象征着“阳气复苏”。这一天通常被认为是农历新一年的开始,象征着新的生命力和农耕季节的到来。在古代,农民依此开始筹备新的耕种计划,因此这一天有着重大的象征意义。

传统习俗:饮食与活动的传承

一月一日的到来伴随着丰富的传统习俗。中国的春节,作为农历新年的重要节日,承载着丰富的文化内涵,反映了人们对自然规律的尊重和对新一年生活的期许。春节的传统活动如贴春联、放鞭炮、拜年等,都与一月一日密切相关。这些活动旨在驱邪避凶,迎接新一年的好运。

在饮食方面,春节期间的“年夜饭”更是传统文化的重要组成部分。各地的年夜饭都有其独特的菜肴,如饺子、鱼、年糕等,这些食物不仅有着吉祥的象征意义,亦有着丰富的历史背景。比如,饺子形似元宝,寓意着来年财富满满;鱼则象征着“年年有余”,寓意着来年丰收。

秦朝的历法与新年的起源

秦朝的建立标志着中国历史上第一个统一的帝国的诞生,在这一时期,历法的制定和改革也成为了重要的国家事务。秦始皇统一六国后,推行了一种新的历法体系,这一体系在农历中以天干地支与二十四节气为依据,规范了春夏秋冬的季节划分,也为春节的日期和一月一日的习俗奠定了基础。根据古代文献记载,秦朝时期的“岁首”通常是在冬至后的第三个朔日,这与今天春节的日期有着不小的相似之处。

唐代春节的形成与发展

唐代作为中国历史上文化最为盛大的时期之一,春节的习俗在此时得到了较为系统的呈现。唐代的春节已不仅仅是简单的农耕节令,更成为了宫廷与民间盛大的节庆活动。尤其在唐玄宗时期,宫廷中举行的大规模盛宴和民间的庙会,使得春节的习俗得到了广泛传播。在这一时期,春节的相关礼仪,如拜年、送礼、打扫房屋等,都已逐步形成,并且这些活动至今依然是春节期间不可或缺的组成部分。

春节在当代的意义与变迁

进入现代社会,春节作为中国最重要的传统节日,已不仅限于农耕社会的背景。随着现代化进程的推进,春节的形式和内涵也有所变化,但其核心的文化意义依然保留。现代的春节已不仅仅是家庭团聚、休闲放松的时刻,它更成为了全球华人文化认同的象征。无论是海内外的华人,还是传统节庆活动的传承,春节依然是联系着中华民族精神文化的重要纽带。

随着社会的变迁,春节期间的传统活动如年夜饭、拜年、发红包等形式得到了创新,许多人通过现代通讯工具向亲朋好友发送祝福,这种形式虽有所不同,但春节传递的团圆和祝福的情感依然未曾改变。

通过对历史与现代的结合分析,我们不难发现,春节这一传统节日的核心精神——对新年的期待与庆祝、对家庭的团聚与传承,始终未变。这是中华文化中最为根深蒂固的传统之一,也是无论时代如何变化都能持续流传的重要文化遗产。

起名大全

最近更新

- 2025年12月3日几点商品销售最合适 商品销售吉时查询

- 2025年12月3日是适合裱糊字画的吉日吗

- 2025年12月3日几时丧礼举办最好 丧礼举办吉时查询

- 2025年12月3日是不是开挖池塘的好日子

- 2025年12月3日理发美发好吗

- 2025年12月3日几点动土装修最合适 动土装修吉时查询

- 2025年07月22日结婚是良辰吉时吗? 办喜事合适吗?

- 2025年12月3日普渡法会是不是最合适的日子

- 2025年12月3日几时制作棺材最好 制作棺材吉时查询

- 2025年12月3日是适合生孩子的吉日吗

- 2025年12月3日几点堤坝对接最好 堤坝对接几点几分是吉时

- 2025年12月3日是适合举办满月酒的吉日吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气