元宵节:从元宵节习俗看中国传统节庆的文化传承与创新

元宵节是中国传统的一个重要节日,通常在农历正月十五日举行,象征着春节的结束和新一年的开始。其独特的文化内涵和悠久的历史,使它成为了中国传统节庆的重要代表之一。元宵节的习俗不仅源于农耕社会的天文观念,还通过食物、活动等多方面体现了丰富的文化传承与创新。

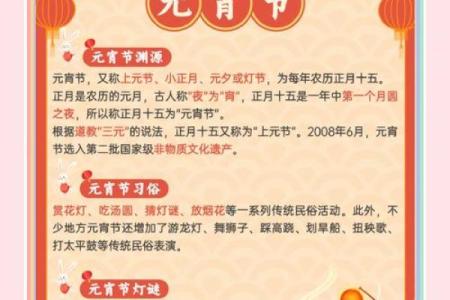

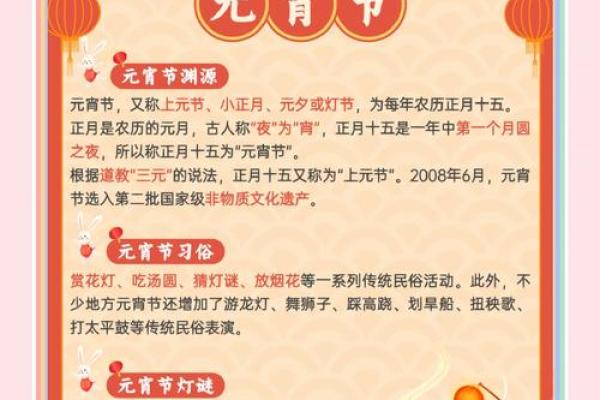

元宵节的起源

元宵节的起源与中国古代的农耕文化和天文观念密切相关。古人通过天文观察,发现每年的正月十五日是冬至后的第一个满月之夜,象征着春天的到来。这一时节,气候逐渐回暖,万物复苏,正是象征着新一年的开始。因此,元宵节被视为庆祝春天来临的节日。

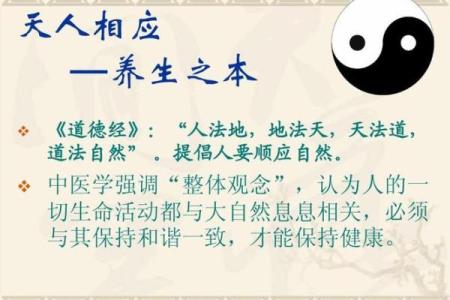

从《礼记·月令》中的记载来看,元宵节与古代的祭祀活动有着紧密的联系。古人通过在正月十五日举行祭天祭祖等仪式,来祈求来年的丰收与平安。可以看出,元宵节不仅仅是对自然节气的感知,也与农业生产息息相关。这一节日的设立,是古代社会对自然规律的深刻理解与尊重,也是农耕文化中人与自然和谐共处的体现。

元宵节的传统习俗

元宵节最具代表性的传统习俗之一就是吃元宵。元宵,又称汤圆,是一种用糯米粉制成的小圆球,通常内里包有甜或咸的馅料,寓意着团圆和幸福。这一习俗与元宵节的核心主题——团圆——紧密相连。根据《山海经》的记载,古人相信吃元宵可以驱邪避灾,保佑家人平安。元宵不仅是节日的美食,它的形状也象征着“圆满”与“和谐”,传递了中国人对家庭团聚的重视。

除了吃元宵,元宵节的灯会活动也是一大亮点。正月十五日的晚上,家家户户都会悬挂灯笼,举行猜灯谜、舞龙舞狮等活动。《大元大一统志》提到,元宵节的灯会起源于汉代的祭天活动,后来发展成民间盛大的庆典,成为人们展示创意和文化的一个重要平台。灯笼的光亮象征着希望和光明,舞龙舞狮等活动则是对好运和富贵的祈愿。

元宵节的历史案例

元宵节的历史传承中,有许多具有代表性的案例,其中不乏文化创新。例如,宋代的元宵节灯会就成为了一个重要的文化现象。宋代的灯会不仅规模宏大,灯笼的形态和设计也更加多样化。历史上有记载,宋代的元宵节灯会盛况空前,京城的街头巷尾灯火辉煌,游人如织。灯笼的种类从传统的圆形发展到具有复杂造型的花灯,如龙、凤、人物等,灯谜也从最初的简单谜语发展成更加丰富多彩的形式。这一时期,元宵节的灯会不仅展示了民间的智慧与创意,也成为了人们文化交流的重要平台。

另一个具有历史意义的案例是元代的元宵节庆典。当时,元宵节的庆祝活动规模达到顶峰,尤其是在元朝首都大都,元宵节的灯会成为了国内外游客的重要观光项目。元代的灯会不仅包含了灯笼展示,还加入了杂技、杂艺表演等元素,吸引了众多民众参与。这一时期的元宵节,标志着中国传统节庆的文化传承和创新取得了显著成效。

现代的元宵节传承

进入现代,元宵节的庆祝方式仍然保留了许多传统元素,但也加入了新的文化形式。随着社会的发展,元宵节不仅仅局限于传统的家庭聚会和街头灯会,现代的元宵节庆祝活动已经延伸到了各大城市的广场、公园以及文化艺术节中。现代的灯会不仅继续传承传统的灯笼艺术,还融入了现代科技元素,如LED灯光、投影技术等,打造出更加绚丽多彩的灯光效果。

此外,近年来,随着人们生活水平的提高,元宵节的庆祝方式也更加多样化。在一些大城市,商场、购物中心、旅游景点等地会举办大型的元宵节活动,吸引了大量的游客。元宵节的庆祝活动不仅增强了人们对传统文化的认同感,也促进了文化创新与现代生活的融合。通过这些活动,元宵节的传统文化得到了更广泛的传承和发展。

元宵节作为中国传统节庆的代表,经过千百年的传承与创新,至今依然充满了活力。从古代的天文祭祀到现代的灯会庆典,它不仅反映了中国人对自然的敬畏,也展示了中国文化的丰富多样和不断创新的精神。

起名大全

最近更新

- 男孩用仁字取名:五行属什么?禁忌与吉祥指南

- 2025年07月22日结婚适合吗? 今日办婚礼有没有问题?

- 林姓男孩取温柔敦厚的名字,有什么朗朗上口的?

- 2025年08月16日(农历闰六月廿三)订婚合不合适? 订婚结婚算好日子?

- 2025年08月16日(农历闰六月廿三)订婚是否大吉? 定下亲事有没有问题?

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)开业能算好日子吗 今日开业好吗

- 十五:天文与习俗的独特交汇

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)是否适宜装修? 装修新房是好日子吗?

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)开业是良辰吉时吗? 开门做生意行不行?

- 2025年08月03日(农历闰六月初十)搬家是好日子吗? 乔迁新居适合吗?

- 女孩名字用霞字:寓意与姓氏搭配的和谐度评估

- 2025年08月25日领证是好日子吗? 登记结婚是好日子吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气