立春:立春时节农耕文化与养生理念的完美结合

立春,作为中国二十四节气中的第一个节气,标志着春季的开始。它不仅是天文现象的体现,更是农耕文化和养生理念的完美结合。自古以来,立春便与农耕生产和人们的生活息息相关。通过研究立春的起源、传统习俗及其历史与现代的传承,我们可以深刻理解这一节气对人们生活的深远影响。

立春的起源与农耕文化

立春的起源可以追溯到中国古代的天文学和农耕文明。中国古代天文学家根据太阳的运行轨迹,把一年分为二十四个节气,每个节气都与季节变化、气候变化密切相关。立春通常出现在每年的2月3日至5日之间,这时太阳黄经达到315度。立春的到来标志着严寒的冬季即将过去,万物复苏,适宜播种农田。

在农耕文化中,立春是春耕的起点,农民通常会在这一时节开始准备春耕,播种早春的农作物。立春不仅仅是一个气候的节气,更是农民依据天时播种的标志。根据中国古代的农业历法,立春过后,气温逐渐回升,适宜各种农作物的生长。因此,立春对农业生产具有重要的指导意义。

传统习俗与养生理念

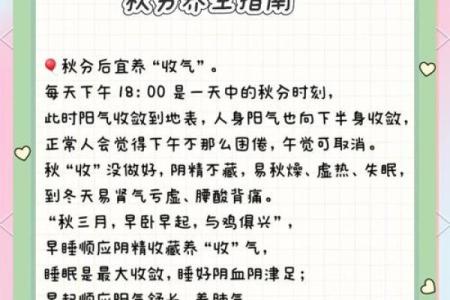

立春不仅关乎农业生产,更与人们的日常生活息息相关。古人注重顺应自然规律,强调春季养生。根据《黄帝内经》中的理论,春季养生应以“调畅气血、养肝为主”来应对季节变化带来的生理影响。立春时节,天气逐渐回暖,人体阳气逐步恢复,肝气开始旺盛,因此此时的养生重点便是顺应春气,保持身心的平和与舒畅。

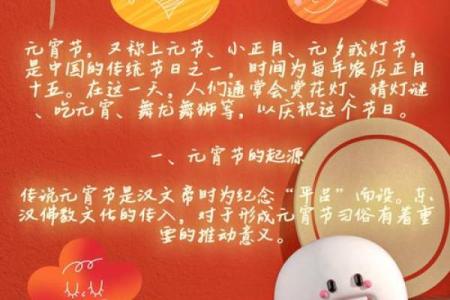

传统习俗中,立春时节有许多讲究。比如,吃“春饼”、春卷等象征着“春回大地”的食物,寓意着新一年的丰收与生机。同时,人们还会在这一天举行“打春牛”仪式,这是一项古老的民间习俗,意在祈求农业丰收。打春牛的活动往往与春耕生产紧密相关,是对自然力量的尊重和对农业丰收的祈盼。

东汉时期的“立春祭”

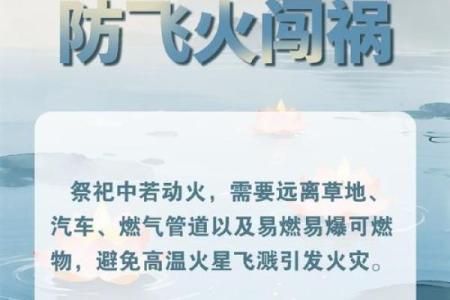

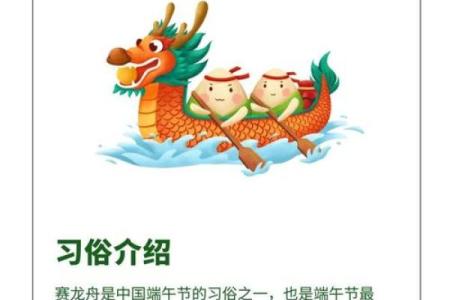

在东汉时期,立春祭祀活动广泛开展。每年立春,皇帝会亲自主持祭天仪式,祈求新一年的丰收与国运昌盛。这一仪式体现了古代人们对天地自然和农耕文化的尊重。与此同时,立春作为一年之始,也常常成为民间盛大的节庆,百姓们会举行舞龙舞狮等庆祝活动,祈求风调雨顺,五谷丰登。这种祭祀和庆祝活动充分展示了农耕文化的核心价值观——人与自然和谐共生。

唐宋时期的春耕与养生

在唐宋时期,随着农业技术的发展,春耕逐渐成为立春期间最重要的社会活动之一。文献记载中,许多士人和农民都会利用立春节气,修整农具、整理田地,准备开始春耕。而同时,养生之道也逐渐渗透到民众的日常生活中。特别是在唐代和宋代的文人中,养生文化得到了广泛传播,他们往往会根据季节变化,调整饮食和作息,以保持身心健康。例如,立春时节,人们会喝一些滋补的汤品,帮助身体恢复活力,以迎接新一年的挑战。

立春养生与城市生活

随着社会的发展,现代人虽然远离了传统的农耕生活,但立春时节的养生观念仍然广泛传承并被许多人所践行。在现代都市中,人们常常通过养生汤、春季运动等方式,来调节自己的体质,增强抵抗力。尤其是一些注重健康的城市居民,仍然会在立春时节选择做一些户外活动,如晨跑、踏青等,既享受大自然的气息,又增强身体的免疫力。

此外,随着养生理念的深入人心,一些养生专家也特别强调春季养生的饮食调节。例如,多吃绿色蔬菜、豆类等食物,以帮助身体排毒和补充必要的营养。这种与自然节气相结合的健康理念,已经成为现代人生活的一部分,虽然不再与传统的农耕生产直接挂钩,但依然体现了人们对自然规律的敬畏与顺应。

立春,这一蕴含丰富农耕文化与养生智慧的节气,不仅在古代具有重要意义,至今仍然影响着我们的生活方式。无论是从农业生产的角度,还是从养生保健的角度,立春都让我们与大自然的节律保持紧密联系,提醒我们顺应时节变化,保持身心的和谐与健康。

起名大全

最近更新

- 如何改变命运?风水和命理中的颠覆性法则

- 生辰八字起名华信合婚看什么?解析如何通过八字找到理想配对

- 耀字男孩取名:从音形义看高分名字的构成要素

- 2025年07月22日(农历六月廿八)安门合适吗 装大门吉日宜忌

- 旭字五行属什么?女孩取带旭字的名字如何选

- 2025年07月22日安门是否合时宜? 安装入户门吉日指南

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)装修合良辰吗? 今日装潢房子合适吗?

- 2025年07月24日动土符不符合黄道吉日 今天动土修造怎么样?

- 2025年07月22日乔迁适合吗? 今日乔迁入住有问题吗?

- 女孩用蝶字取名:最佳五行搭配组合推荐

- 卢姓甜美可爱的女宝宝名字,如何取才够独特?

- 2025年08月06日(农历闰六月十三)提车能算好日子吗 提新车有没有问题?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气