春天节令养生:如何在节气变换中保持健康

随着节气的变换,人们的生活习惯和饮食结构也应随着季节的变化做出相应调整。春天作为四季的开端,气温逐渐回升,万物复苏,正是养生的好时机。春天节令养生不仅与自然的变化息息相关,也与古代农耕文明和天文历法密切相连。

春天养生的起源:农耕与天文

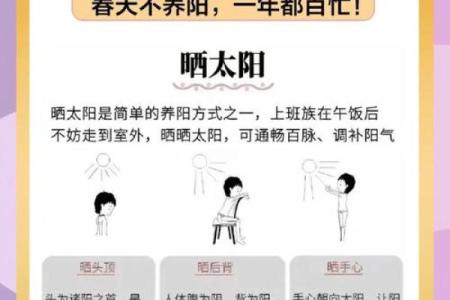

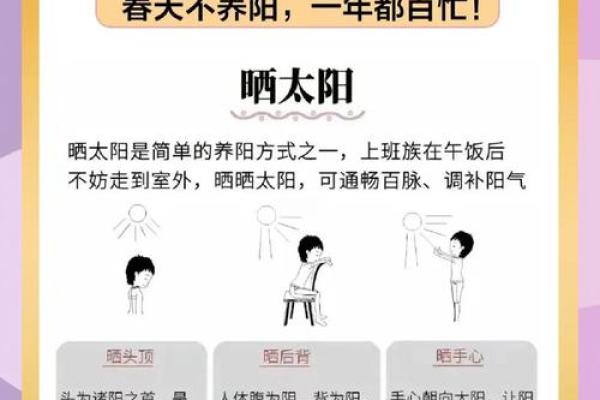

春天节令养生的理念深受中国古代农耕文化的影响。自古以来,中国农民根据天象变化安排耕作,而春天作为播种的季节,尤为重要。春季气温逐渐升高,万物生长,此时是人体阳气最为旺盛的时候。中医理论中有“春夏养阳,秋冬养阴”的说法,春天是阳气复苏的季节,身体需要调整以适应这种变化。此时的养生应以调养阳气、疏肝理气为主,增强体质,预防春季多发的流感和过敏等疾病。

天文历法上,春天与“立春”节气相对应,立春标志着冬季的结束和春季的开始。根据古代天文记载,春分时节太阳直射赤道,昼夜平分,这一时节气温逐渐回暖,日照时间增长,适宜户外活动和体力劳动。因此,在古代,人们常常根据这些天文现象调整生活作息,保持身体健康。

传统习俗:饮食与活动

春天的饮食养生讲究清淡、温和。中医提倡春季饮食应多吃绿色食物,尤其是有助于清理体内湿气和寒气的蔬菜。如春笋、芦笋、菠菜等,都是春季的时令蔬菜,富含维生素和矿物质,帮助增强免疫力。春天也是肝气最为旺盛的季节,饮食应以疏肝理气为主,如多吃富含维生素C的水果和蔬菜,帮助排毒、清理肝脏。此外,还可以适当食用一些养生茶,如菊花茶、枸杞茶,既有助于调节身体机能,又有清肝明目的功效。

春天的活动则以温和的运动为主。随着气温回升,适量的户外活动有助于促进血液循环,增强身体抵抗力。古代的春季活动多以打球、踏青和放风筝为主,这些活动既可以强身健体,也能放松心情,避免因季节变换带来的情绪波动。春季也是一个特别适合养生之道的季节,户外的活动更能促进人体的气血流通,达到调节生理功能的效果。

周朝的春季祭祀活动

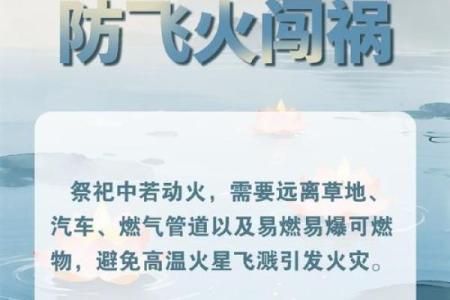

周朝时期的春季养生与农业紧密相关。在春季的农耕周期中,周朝有着一系列祭祀活动,如祭天、祭地、祭祖等。这些活动不仅是对自然的尊重,也是古人用来祈求丰收的方式。通过祭祀,人们相信能够保佑土地肥沃、气候适宜、五谷丰登。与此同时,周朝时期的养生思想开始融入更多的天文和季节变化知识,强调春天是阳气初生的时节,人们应该根据天时地利调整作息和饮食,保持身体与自然的和谐。

唐代的春季养生文化

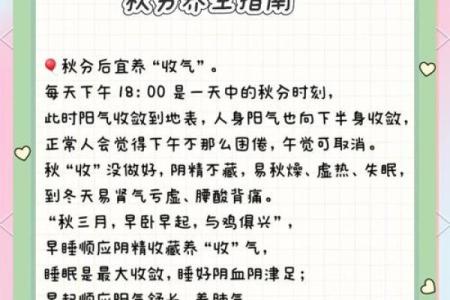

唐代时期的春季养生更注重身心的调适。当时的皇帝及贵族阶层普遍注重养生,他们推崇道家的“无为而治”,春季养生尤其强调“春生、夏长、秋收、冬藏”的节令养生观念。唐代医学家孙思邈在《千金方》中提到,春天养生要以“养肝为主”,提倡通过饮食调理、适量运动和精神调养,保持身体的平衡和健康。

春季养生的延续

进入现代,春季养生的理念并没有过时,反而得到了进一步的传承和发扬。在现代社会,随着生活节奏的加快和环境污染问题的加剧,人们对春季养生的关注越来越多。现代医学也发现,春季是过敏症、呼吸道疾病等的高发季节,因此保持良好的作息和饮食习惯显得尤为重要。在此基础上,许多人开始推崇绿色养生,选择有机食品和自然疗法,以便更好地适应春季变化带来的压力。现代社会的春季养生不仅关注身体的调养,更注重心灵的养护,倡导在快节奏的生活中找到平衡,提升生活质量。

春天是一个充满生机与希望的季节,借助古人的智慧和现代的科学知识,春季养生不仅是一种生活方式,更是一种与自然和谐共生的智慧。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气