小年节的农耕习俗与节令变化

小年节作为中国传统节日之一,承载着丰富的农耕文化和节令变化。每年的小年节,通常是在腊月二十三或二十四,标志着农历春节的开始,也象征着一年的辛勤劳作将告一段落,人们开始为迎接新年的到来做准备。在这个时节,农耕习俗与天文变化相互交织,形成了特有的节庆氛围。

农耕文化与天文变化的深厚渊源

小年节的起源与农耕社会的生产节奏紧密相关。在古代,农业社会对季节变化有着深刻的理解。每年的腊月,正是农田的休耕期,农民结束了繁忙的耕作,开始进入较为轻松的节令时段。天文上,腊月二十三或二十四的日期接近冬至,这时阳光逐渐回升,日照时间稍有增加,标志着一年中最寒冷的时段逐渐过去。人们通过这一时点,感受到自然界的变化,寄托了对春天的期盼。

这种节令变化在古代农耕社会具有特别的意义。小年节之前,农民会根据天文气候的变化调整生产活动。例如,在一些地方,农民会进行“冬至前后大扫除”的活动,清除农田内的杂草与灶台,确保来年春耕顺利。这一行为不仅有实际的农业意义,也体现了古人对天文变化与季节轮转的敏感把握。

传统习俗中的饮食与活动

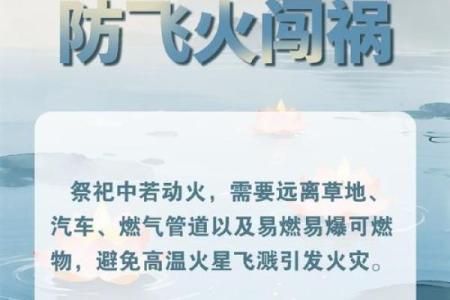

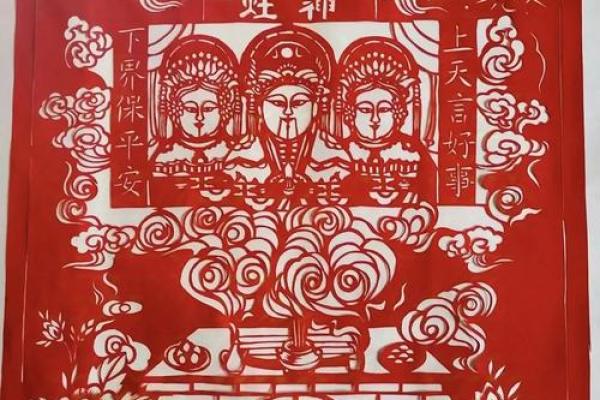

每年的小年节,家家户户都会按照传统习俗进行庆祝。祭灶、扫尘、吃灶糖、做年夜饭等活动成为节日的亮点。祭灶是小年节最具代表性的习俗之一,民间相信灶神是家中厨房的守护神,因此在小年节这一天,家庭成员会准备丰盛的祭品,供奉灶神,以祈求来年风调雨顺、五谷丰登。

此外,扫尘活动也广泛存在。农民通常会在小年节前后进行彻底的家居清扫,象征着清除旧年的不幸与晦气,迎接新一年的好运。这种习俗在中国传统文化中具有重要地位,体现了“除旧布新”的精神。

在饮食方面,小年节的特色食品种类繁多。在北方,常见的节令食物是灶糖,象征着甜蜜与富贵。而在南方,一些地区会制作腊味,寓意着一年四季风调雨顺,五谷丰登。每一道食品背后,都蕴含着农耕社会对自然与生产的祈愿,体现了人们与自然环境的和谐相处。

汉代的“冬至祭”与小年节的演变

在汉代,冬至是一个重要的节气,而小年节则与冬至祭密切相关。根据《礼记》的记载,古人认为冬至是一年中最重要的节气,祭天、祭祖、祭地的活动相继举行。汉代时,农民会举行祭祀仪式,以感谢天地神明赐予丰收。在这一过程中,人们逐渐将祭祀活动转移到腊月二十三或二十四,形成了小年节的雏形。

这一时期,农耕社会对天文与节令的重视已经深入到日常生活中。节令的变化直接影响到生产活动的安排,因此节庆活动往往与季节紧密相连,体现了古代农民的智慧。

唐代的小年节与年终庆典

唐代的小年节则有了更为丰富的内涵。唐代人已经开始在小年节进行大规模的庆祝活动,如宴请亲友、送礼、祈福等,节日氛围更加热烈。在当时,小年节不仅仅是农耕社会的生产节令,还融入了当时社会的文化与娱乐活动。唐代的《元和志》记载了当时的节日庆典,其中提到人们在小年节时常举行盛大的宴会,展现了当时社会的繁荣景象。

这一历史时期的小年节,也反映了农耕文化与社会文化的交融。节令变化不仅是自然界的循环,也成为了社会生活的重要组成部分。

现代传承与小年节的持续影响

到了现代,虽然农业生产方式发生了翻天覆地的变化,但小年节的传统习俗依然得到了保留,并在许多地区得到了现代化的表达。如今,在许多城市中,小年节不仅是家庭团聚的时刻,更是人们放松身心、庆祝一年的辛劳与收获的节日。商场、社区、学校等地也会举办各类活动,增加节日氛围。

在现代的传承中,虽然祭灶等传统仪式有所简化,但许多地方依然保持了“扫尘”和“做年夜饭”的习惯。这些活动使得小年节在现代社会中焕发出新的生机,成为了一种与家人朋友共享美好时光的机会。同时,随着科技的发展,人们也通过网络平台和社交媒体共享节日的快乐,传递着对新年的期待与祝福。

起名大全

最近更新

- 万字男孩取名:属性属水的润泽寓意与搭配方案

- 2025年07月22日结婚适合吗? 办婚礼吉日指南

- 2025年07月22日结婚行吗? 办喜事是否是好日子?

- 立春:农耕文化中的春耕启示与生机盎然

- 元帅命理揭秘:暗藏玄机的命运走向,如何逆转未来

- 女孩用姗字取名:五行属性与寓意的终极适配指南

- 揭开宋承宪八字中的命运密码,如何避开命运误区?

- 2025年07月22日这日子结婚算黄道吉日不? 今日办喜事有没有问题?

- 生辰八字在线起名解析:合婚看什么?如何通过名字调和命运

- 女孩取名字带婉字:历史名人同名的寓意借鉴

- 2025年08月03日(农历闰六月初十)搬家合良辰吉时吗? 乔迁搬新房能算好日子吗

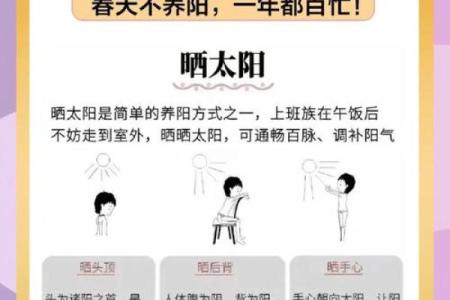

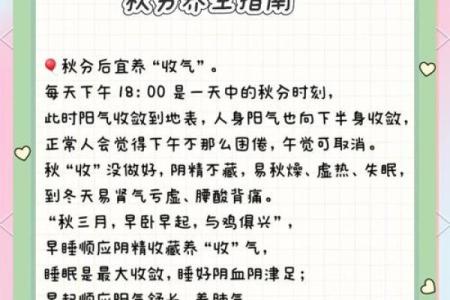

- 春天节令养生:如何在节气变换中保持健康

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气