十五:天文与习俗的独特交汇

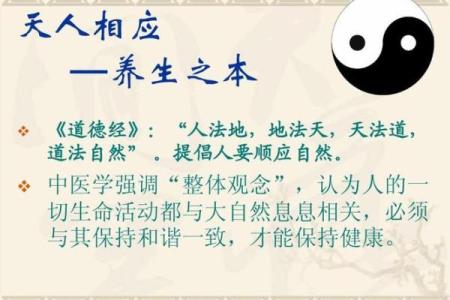

农历十五,作为一年一度的传统节日,深深地扎根于中国古老的天文与习俗之中。这个节日不仅是天文学上的一次天体位置标志,更是承载着农耕文明与民俗文化的特殊交汇点。从古至今,它在不同的历史时期中,赋予了人们丰富的文化意义和生活体验。我们从天文的角度来看待这一现象,它与古人对天体运行的理解,以及人们与自然的关系,密不可分。

天文起源:农耕与天象的结合

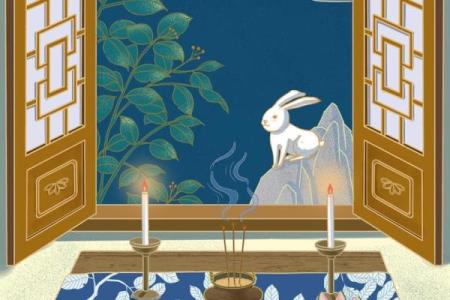

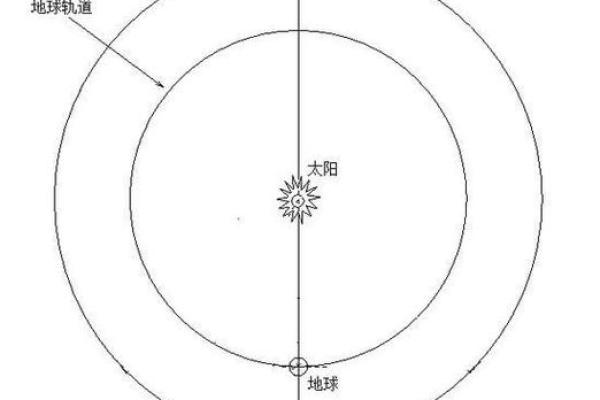

在农耕社会中,天文现象与农时紧密相关。农历的“十五”之所以特别,是因为这个日期通常接近满月。古代农民非常依赖月亮的周期来安排农耕活动。月亮的盈亏象征着不同的季节变换,指导着播种、耕作和收割等农业活动。因此,“十五”不仅仅是一个天文现象,更是一个农耕社会中人与自然紧密配合的象征。

历史文献中可以找到许多与“十五”相关的记载。例如,《礼记·月令》提到,农历十五正是农忙时节的一个重要标志。此时,月亮最圆最亮,象征着丰收的希望,也预示着一年一度的农业劳动高峰即将来临。古代农民通过对月亮变化的观察,准确地判断时令,确保农作物能够按时生长与收获。

传统习俗:饮食与活动的象征

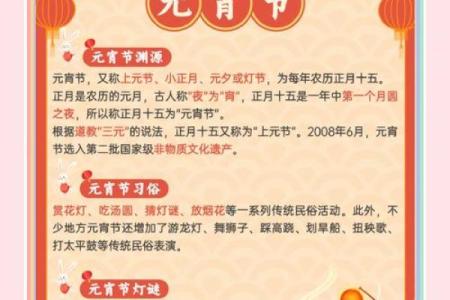

在中国,农历十五不仅仅是一个天文现象的体现,它还催生了丰富的传统习俗,尤其是在饮食和活动方面。“元宵节”便是在农历正月十五日庆祝的,这一天人们吃汤圆、赏花灯、猜灯谜,象征着团圆、幸福与和谐。

吃汤圆的习俗尤为有代表性。汤圆的圆形象征着团圆与和睦,寓意着家庭成员之间的和谐与相聚。这个传统习俗不仅仅是为了庆祝月亮的圆满,更是对人们家庭团圆与社会和谐的一种美好祈愿。随着时代的变迁,元宵节的庆祝活动逐渐演变为集体性的活动,灯会、游行等成为了节日的一部分。

此外,元宵节的灯谜游戏也是不可或缺的传统。猜灯谜不仅是娱乐活动,它还蕴含着民众智慧的展示和文化的传承。在这一传统活动中,人们通过灯谜这一形式传递着对未来的期许与希望,同时也传递着对月亮的敬仰与感激。

唐朝的元宵节庆典

唐代是中国历史上文化最为繁荣的时期之一,元宵节的庆祝活动在这一时期达到了高潮。据史料记载,唐朝的元宵节庆祝活动规模宏大,盛况空前。特别是在长安(今西安)地区,灯会成了这一天的重头戏。根据《大元大一统志》的记载,元宵节期间,长安街头的花灯五光十色,民众热衷于灯谜竞猜和夜游灯会,形成了一种既欢乐又富有智慧的传统文化氛围。

这一时期的元宵节不仅是民众娱乐的时刻,也是表达对天文与自然的敬畏的时机。月亮的圆满象征着天下太平,节庆活动通过灯光、饮食等形式,将这一文化主题传递给了每一个参与者。

清朝的满月庆典

清代的“十五”同样具有独特的天文和习俗意义。根据《清明上河图》中的记载,清代的民众在“十五”这一天不仅享有月光的陪伴,还进行诸多传统活动。尤其是在宫廷和上层社会中,赏月、宴会和诗歌吟诵成为了这一节日的主要形式。在一些典籍中,提到清朝皇帝在“十五”这天举行盛大的宴会,群臣共赏明月,进行文人墨客的集结,展示文化与智谋。

这一天的满月象征着国家的团圆与稳定,正如民间所说:“人月两圆,家国两和”。这一传统表达了对月亮的敬仰以及对家庭和国家和谐的追求。

元宵节的多元化庆祝

进入现代,元宵节的庆祝活动已经不局限于传统的饮食和灯会,科技与文化的结合使得这一节日焕发出新的生命力。如今,越来越多的城市举办灯光秀、舞龙舞狮、甚至高科技互动活动,吸引了成千上万的游客参与。虽然形式有所变化,但元宵节的核心精神——团圆、和谐、感恩自然的理念依旧保留。

元宵节作为一个有着悠久历史的传统节日,随着时代的发展,逐渐融入了现代社会的各种元素。然而,它背后的天文和习俗意义始终未曾改变。

起名大全

最近更新

- 2025年07月25日开业趋吉避凶了吗? 营业适合吗?

- 揭秘生辰八字水晶:它真的能改运吗?

- 杨颖生辰八字解密:如何判断命运的走向?

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土合良辰吗? 今日动土行吗?

- 2025年08月25日这日子领证是否黄道吉日? 今日领证行吗?

- 姓蒋的女孩取清新自然的名字,有哪些雅致之选?

- 男孩用尧字取名:属性属金的坚韧寓意与字序搭配

- 2025年08月06日提车行不行 提车合适吗?

- 八月节与农耕季节的变化密切相关

- 2025年07月22日乔迁日子合黄道没? 今日乔迁入住合适吗?

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)这日子装修旺不旺? 今日装修新房好吗

- 冬季养生与节庆:圣诞季节的健康生活指南

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气