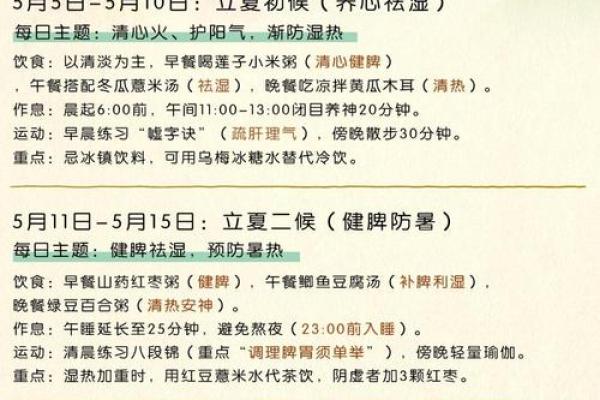

明日立夏,如何通过饮食习惯增强体质

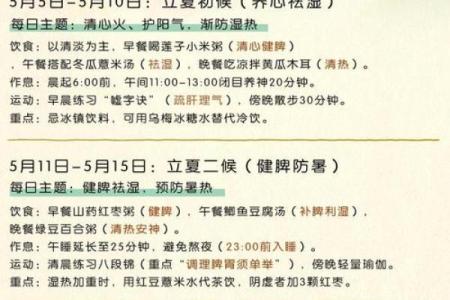

立夏是二十四节气中的第七个节气,象征着春季的结束和夏季的开始。根据农耕文化的传统,立夏不仅仅是季节的转换,更是一个与体质调养息息相关的时节。在这一时节,饮食的调整对增强体质,特别是适应气候变化,具有非常重要的作用。立夏期间,气温逐渐升高,湿气也开始增加,如何通过合理的饮食习惯来增强体质,成为了一个亟需关注的问题。

起源:农耕与天文的关联

立夏这一节气的形成,既与农耕文化密切相关,也与天文现象有着深刻的联系。从农耕角度来看,立夏是一个重要的季节转换点,农田里正是播种和生长的关键时刻。在这时节,人们需要调整饮食,以增强体力,抵御即将到来的高温和湿气。而从天文学的角度,立夏通常出现在太阳到达黄经45度时,标志着阳气开始盛极,天气逐渐炎热,人体对食物的需求也会随之发生变化。

在这个节气里,人们通过调整饮食,帮助身体适应气候的变化,增强免疫力,抵抗湿热带来的影响。特别是在古代,饮食不仅仅是为了充饥,更是调养身体、适应自然环境的重要方式。

传统习俗:立夏饮食与活动

在中国传统习俗中,立夏是一个庆祝的时刻,伴随着丰富的饮食和活动。立夏的饮食习惯多侧重于清淡、滋养、助消化,以应对气温的升高和湿气的增加。比如,传统的“立夏吃蛋”习俗,就是一种非常具有象征意义的饮食方式。蛋是高蛋白的食物,能够帮助补充身体的营养,增强体力。

同时,立夏时节人们也常吃一些具有清热解暑功能的食物,如绿豆汤、冬瓜、黄瓜等,旨在帮助排湿清热,促进体内新陈代谢。此外,许多地方也有立夏吃“面条”的传统,面条代表着顺畅、长久,寓意着健康长寿。

除了饮食,立夏时节的活动也对增强体质有所助益。例如,古代有“立夏斗蛋”的习俗,这项活动不仅能够调节气氛,还能通过轻微的运动促进身体的血液循环和新陈代谢。结合立夏的节气特点,适度的运动能够帮助排汗散热,增强免疫力。

历史案例:古代的饮食智慧

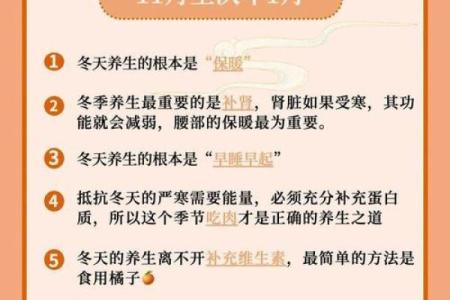

在《黄帝内经》中,明确提出了“春夏养阳”的观点,强调在春夏之交,阳气最盛,人体应以调养阳气为主,增强体力以适应高温季节的挑战。古代养生学认为,立夏时节的饮食要清淡而富有营养,既能调理脾胃,又能帮助排除体内的湿气。因此,在这一时节,古人常食用一些具有消暑和养生效果的食物,如苦瓜、绿豆等,帮助增强体质,预防暑热病症。

另一个历史案例是《本草纲目》中的记载,书中提到多种立夏适宜食用的草药和食材,如菊花、荷叶等,这些食材不仅有清热解暑的功效,还能促进消化和增强身体免疫力。古代的医学和养生理论中,饮食和季节变化紧密相连,立夏的饮食不仅仅是为了满足口腹之欲,更是对抗季节变化和调节体质的重要手段。

立夏养生饮食的延续

如今,立夏的饮食习惯依然被许多人传承和延续。现代社会节奏快,人们的饮食习惯和作息时间发生了变化,但在立夏时节,仍然有不少人选择通过调整饮食来增强体质。现代养生专家也提倡在立夏时节,选择一些具有清热解毒、排湿养生功能的食物,帮助身体更好地适应气候的变化。

例如,时下流行的绿豆汤、荷叶茶、薄荷茶等饮品,正是源于古人通过饮食调节体质的智慧。这些食物不仅帮助消暑,还能帮助清理体内的湿气,增强免疫系统的功能。此外,现代人注重食物的多样性和营养均衡,也常在立夏时节增加蔬菜水果的摄入,确保足够的维生素和矿物质,以增强身体的抗病能力。

通过调整饮食和日常习惯,立夏时节依然是一个增进体质、保持健康的重要时机。

起名大全

最近更新

- 旷字取名寓意男孩:从字形字义看吉祥内涵

- 如何改变命运?从河洛命理的角度看人生秘密

- 立冬节气与古诗中的养生智慧

- 2025年10月24日几点社火表演最合适 社火表演吉日吉时查询

- 2025年10月24日几点训练牛只最好 训练牛只几点几分是吉时

- 2025年10月24日几点纺车安装最好 纺车安装吉时查询

- 雨字五行属什么?男孩取带雨字的名字寓意解析

- 莺字女孩取名:谐音不雅的排查与寓意优化方案

- 2025年07月22日(农历六月廿八)乔迁行吗? 今日乔迁合适吗?

- 2025年08月03日(农历闰六月初十)搬家是上上吉时吗? 今日乔迁搬新房算不算好日子?

- 2025年07月24日这日子动土算黄道吉日不? 动土建房行不行?

- 2025年08月03日(农历闰六月初十)搬家能算好日子吗? 今日乔迁搬新房能算好日子吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气