立冬节气与古诗中的养生智慧

立冬是二十四节气中的第19个节气,标志着冬季的开始。随着寒气的逼近,古人早在几千年前就已经总结出一套适应季节变化的养生智慧。立冬不仅是一个天文上的划分,更是农耕文化中的重要节点。通过对古诗词中的养生智慧进行解析,我们可以更好地理解立冬的文化意义与实际生活中的指导价值。

农耕与天文:立冬的起源

立冬的节气起源可以追溯到中国古代的农耕文化和天文学。古人通过观察天象的变化,逐渐确定了四季的划分。立冬时节,太阳位于黄经225度,意味着白昼逐渐变短,气温开始下降,标志着冬季的正式到来。对于农业社会来说,立冬是农事活动的一个重要节点,秋收之后,冬季进入了休养生息的阶段。

在传统的农耕生活中,立冬也代表着“藏”的开始。藏,是指一切自然力量和精力的聚集。农民此时要调整作息,减少劳作,以便为来年春耕积蓄体力。这个时节,人们的生活节奏逐渐放慢,更多地依赖储存的粮食,调节体能以应对寒冷的冬季。

传统习俗:立冬饮食与活动

在立冬时节,饮食上有许多传统习俗,其中最具代表性的就是“冬至补冬”这一概念。古人认为,冬季是身体最为脆弱的时刻,因此需要通过补充营养,增强身体的抗寒能力。传统的立冬食物多为温热、滋补的食材,如羊肉、鸡汤等,都是冬季进补的首选。而在饮食方式上,也有“立冬吃饺子”的习惯,这不仅是民间流传下来的传统,更是在这寒冷季节中带给人们温暖的象征。

此外,立冬时节的活动也特别注重温养身体。古人有冬季“闭藏”的说法,强调身体要安静休养,避免过度劳累。同时,适当的体育锻炼,如冬季的太极拳和游泳,都是有益身心的活动,能够增强抵抗力,帮助身体保持活力。

孟子与《孟子·告子上》

孟子在《孟子·告子上》一章中提出了“天时不如地利,地利不如人和”的论点,这一观点不仅反映了古人对季节变化的深刻理解,也揭示了在不同季节对养生的独特需求。孟子提到:“天地之大德曰生,生者养也。”意味着在冬季这个生机相对较弱的季节,人们要注意养生,避免剧烈的活动和暴露于寒冷中,以保证身体内的“气”能够储藏起来,保持温暖,从而应对即将来临的春天。

唐代诗人王维与《终南别业》

唐代诗人王维在《终南别业》中描写了冬季的自然景象,并融入了冬季养生的智慧。诗中有句“行到水穷处,坐看云起时”,通过静坐和自然的观察,反映了冬季“藏”的理念。王维提倡的是一种“静养”的方式,冬天通过适当的休息和冥想,促进身心的恢复,使得人在寒冷的季节里也能够保持身心的温和与平衡。王维的这种思想不仅仅是诗意的表达,更是古代冬季养生的一种实践。

冬季养生的延续

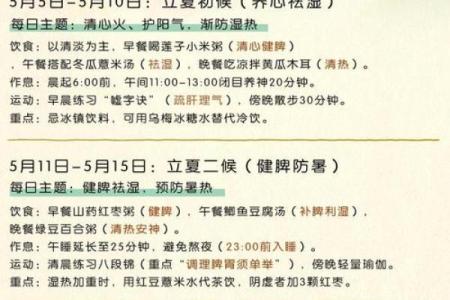

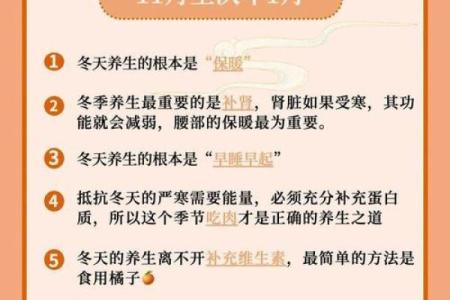

在现代社会,尽管科技进步和生活方式发生了巨大变化,但冬季养生的理念依然得到传承与发扬。许多人会选择在立冬之后进行季节性的体检,注重体内“气”的调理。中医理论提倡冬季进补,常见的有温补类食物如枸杞、桂圆等,帮助人们在寒冷的天气中保持充足的体力与抵抗力。除此之外,现代人也越来越重视通过瑜伽、冥想等方式来调节身心,借助静态的放松来保持内在的平和和温暖。

随着人们对传统文化的重视,现代许多餐饮店也会推出应季的养生餐单,许多人喜欢在立冬时节聚餐,享受富含营养和温补的美食,以此传承古老的节气养生智慧。

立冬作为二十四节气之一,不仅仅是天文上的时间划分,更是传统文化中一个重要的节点。在现代社会,我们依然可以从古人的智慧中汲取养分,科学地应对季节的变化,保持身体和心灵的健康。

起名大全

最近更新

- 解惑!生辰八字能改运吗?合婚时最重要的八字因素是什么?

- 2025年07月24日是否是动土吉日 动土建房算好日子?

- 傈僳族文化盛典:探寻古老仪式中的生命哲学

- 如何破解戊午剑鞘的命运密码,走出命理误区?

- 解析峻字五行属什么?男孩取名如何巧用峻字

- 2025年10月24日几时拜神祈福最好 拜神祈福吉时查询

- 2025年10月24日几时开学仪式最好 开学仪式几点是吉时

- 2025年10月24日几点制作铁门最好 制作铁门吉时查询

- 2025年10月24日几时开张大吉最好 开张大吉吉时查询

- 2025年10月24日几时建造房屋最好 建造房屋吉时查询

- 2025年10月24日几时注册公司最好 注册公司吉时查询

- 2025年10月24日几点修建活人墓最好 修建活人墓几点是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气