冬至对联:阳光渐长寒冬尽,健康养生迎春到

冬至,作为一年四季中最为特殊的时节之一,不仅是自然界的一个重要转折点,也承载着深厚的文化意义。在这一节气到来之际,白昼最短、黑夜最长,象征着阳光渐渐回归,寒冷逐渐褪去,春天即将迎来。冬至的习俗在中国有着悠久的历史,既与天文的变化息息相关,也与农耕文化密切联系。而在今天,冬至依旧是中华文化中一个重要的节令,具有独特的健康养生意义。

冬至的天文与农耕起源

冬至节气的起源可以追溯到古代人类对天文现象的观察。在中国古代,农耕社会高度依赖天文变化来指导农业生产。冬至是太阳直射地球的最南点,标志着一年中白昼最短、黑夜最长的时刻。古人通过对这一现象的精确观察,发现冬至后,白天的时间逐渐变长,阳光开始回归。这个时节被视为寒冷季节的终结,象征着春天的开始。农民们常常以此为标志,安排冬季的农事工作,如储藏粮食、修整农具等,以准备迎接来年的丰收。

在《周易》中,冬至作为“阴极之至,阳气始生”的节气,明确揭示了这一天象变化对人体的影响。冬至之后,阳气渐升,万物复苏,这种天人合一的思想在中国古代的文化体系中得到了深刻的体现。人们认为,冬至是“阴阳转化”的关键节点,标志着新的生命力即将到来。

冬至的传统习俗:饮食与活动

冬至节气,不仅仅是天文变化的体现,它还深刻影响着中国传统的饮食习惯与节庆活动。不同地区有着不同的冬至习俗,其中最具代表性的是“冬至吃饺子”与“冬至吃汤圆”。

在北方,冬至吃饺子是传统习俗之一,饺子形状像耳朵,象征着“除寒祛冻”。据说,冬至吃饺子可以帮助驱寒保暖,避免耳朵被冻坏。根据《礼记》记载,古人认为冬至是“阴气最盛”的时节,因此应当通过食物调理来增加身体的阳气,抵御严寒。而在南方,冬至食汤圆是流行的习惯。汤圆象征着团圆和睦,吃汤圆不仅可以增进家人之间的亲情,也寄托着对未来一年团圆幸福的期盼。

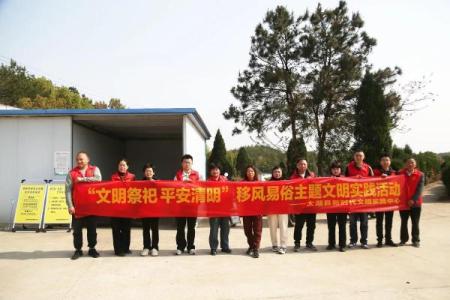

冬至时节,古人还常进行“祭祖”与“扫尘”等活动,寓意着驱邪避祟、迎接阳气的回升。《左传》有云:“冬至祭祖,迎阳气”,表明这一传统习俗承载着对先人敬仰以及对新一轮阳气回升的期待。

汉朝的冬至祭天

在汉朝,冬至被视为重要的天文节气,皇帝会亲自主持冬至祭天仪式,向天神祈求丰年和国泰民安。根据《史记》的记载,汉武帝每年冬至都会在洛阳的坛前举行祭天大典,祭天不仅是一种政治仪式,也与农耕生产的安定息息相关。通过祭天,皇帝表达了对天地自然的敬畏,同时也向百姓传递了祈求丰收的意愿。

唐代的冬至与阳明文化

唐代诗人白居易曾在《冬至日》一诗中提到,“冬至一阳生,阳气回升”。这一时期,冬至被赋予了更多的文化和哲学意义,特别是与阳明文化的结合。唐代的阳明学派提倡“天人合一”,认为通过内修精神,顺应自然规律,可以实现人与自然的和谐共处。冬至的阳气回升,成为了修身养性的一个象征。在唐代,冬至被广泛认为是恢复健康与调养身体的重要时刻,许多文人都会在这一天进行休养生息,养精蓄锐,准备迎接新一年的挑战。

健康养生与冬至

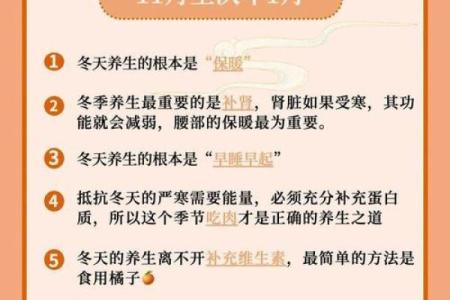

在现代社会,虽然科技进步让我们不再依赖自然的变化来指导农业生产,但冬至的健康养生意义依然被广泛传承。现代人更加注重冬至时节的保健,尤其是针对身体的调理。冬至之后,阳气回升的特点被融入到现代医学中,许多中医专家建议在冬至时节进行适当的养生保健,如温补身体、调节饮食结构、增强免疫力等。吃些温热的食物,如羊肉汤、红枣等,有助于增强体质,避免冬季常见的寒冷引发的疾病。

除了饮食保健,现代人还通过运动与精神调养来迎接春天的到来。冬至前后的时光,很多人选择参与冬季健身活动,如太极、瑜伽等,以帮助增强体质,舒缓压力,保持身心的平衡与健康。

冬至不仅仅是一个节令,它承载着人与自然和谐共生的智慧,提醒我们顺应季节的变化,注重身心的调养与保养。

起名大全

最近更新

- 2025年07月24日这日子动土算黄道吉日不? 动土建房行不行?

- 2025年08月03日(农历闰六月初十)搬家能算好日子吗? 今日乔迁搬新房能算好日子吗

- 王姓男孩取才华横溢的名字,有什么气定神闲的?

- 苏姓风雅韵的男宝宝名字,好听又有创意的名字合集

- 2025年07月24日动土是否大吉? 今日建筑房屋好吗

- 文字五行属什么?女孩取名的属性优势与文化内涵

- 悠字五行属性与女孩取名搭配技巧

- 江姓女孩取大方娴雅的名字,有什么别出心裁的?

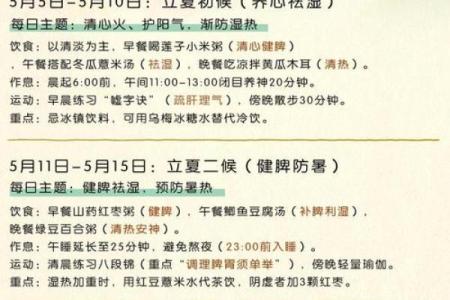

- 明日立夏,如何通过饮食习惯增强体质

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)开业行吗? 今日开门做生意能算好日子吗

- 2025年08月16日订婚避凶了没? 定下婚约行不行?

- 2025年07月25日开业是否是黄道吉日 今日开市做生意好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气