探索元旦节的习俗演变与文化意义

元旦节作为新年的开始,承载着丰富的历史与文化内涵。从古代农耕社会到现代的庆祝活动,元旦节的习俗与意义在不断变化,但始终与人们对新年的期望和对未来的憧憬息息相关。

元旦的起源与农耕文化的关联

元旦节最初的设立与古代中国的农耕文化紧密相连。在农耕社会中,一年四季的更替对农业生产至关重要,农民们通过观察天象来指导耕种。新年的到来,通常是冬去春来、万物复苏的时刻。中国古代采用的农历将冬至视为一年的终结,而春天的到来则意味着新的循环开始。

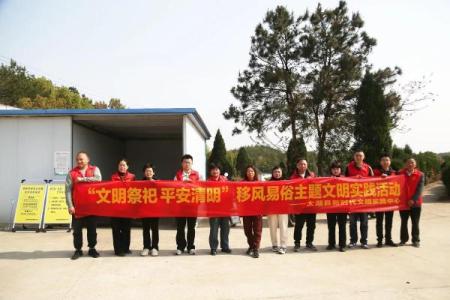

早在西周时期,便有了“岁首”的概念,这一时期的历法开始关注天文现象。根据天文观察,冬至过后,阳光逐渐恢复,白昼变长,象征着新的一年即将到来。每年这一时刻,皇帝会举行祭天仪式,祈求来年丰收与安定。元旦作为一个时间节点,不仅象征着岁月的更替,也预示着一年的新希望。

传统习俗与饮食活动的体现

在元旦节的传统习俗中,饮食和活动占据着重要位置。历史上,元旦通常是祭祀祖先与天神的日子,祭品常常是祭肉、米饭和酒,寓意着敬天敬地、祈求丰年。

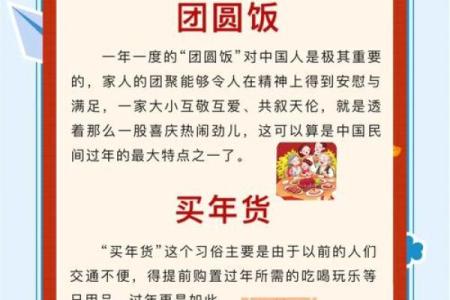

在元旦的传统食物中,饺子是不可或缺的元素。饺子形状如同元宝,寓意着来年财运亨通。而吃“团圆饭”则是家人团聚的重要象征,这一习惯可以追溯到古代的“团年”习俗。在春节前夕,家家户户都会准备一桌丰盛的团圆饭,以表达对家人平安健康的祝愿。元旦的“团圆饭”承载着人们对家庭的重视,也寄托着对未来的美好期望。

在活动方面,元旦节时,百姓常常举行舞狮、舞龙等庆祝活动,以驱赶邪恶、迎接好运。这些活动不仅具有娱乐性质,还在一定程度上反映了民间对新的一年的美好祝愿和祈祷。通过集体的庆祝和娱乐,元旦节成为了人与人之间情感交流的纽带。

宋代的元旦庆典

宋代时期,元旦作为重要的节庆之一,其庆祝活动具有独特的文化氛围。宋代的元旦庆祝方式十分丰富,不仅包括了宫廷的祭祀活动,还融入了民间的庙会和灯会。元旦节当天,皇帝会举行隆重的祭天大典,祭祀天地神明,祈求来年的风调雨顺。而民间则热衷于拜年、放鞭炮、点灯笼等活动。

这一时期的元旦,不仅是一个宗教与文化的结合点,也是一个人们集体表达愿望和希望的时刻。特别是在宋代,元旦节与春节的区别逐渐变得不那么明显,许多庆祝活动融合了节令文化和民俗习惯,形成了今日我们所看到的元旦节的雏形。

清代的元旦习俗

清代的元旦庆祝活动可谓华丽盛大,尤其在北京,元旦的庆典活动充满了浓厚的皇家气息。清代的皇宫中,元旦不仅是祭天大典的日子,也是皇帝与官员之间交换祝福、总结过去一年的重要时刻。

在这一时期,元旦的庆祝方式更加注重宫廷礼仪,朝廷举行盛大的宫廷宴会,邀请百官参加。在民间,元旦也是辞旧迎新的时刻,民众常常举行宴席、放烟花,家家户户举行祭拜仪式,祈求一年安康。元旦节作为一种文化符号,在清代不仅维系了社会秩序,也成为了社会成员表达对未来美好生活向往的场所。

现代元旦的传承与创新

进入现代,元旦节已经不再仅仅是一个传统的农耕节日,而是成为了全球化背景下的重要节庆。尤其是在中国,随着新年假期的逐渐延长,元旦已成为一个休闲和家庭聚会的重要时刻。许多人会选择旅行或与亲朋好友聚会,享受假期的轻松与愉悦。

同时,随着全球化的影响,现代的元旦节庆活动也逐渐多样化。大规模的烟花表演、倒数计时等活动逐渐成为了现代元旦庆祝的标志。尤其在大城市,跨年夜的庆祝活动成为了年轻人热衷参与的社会现象。

尽管现代的元旦庆祝方式与传统有所不同,但其核心的文化意义依旧未变。无论是家庭团聚、集体庆祝,还是对未来的希望与祈愿,元旦节作为新年的起点,始终承载着人们对新生活的期待与祝福。

起名大全

最近更新

- 2025年07月22日(农历六月廿八)结婚吉利吗? 办喜事吉日指南

- 2025年07月22日(农历六月廿八)是否属于结婚吉日? 今日办婚礼适合吗?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)结婚日子有没有选对? 今日办婚礼行吗?

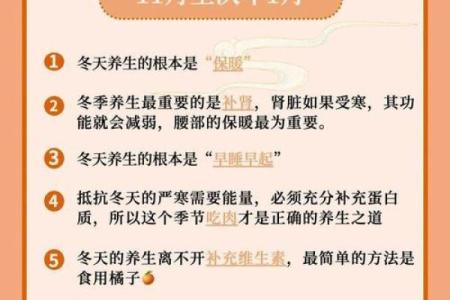

- 双气与养生:冬季养护身体的最佳时机

- 2025年08月06日提车合适吗 买新车能行吗

- 妙字男孩名字:属性属火/木等的能量场构建技巧

- 2025年07月24日(农历六月三十)能否作为动土黄道吉日? 今日动土合适吗?

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土行不行 适合动土吗?

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)是否符合开业吉日? 今日开市做生意吉利吗?

- 女孩名字用慈字的五行解析与寓意美好度分析

- 2025年08月25日领证行吗? 今日领证结婚有问题吗?

- 中秋节:月圆之夜的天文之美与家族团圆文化

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气