重阳节的健康之道:如何在秋季养生保健

秋季是一个富有生气与变化的季节,天气逐渐转凉,昼夜温差较大。重阳节,作为中国传统节日之一,恰逢秋季中旬,是时节交替的关键时刻。古人将此节与健康养生紧密相连,提出了一系列与季节变化相适应的保健之道。这些方法不仅基于农耕文化与天文知识,还融合了千百年来的传统习俗,成为我们今日秋季养生的宝贵财富。

重阳节的起源与秋季养生的关系

重阳节的起源可以追溯到古代农耕文化和天文知识。根据农历,重阳节是在每年农历九月九日,这一天的数字“九”寓意着长久与生命力,象征着自然界的成熟与收获。对于农耕社会来说,这一时节正是丰收的季节,秋高气爽,农民们在这一时刻感受到大自然的恩赐。天文学上,九月时节,秋分已过,天气开始逐渐转凉,气候干燥,人体在此时需要特别关注补充水分与养生。

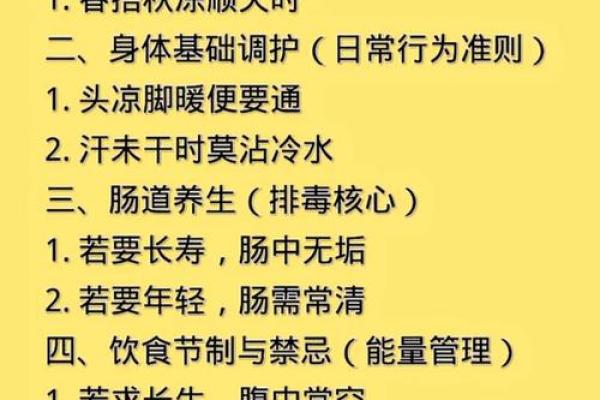

在古人看来,重阳节不仅是祭祖与登高的日子,更是养生的时刻。自古以来,秋季养生讲究“补”与“防”,以顺应自然的变化。中医理论中提到,秋季是“燥”的季节,容易伤津液,导致体内干燥,因此此时需多补充滋润、调养身体。

重阳节的传统习俗与健康养生

重阳节的传统习俗中,最具代表性的活动之一便是“登高”。古人认为,登高有助于驱邪避灾,提升身体的抵抗力。通过攀登高处,呼吸新鲜空气,达到强身健体、促进血液循环的效果。此外,登高还寓意着“步步高升”,象征着健康与长寿的追求。

另一项重要习俗是“饮菊花酒”与“食重阳糕”。菊花酒是用菊花泡制的酒饮,有清热解毒、祛湿除燥的功效。在干燥的秋季,饮用菊花酒有助于调节体内的阴阳平衡,避免身体因燥气过重而产生不适。而重阳糕则是由米粉、桂花、枸杞等食材制作而成,寓意着长寿与幸福。食用重阳糕不仅能滋补身体,还能通过其温和的食材来调养脾胃,补充身体所需的养分。

历史案例:养生理念的传承

在中国历史上,许多皇帝和文人都深知秋季养生的重要性。唐代的太宗李世民,在登高活动之后,会定期参与“菊花宴”,这种活动不仅是为了享受菊花的美丽,也是借助菊花的药用价值来保健身体。李世民更是倡导士族和百姓在重阳节时节,采用各种秋季养生的方法,注重调节阴阳,平衡体内的气血。通过这种方式,既能保持身体的强健,又能避免季节变化带来的身体不适。

到了明清时期,重阳节的传统习俗逐渐演变为一种节令性的健康活动。诸如饮菊花酒、食重阳糕等习惯得到更加广泛的推广,成为了民间和宫廷生活中不可或缺的部分。重阳节期间,许多人通过参与这些活动,体会到了季节更替带来的身体变化,懂得了如何根据天气变化调整饮食和作息,从而达到健康养生的目的。

重阳节的养生之道

进入现代社会,虽然人们的生活节奏加快,但重阳节的健康之道依旧得到了传承与发扬。如今,许多人仍然遵循秋季养生的基本原则,尤其是在重阳节这一天,许多家庭会围坐一起,享受传统的重阳糕与菊花茶,寓意着长寿与健康。在城市中,登高活动依然是一项受欢迎的健身项目,尤其是在秋高气爽的天气中,登高不仅能强身健体,还能让人放松心情,享受大自然的馈赠。

现代医学也越来越重视秋季养生,强调适当的运动、均衡的饮食和充足的睡眠。专家建议,在秋季,应多吃一些滋阴润燥的食物,如梨、苹果、柿子等水果,帮助身体应对干燥的气候。此外,保持适度的体育锻炼,避免过度劳累,有助于增强免疫力,预防季节性疾病。

通过这样的方式,重阳节的养生之道不仅体现了传统文化的智慧,也与现代健康理念相结合,形成了一条贯穿古今、传承不断的健康之路。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气