腊月习俗:从祭祖到团圆的家族情感传承

腊月,作为中国传统的节令之一,承载着丰富的文化内涵,尤其是在祭祖和团圆的情感传承方面,形成了独特的家族习俗。这些习俗不仅根植于农耕文明和天文观测的传统,也融合了家族对先人的敬畏与对团聚的期盼。从祭祖到团圆,腊月是家族凝聚力和情感传承的时刻。

腊月习俗的起源:农耕与天文的双重背景

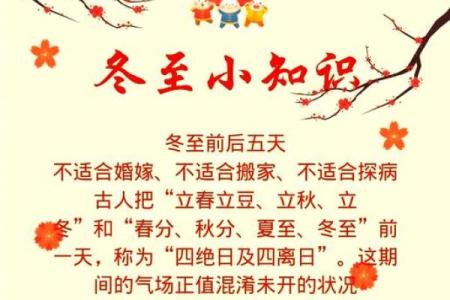

腊月的习俗起源与中国的农耕文化密切相关。农耕社会中,腊月是农田休耕的时节,意味着一年的劳作终于结束。此时,农民不仅要感谢上天的保佑,也要祭奠祖先,以示对先人辛勤劳作和传承文化的敬意。天文上,腊月也象征着太阳进入“冬至”之后的复苏,预示着新的生命即将到来,这也让这一时节成为家族情感的一个重要节点,家族成员在这一时刻团聚一堂。

传统习俗:祭祖与团圆的情感链接

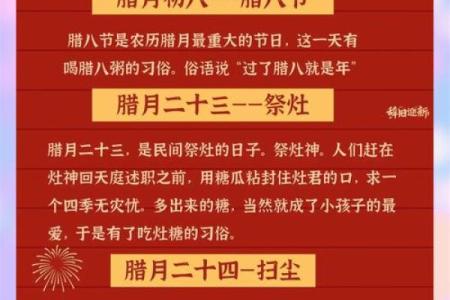

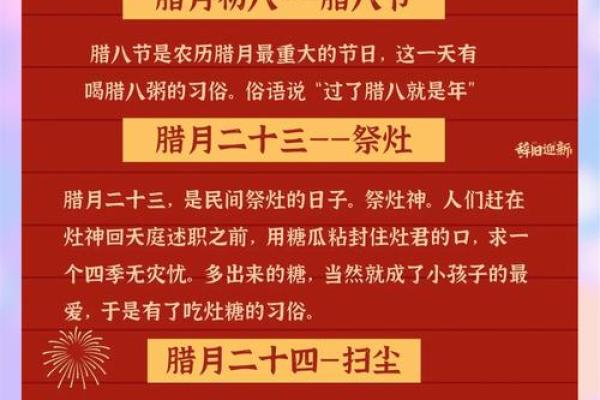

祭祖,是腊月最为重要的传统习俗之一。每年腊月二十三或二十四,各地家家户户都会举行祭祖仪式,感恩祖先的庇佑和教诲。这一习俗的核心是对家族血脉和历史的延续。在祭祖的过程中,家族成员通过点燃香烛、献上贡品等仪式,表达对祖先的尊敬和怀念。在古代,腊月祭祖不仅仅是家庭内部的团聚,更是整个社区的共同记忆。通过这种集体的仪式,家族的情感得以传承,祖先的智慧和精神得以延续。

与祭祖并行的,则是团圆的习俗。腊月二十九或三十,家人们从四面八方回到家中,准备过年。团圆饭是腊月习俗中的亮点之一,家族成员围坐在一起,共享丰盛的晚餐。此时的饮食讲究吉祥和丰盈,象征着一年四季的辛勤劳作和来年的幸福安康。饺子、年糕、鱼等传统食品,往往具有特别的象征意义,如饺子代表财富,年糕寓意年年高升,鱼则象征着“年年有余”。

汉代的祭祖风俗

汉代是中国封建社会的一个重要时期,祭祖文化在这个时期得到了进一步的发展。在《礼记》一书中有记载,祭祖不仅是一种宗教行为,更是一种礼仪规范。汉朝时,祭祖的规模逐渐扩大,甚至在国家层面上也有专门的祭祖仪式。而在民间,腊月祭祖的传统早已根深蒂固。历史上,许多名将和帝王在战斗和国家建设的同时,也不忘在腊月祭祖,表达他们对家族和祖先的敬重。这样一种传承至今的风俗,不仅强调家族血脉的重要性,也突显了家族在社会生活中的稳定作用。

明清时期的团圆习俗

到了明清时期,腊月的团圆习俗愈加盛行,尤其是在北方地区。那时,农民和商人忙碌了一年,腊月成为了他们休养生息、归家团聚的时刻。根据《大元大一统志》记载,在明清时期,腊月二十九或三十,几乎所有家族成员都会不远千里地回家,与亲人一起过年。这种习俗不仅是为了庆祝新年的到来,更深刻地体现了家族的凝聚力。在清朝,尤其是在京城,富贵人家会举行盛大的家庭宴会,邀请远道而来的亲戚朋友一起共享节日的欢乐。这一传统一直延续至今,成为中国家庭情感传承的重要象征。

传统与创新的结合

到了现代,腊月的传统习俗在继承的基础上加入了新的元素。尽管社会节奏加快,许多人仍然保持着腊月祭祖和团圆的传统。例如,很多家庭通过现代通讯手段进行“远程祭祖”,利用视频通话等技术手段,保持与远在他乡的亲人之间的情感联系。而团圆饭虽然不再是单一的“传统餐”,但年夜饭依然是全家欢聚的时刻,无论是外卖还是家庭烹饪,家人围坐一起共享美好时光,成了现代社会的一种温馨习惯。如今,腊月的祭祖和团圆,不仅仅是对过去的回顾,更是一种家族情感的再现和创新传承。

在这片厚重的文化土壤中,腊月的习俗跨越了历史的长河,至今仍深深根植在每个家庭的心中。

起名大全

最近更新

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土算不算好日子? 今日动土修造能算好日子吗

- 2025年10月22日几点搬家吉利 搬家几点几分是吉时

- 2025年10月22日几点搬家迁居最好 搬家迁居几点是吉时

- 2025年10月22日几点家具购买最好 家具购买几点是吉时

- 2025年10月22日管道疏通的最佳时间是几点 管道疏通的吉时为几时

- 2025年10月22日几点安装浴缸吉利 安装浴缸吉时查询

- 2025年10月22日几点适合开工建设 开工建设吉时查询

- 生辰八字月份解析:能改运吗?不同月份的命运之差,合婚看什么

- 天文与农耕的节奏:韩国农历新年的时节之美

- 2025年07月22日(农历六月廿八)结婚避凶了没? 今天办婚礼合不合适?

- 冯姓大气恢弘的男宝宝取名攻略

- 智字男孩取名寓意:从哲学角度看字义内涵

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气