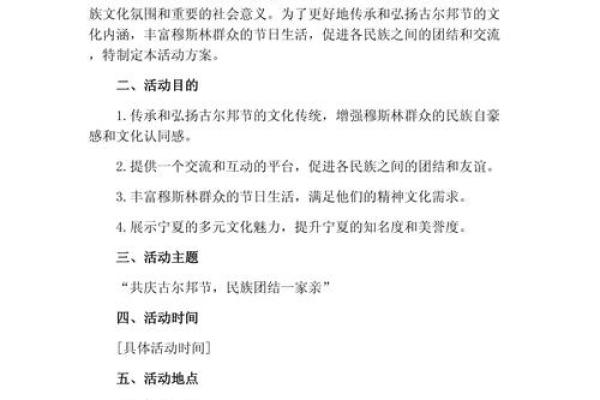

回族的古尔邦节:从祭祀到馈赠的文化传承

古尔邦节,又称宰牲节,是回族重要的节日之一,具有深厚的宗教意义和文化内涵。这一节日的庆祝方式不仅是回族民众的传统信仰体现,也反映了他们的历史传承和生活方式。从古老的祭祀仪式到现代的馈赠行为,古尔邦节在回族社会中扮演着不可或缺的角色。通过深入探讨其历史根源、传统习俗和现代传承,可以更好地理解古尔邦节对回族文化的重要性。

古尔邦节的起源

古尔邦节源自伊斯兰教传统,是纪念伊布拉欣(亚伯拉罕)愿意为真主献祭自己的儿子以示信仰的一次重大事件。这个节日通常与农业和天文密切相关。在古代,回族的先民依赖农耕生计,因此节日的庆祝通常与丰收和自然的周期紧密相连。古尔邦节往往安排在伊斯兰历的第12个月举行,这一时刻接近冬季,象征着农耕周期的结束,正是年终感谢神恩、祈求来年丰收的时机。

在《古兰经》中,关于伊布拉欣与其子以斯马仪的故事详细叙述了这场献祭的神圣意义。信徒通过重现这一象征性献祭行为,表示对真主的绝对顺从与信仰。祭祀的牛羊、羊群不仅是对上帝的奉献,也体现了人与自然的和谐关系,回族社会在古尔邦节的祭祀活动中承载着深厚的农业文明和天文历法知识。

传统习俗的传承

古尔邦节的传统习俗主要包括祭祀、宴席和馈赠等活动,其中最具代表性的是宰牲仪式。传统上,回族家庭会选购健康的羊或牛,在节日当天举行宰牲仪式,依据《古兰经》的规定进行割肉和分发,肉类分为三部分,一部分供家庭食用,一部分馈赠亲友,剩下的部分通常赠送给贫困人群。这一仪式体现了回族社区内的人际关系网,强调团结与互助。

在饮食方面,古尔邦节期间,回族家庭通常会准备丰富的盛宴,餐桌上常见的食品有羊肉、手抓饭、烤肉和各类美味的传统点心。尤其是手抓饭,这道菜象征着回族文化的精髓——简单、自然且富有地方特色。通过这种食物的准备和分享,节日不仅是宗教仪式的表达,也是家庭和社区凝聚力的体现。

历史案例:明清时期的文化传承

在中国历史上,古尔邦节的庆祝活动在明清时期得到了广泛的推广和传承。明代回族的先祖在农耕和天文方面有着较深的造诣,他们通过天文观测来决定祭祀的时机。此时,古尔邦节不仅是宗教节日,还与农耕社会的时令变化紧密相连。回族社区会根据季节变化,安排合适的祭祀活动,以期对来年丰收作出祈祷。

清朝时期,回族的宗教文化得到了进一步的发展和普及,古尔邦节的习俗在回族社会中深入人心。清代回族不仅保留了传统的祭祀习惯,还将节日的庆祝方式逐渐融入日常生活中,成为社区凝聚力的重要组成部分。回族妇女会在节日前夕准备节日食品,展示了回族文化的细腻与对细节的讲究。

节日的社会意义

随着时代的变迁,古尔邦节的传承在现代社会得到了新的发展。在当今社会,古尔邦节不仅仅是回族家庭的私人庆祝活动,它已成为回族文化认同的重要标志。在一些大城市,回族社区会举行集体庆祝活动,包括传统的宰牲仪式、盛大的宴席、慈善捐赠等,活动的规模逐渐扩大,社会效应也日益明显。

现代社会中,古尔邦节的传统不仅体现在物质文化的传承上,也在精神层面得到升华。许多回族人通过现代传媒传播节日的精神内涵,向社会大众传递互助、感恩和信仰的重要性。此外,随着社会对慈善的重视,古尔邦节的馈赠活动已成为回族社会参与公益事业的重要途径,许多回族信徒将自己的部分祭品捐赠给贫困地区和需要帮助的人群,体现了节日的社会责任感。

通过这样的方式,古尔邦节不仅延续了传统习俗,也为现代社会注入了更多的文化力量。

起名大全

最近更新

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土算不算好日子? 今日动土修造能算好日子吗

- 2025年10月22日几点搬家吉利 搬家几点几分是吉时

- 2025年10月22日几点搬家迁居最好 搬家迁居几点是吉时

- 2025年10月22日几点家具购买最好 家具购买几点是吉时

- 2025年10月22日管道疏通的最佳时间是几点 管道疏通的吉时为几时

- 2025年10月22日几点安装浴缸吉利 安装浴缸吉时查询

- 2025年10月22日几点适合开工建设 开工建设吉时查询

- 生辰八字月份解析:能改运吗?不同月份的命运之差,合婚看什么

- 天文与农耕的节奏:韩国农历新年的时节之美

- 2025年07月22日(农历六月廿八)结婚避凶了没? 今天办婚礼合不合适?

- 冯姓大气恢弘的男宝宝取名攻略

- 智字男孩取名寓意:从哲学角度看字义内涵

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气