中秋节:月圆之夜的天文之美与家族团圆文化

中秋节,自古以来便是中国文化中独具魅力的节日。它既有深厚的天文底蕴,也蕴藏着丰厚的文化内涵。这个节日,不仅仅是赏月,更是家族团聚、亲情浓郁的时刻。透过天文学的视角,我们可以看到这一天圆月背后的自然之美,而从历史文化的角度,又能感受到其深远的历史根源和传统习俗。

天文学的魅力:月圆之夜的天文奇观

中秋节之所以固定在农历八月十五,是因为这一日恰逢月亮最圆、最亮。天文学中,满月是月球周期中的重要一环,指的是月球正好位于地球与太阳之间的对面,阳光全部照射到月球表面,形成了圆满的月亮。而在这个时刻,地球的大气层也恰好能为我们呈现出最清晰、最明亮的月亮,给人一种如梦似幻的感觉。

历史上,天文学家早已观察到月亮与地球、太阳之间的关系,并将其纳入农业活动的规划中。古人通过观察月相变化来决定播种和收割的时机。月亮的周期性变化,反映了自然的规律性,这种与天文现象紧密相连的节日,深深根植于古代农耕社会的生产生活中。

家族团圆:文化传承中的亲情纽带

中秋节的另一大特色便是它承载的家族团圆文化。自古以来,家族的凝聚力在中国社会中占有重要地位,而中秋节作为一个祭月、祈福、团圆的节日,正是家族成员共同庆祝的时刻。无论远在天涯海角,还是近在咫尺,人们都会在这一夜归家团聚。

从历史的角度来看,团圆文化的内涵可追溯至古代的“月圆人圆”传统。例如,在《诗经》中就提到“月明星稀”,描绘了月光洒满大地的情景,象征着人们心灵的圆满与和谐。通过对月亮的崇拜和对家族的关注,古人赋予了这个节日更深层次的文化意义。特别是在唐宋时期,月亮不仅是文学作品中频繁的意象,也成为了人们在节日里寄托思乡之情、团圆之愿的重要媒介。

传统习俗:饮食与活动的丰富表现

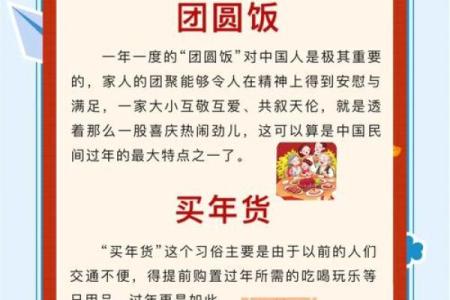

每年的中秋节,家家户户都会举行丰盛的团圆宴,月饼作为代表性食品,早已成为节日不可或缺的一部分。月饼的圆形象征着团圆和圆满,而其丰富的馅料更是表达了人们对生活美满、丰收的期许。在传统习俗中,家人围坐一桌,品尝月饼的同时,也会分享彼此的故事和心情,增进情感的交流。

除了月饼,灯笼、赏月等活动也是中秋节的重要组成部分。在古代,宫廷中的赏月活动极为隆重,诗人们常在月光下吟咏,形成了一种独特的文化氛围。在民间,儿童们提着五彩斑斓的灯笼,唱着歌谣,寓意着对未来美好生活的期待。今天,赏月和挂灯笼等传统活动依然被广泛传承。

历史案例:月亮与家族的深厚渊源

回顾历史,月亮与家族团圆的关系可以通过两个历史案例得到充分体现。第一个案例来源于唐代的“中秋夜会”,在这一天,唐代皇帝会举行盛大的月宴,以月亮为象征,表达国泰民安的愿景。同时,这也是一次皇帝与民众之间的心灵互动,皇帝邀请朝臣和百姓共同赏月,体现了传统文化中“天人合一”的思想。

第二个历史案例可以追溯到宋代的“月下诗会”。那时,文人雅士们在中秋之夜聚集在一起,吟咏诗词,借月亮寄托他们的思乡之情和对家国的热爱。这样的活动不仅是文人情感的寄托,也是对团圆文化的一种艺术化表达。

守护传统,传递温情

尽管时代变迁,现代的中秋节依然保留着许多传统习俗。现代人可能不再像古人那样频繁进行诗会或大规模的月宴,但团圆的意义依然深刻。今天的中秋节,依旧是家人团聚的时刻。无论是通过现代通讯工具与远方的亲人分享节日祝福,还是通过实际的家庭聚餐和聚会,人们依然在这个节日里找到属于自己的温情和安慰。随着社会的进步,月饼的种类和形式也愈加多样,成为了连接家庭和社会关系的纽带。

中秋节作为一个跨越千年的节日,它不仅传承了天文现象的美丽,也不断融合着家族文化的深厚情感。从古至今,月亮见证着人们的团圆与思念,而这一切的文化内涵,也在每一年的月圆之夜得到了再次传承和升华。

起名大全

最近更新

- 如何通过八字命理打破命运的束缚?杭州纵火案启示录

- 想给金姓宝宝起有含义的名字,男孩名字怎么选?

- 合婚与命运:能改运吗?八字解析助你走向幸福

- 如何通过郑容和的命理破解命运暗藏玄机

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)装修合良辰吗? 装修新房吉日宜忌查询

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)开业是良辰吉时吗? 开业是好日子吗?

- 信字五行属什么?女孩用信字取名的寓意与禁忌

- 2025年07月22日(农历六月廿八)结婚吉利吗? 办喜事吉日指南

- 2025年07月22日(农历六月廿八)是否属于结婚吉日? 今日办婚礼适合吗?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)结婚日子有没有选对? 今日办婚礼行吗?

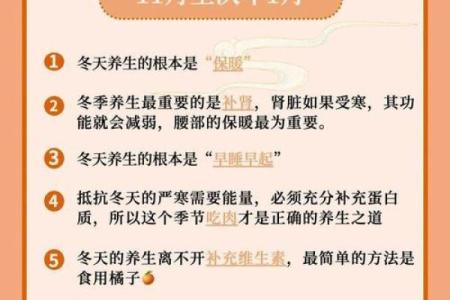

- 双气与养生:冬季养护身体的最佳时机

- 2025年08月06日提车合适吗 买新车能行吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气