农耕社会中的节日文化与传统

在中国传统文化中,节日是一个充满深厚寓意的时刻,承载着丰富的历史记忆与社会功能。农耕社会的节日文化不仅与自然变化紧密相连,还与农业生产的周期密切相关。每一节日的庆祝活动都蕴藏着祖先的智慧与对天地自然的尊重,同时也体现了人们对农耕生活的依赖和对生命力的祈求。

节令与天文的紧密联系

在农耕社会,节日的设定往往与天文现象和农作物的生长周期密切相关。古人通过对天象的观察,制定了符合农时的节令,并结合农事安排,形成了具有象征意义的传统节日。

例如,二十四节气是古代中国农耕社会的重要时间划分,它直接影响到农业生产和节日的安排。春节就是源自古代的农历新年,它标志着冬去春来,象征着新的农耕周期的开始。春节的日期通常在冬至后的第一个新月,这与古人对太阳和月亮周期的观察密不可分。春节期间,人们会举行祭祖、驱邪、祈丰收等活动,旨在祈求新的一年五谷丰登,国泰民安。

传统习俗中的饮食与活动

在农耕社会中,节日不仅仅是时间的标志,更是人们共同庆祝丰收和展望未来的机会。每个节日都有其特定的饮食习俗和活动,体现着人们对自然力量的敬畏和对团聚的重视。

春节的传统饮食,最具代表性的便是“年夜饭”。这顿饭通常由多道菜肴组成,其中必不可少的是鱼,因为“鱼”与“余”谐音,寓意着每年都有剩余,生活富足。此外,饺子也是春节必备的食物,象征着辞旧迎新,饺子的形状像元宝,代表着财富和吉祥。

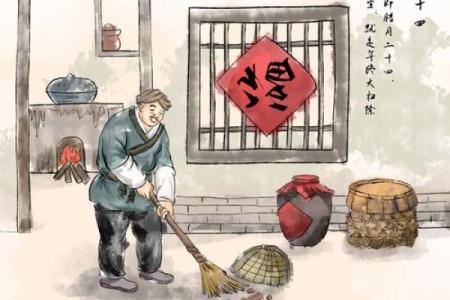

除了饮食,春节的活动也极为丰富。祭祖是春节期间最重要的活动之一,家家户户都会进行祭拜,感谢祖先的庇佑,祈求家族的安康和繁荣。而舞龙舞狮、放鞭炮等活动,则充满了对邪气的驱除和新的一年好运的祈愿。这些传统活动不仅仅是庆祝的形式,它们象征着人们与自然、与先祖的连接,体现了人与人、人与自然之间的和谐关系。

历史中的两个经典案例

在中国历史上,许多节日都有着鲜明的历史背景和深刻的文化意义。例如,中秋节的起源与农耕社会的农业祭祀活动息息相关。根据《礼记·月令》记载,中秋节最初源于古人对秋天丰收的庆祝。月圆之夜,人们祭月以求得丰收和家庭和睦。与此同时,中秋节的月饼也是象征团圆的食物,体现了对家人团聚的重视。

再比如,端午节则有着更为深厚的文化渊源。端午节最初是为了纪念屈原的忠诚与爱国精神,而节日期间的龙舟竞渡和食用粽子,也与农耕社会的水域文化和农业祭祀息息相关。根据《楚辞·离骚》中的描述,屈原的忠诚让人们在每年的五月初五日举行祭祀,以示对他的怀念与敬仰。龙舟竞渡的活动,不仅是对屈原的纪念,也是古代人们借水神祈求丰收的仪式之一。

现代的传承与变革

随着社会的发展,传统节日的形式和内容发生了一些变化,但其核心的文化内涵依然深刻影响着现代社会。春节作为中国最重要的节日之一,依然保留着很多传统习俗,但现代社会对春节的庆祝方式也呈现多样化。如今,许多人选择在外地工作或生活,春节成为了许多人的“归乡日”,人们通过高铁、飞机等交通工具回到家中与家人团聚,体现了对家庭和团圆的重视。

现代的春节,虽然少了些许传统的祭祖仪式,但通过电视春晚、网络红包、跨年活动等形式,仍然充满了欢乐与热闹。尤其是随着数字技术的发展,春节的祝福方式和庆祝形式变得更加丰富,网络文化也成为了现代节日的重要组成部分。

农耕社会中的节日文化,是对自然规律的敬畏和对生命的礼赞,它随着时间的推移逐渐演变,成为今日社会中不可或缺的文化基因。

起名大全

最近更新

- 从农耕到文化传承:探索八月的节庆与风俗

- 2025年08月03日(农历闰六月初十)搬家是否合时宜? 搬家入伙算不算好日子?

- 男孩用戈字如何取名?五行相生的50个优质案例

- 熊姓聪慧灵秀的女宝宝名字,这些组合超有韵味

- 2025年08月20日装修日子合黄道没? 装修开工行不行?

- 反而更强!如何利用八字改变不利命运

- 2025年07月22日(农历六月廿八)是否是结婚吉日 今日办喜事算不算好日子?

- 男孩用弥字如何搭配?五行相生的高分名字方案

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)装修符不符合黄道吉日 装潢房子合适吗?

- 2025年07月22日乔迁符不符合黄道吉日 今日乔迁新居适合吗?

- 姓费清新灵动的男宝宝名字,如何取才显气质?

- 农耕社会中的节日文化与传统

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气