桃花节如何影响中国传统文化与民俗传承

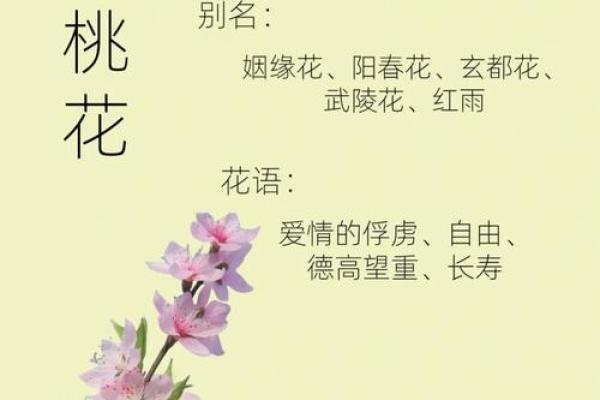

桃花在中国文化中有着深厚的历史渊源,尤其是在春天来临之际,桃花节成为了人们重要的民间节日之一。桃花节不仅仅是一个庆祝春天和花开的节日,它还蕴含着丰富的文化内涵,展现了农耕文化与天文观念的紧密联系,并通过多样的民俗活动延续了几千年的传统。

桃花节的起源:农耕与天文的结合

桃花节的起源可以追溯到中国古代的农耕社会。在春天,桃花绽放,意味着气候回暖,万物复苏,这对农民而言具有重要的象征意义。古代人通过观察天文现象和自然节令的变化,了解季节的更替。桃花的盛开通常出现在二十四节气中的“春分”前后,春分是二十四节气中标志着昼夜平衡的重要节令,桃花的开放则象征着新一年的农业生产的开始。因此,桃花节成为了与春耕息息相关的重要节日。

此外,桃花在中国古代还与吉祥、幸福、长寿等观念联系在一起。在一些古籍中,桃花不仅是春天的象征,更被认为具有避邪和祈福的功能。这些文化元素进一步深化了桃花节的意义,使其成为人们重要的节庆之一。

传统习俗:饮食与活动的多样性

桃花节的传统习俗丰富多彩,展现了中国人民对自然、对生活的深刻理解。首先,桃花节期间的饮食习俗与季节变化密切相关。传统上,桃花节期间人们会吃一些象征吉祥的食物。例如,桃花饼、桃花酒等食品是节日期间常见的美味。桃花饼采用桃花的花瓣制作,不仅口感独特,更具有象征意义,寓意着人们对幸福生活的追求。而桃花酒,则被认为有助于驱邪避灾,保健康安。

除了饮食,桃花节期间的民间活动也非常丰富,最具代表性的是“踏春”活动。人们在节日期间举行游春活动,去郊外踏青赏花,感受春天的气息。这一习俗源远流长,早在《诗经》中就有“桃花灼灼,春风拂面”的诗句描绘春天踏青的情景。人们通过亲近大自然,表达对生机勃勃的春天的热爱,也寄托着对未来美好生活的祝愿。

典籍中的桃花节:文化与信仰的传承

在中国古代的经典文献中,桃花常常出现在诗词、小说和民间故事中,桃花节也成为文化传承的重要载体。《红楼梦》中,贾宝玉和林黛玉在桃花树下的情景,至今仍被广泛传颂,象征着爱情、诗意和命运的交织。在这些文学作品中,桃花不仅仅是自然景观的描写,它也承载了深厚的文化符号,反映了中国古人对自然、人生以及社会的独特理解。

桃花在古代的信仰中也占据重要地位。道教中认为,桃花是长生不老的象征,很多道观都会在春季举行祭桃花的仪式,以祈求长寿与安康。而民间则流传着许多与桃花相关的故事和传说,如桃花源记等,表达了人们对理想生活的向往,寓意着人与自然的和谐共生。

桃花节的传承与现代变迁

随着社会的发展,桃花节的庆祝形式和活动内容不断丰富与创新,但其核心的文化内涵始终未变。现代人们在桃花节期间,不仅会参加传统的踏春和饮食活动,还会举办各类文化活动,如桃花摄影展、桃花音乐会等。这些活动将传统与现代相结合,使得桃花节在新时代依然焕发出强大的生命力。

桃花节的传承不仅仅体现在形式上的延续,更体现在精神文化的传递上。它不仅是对春天的庆祝,更是对中国传统文化的尊重与继承。桃花节作为一个具有丰富文化背景和民俗传统的节日,通过一代代人的参与和传递,已经成为了中国文化中不可或缺的一部分,深刻影响了人们对季节变换、人生哲理以及人际关系的理解。

通过对桃花节的探讨,我们可以看到,传统节日不仅仅是一个简单的庆祝活动,更是文化与民俗的活化石。它在岁月的流转中,不断传承和创新,成为中华文化不可或缺的组成部分。

起名大全

最近更新

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)装修是否是黄道吉日 装修动工合适吗?

- 误区与真相:丁亮命理教材揭示你命运密码背后的隐秘力量

- 十一月节气:深秋的农耕节令与丰收的文化意义

- 八字命理颠覆常规:如何用命运密码,逆转人生运势

- 2025年07月24日动土合良辰吗? 今日动土修造好吗

- 解析合婚看什么?生辰八字助你找到真爱

- 桃花节如何影响中国传统文化与民俗传承

- 女孩用文字的寓意:从诗词歌赋看文学美感延伸

- 2025年08月16日是否符合订婚吉日? 今天定下亲事是好日子吗?

- 2025年08月03日(农历闰六月初十)搬家有问题吗? 今日乔迁新房行吗?

- 2025年07月22日结婚合不合适? 办喜事是否合适宜?

- 笔画中隐藏的命运密码,改变它反而能迎接更多机遇

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气