仡佬族的节日与五行养生理论的结合

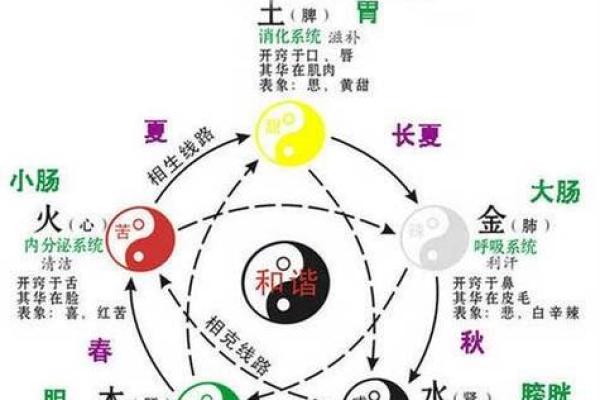

仡佬族作为中国的一个少数民族,具有独特的文化传统和丰富的节日习俗。这些习俗与自然界的变化、季节的更替、以及五行养生理论有着深刻的联系。五行理论起源于中国古代的哲学思想,认为宇宙万物的运行是由木、火、土、金、水五种元素相生相克的关系所决定的。仡佬族的节日文化,结合了这些自然法则,通过各类饮食、活动和习俗,体现了与五行养生理论的契合。

仡佬族节日的起源与五行的关系

仡佬族的节日多源于农耕文化与天文观察。农业是仡佬族生活的基石,因此许多节日与季节变换、天象变化密切相关。例如,仡佬族的“春耕节”就与五行中的“木”元素紧密相连,木代表着春天,象征着生长与复苏。春耕节是仡佬族庆祝农耕开始的时刻,通过祭祀自然神灵、举行丰收祈愿等活动来祈求一年的丰收。这一节日不仅仅是与农耕活动相关,它还与五行理论中的木元素相应,意味着新的生长季节的开始,也反映了仡佬族对自然规律的尊重与理解。

同样,仡佬族的“冬至节”则紧密结合了五行中的“水”元素。水在五行中代表着寒冷与收缩,冬至节是庆祝寒冬的来临,并开始为接下来的春季做准备。仡佬族会举行各种祭祀活动,感谢自然界的馈赠,并通过一些具有温补性质的食物来调节身体状态,保持与五行中的水元素的和谐。

传统习俗与饮食活动

仡佬族的节日习俗中,饮食和活动内容体现了五行养生的精髓。每个节日的饮食选择都有特定的五行含义,帮助人们在不同季节与自然元素相互协调。例如,在春耕节,仡佬族会食用一些具有“木”属性的食物,如豆类和绿色蔬菜,这些食物能够促进肝脏的解毒和新陈代谢,从而适应春天的生长周期。在夏季,仡佬族习惯吃一些清凉的食物,帮助调节体内的“火”元素,防止过热造成身体不适。

此外,仡佬族的节日活动往往也是根据五行理论来设计的。例如,在冬至节,除了食用补水的食物,还会举行一些增强体内阳气的活动,如跳舞和唱歌等,这些活动有助于调节“水”与“火”的平衡,增强身体免疫力。

历史案例与五行养生的结合

在古代文献中,有很多关于五行理论与节日习俗结合的记载。以《黄帝内经》为例,这本经典医学著作详细描述了五行与人体健康的关系,尤其是与季节变化的对应。书中提到,春季要养肝,夏季要养心,秋季要养肺,冬季要养肾。仡佬族的节日,正是遵循了这一理论,通过合适的节令活动来平衡人体五行,达到健康养生的效果。

另一个历史案例出现在唐代的《大元大一统志》中,这本书中提到,仡佬族的冬至节不仅是祭天的日子,还包含了丰富的饮食与养生活动,符合古人关于五行养生的理解。书中记载了仡佬族通过食疗与节令活动来调节五行的平衡,这在当时不仅是一种文化习惯,也是一种健康实践。

现代传承与五行养生的结合

在现代,仡佬族的节日与五行养生理论的结合依然得到了很好的传承与发展。随着人们对健康的关注逐渐增加,仡佬族的传统习俗逐渐融入现代生活。很多年轻人开始关注节令饮食与养生,特别是在春秋季节,仡佬族的节庆饮食和养生活动受到更多的重视。例如,现代的仡佬族在春耕节时,除了祭祀和祈求丰收,还会举办讲座或健康咨询活动,教授人们如何通过食疗和运动来保持五行的平衡。这些活动不仅仅是文化的传承,也使得五行养生理论得到了现代社会的认可和应用。

通过这些节日与活动的传承与创新,仡佬族的文化与五行养生理论的结合,依然在现代社会中发挥着重要作用,不仅维系了民族的文化,也为人们提供了健康的生活方式。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气