中秋月圆,天文与节日文化的诗意交响

中秋的夜空总是弯月高悬,明亮的月光洒满大地。这个时节,月亮不仅是大自然的奇迹,也是人们心中承载着诗意与思念的符号。自古以来,月亮在中国的文化中占有极为重要的地位,它是农耕时代与天文观测的产物,也深深融入了人们的节日习俗中。中秋节作为中国传统节日,承载着天文、历史与文化的交汇,呈现出一幅丰富的文化画卷。

起源:天文与农耕的结合

中秋节的起源可以追溯到古代农耕社会与天文学的紧密联系。农业社会的生产活动离不开天文知识的指导,尤其是月亮的周期性变化对于农田管理至关重要。在这一背景下,古人依据月亮的圆缺变化来确定节令。中秋节最初源于“月夕”,古人通过对月亮变化的观察,明确了每年农历八月十五日是收获季节的一个重要节点,正是这一天,月亮最为圆满,象征着丰收与团圆。

除了农业生产,天文学的成就也对中秋节的形成起到了促进作用。唐代的天文学家曾提出“月满则盈,月缺则亏”的观点,这一理论为后来的人们赋予了月亮圆缺与人生周期的哲学意义。月亮的圆满与缺失,不仅象征着自然的规律,也象征着人们的生活起伏与亲情离合。因此,中秋节逐渐从单纯的天文现象祭祀演变为一种祭月、赏月、团圆的文化节日。

传统习俗:饮食与活动的文化底蕴

中秋节最具代表性的传统习俗之一便是吃月饼和赏月。月饼作为中秋节的标志性食品,不仅是一种美味的佳肴,更承载着深厚的文化寓意。月饼的圆形象征着家庭的团圆与完整,皮内的丰富馅料也象征着人们的美好祝愿。在明清时期,月饼不仅是节日的必备食品,也成为了寄托思乡之情与传递祝福的载体。尤其是在唐朝以后,月饼逐渐成为中秋节不可或缺的传统食品,并且随着社会的发展,月饼的馅料与制作方法也不断丰富。

此外,赏月是中秋节另一项重要的传统活动。在这个夜晚,亲朋好友聚集在一起,抬头仰望圆月,品茶聊天,享受着彼此的陪伴与月光的洗礼。古人常在中秋夜举行月亮祭祀仪式,表达对月亮的敬畏与祈求丰收。在《礼记》中就提到,古人认为月亮是阴阳二气交融的象征,通过祭月可以表达对天地神灵的敬仰。如今,赏月活动已经从古人的祭祀演变成了家庭团聚和朋友相聚的温馨时刻,成为了节日文化的一个重要组成部分。

历史案例:唐朝与宋代的中秋文化

在唐代,中秋节作为一个重要的民间节日开始获得广泛的认同。唐代诗人白居易在《长恨歌》中曾提到“月上重山暮,空山鸟语断”。这表明了月亮在唐代人们生活中的重要性。唐代的中秋节更多地强调月亮与人情的结合,不仅仅是农业的象征,也有了人们的诗意寄托。白居易等诗人的诗句使得中秋节成为了诗意盎然的文化节日。

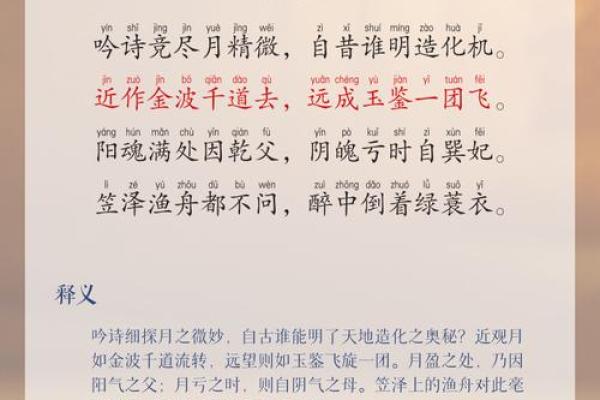

宋代则是中秋节文化的另一个高峰期。宋代不仅继承了唐代的传统,更在中秋节的习俗上进行了创新。宋代的中秋节活动更加丰富,除了赏月和吃月饼外,宋代人还开始创作大量的中秋诗词,这些诗词体现了对月亮的无限热爱与对亲情的深刻思考。宋代诗人苏轼的《水调歌头》更是为中秋节增添了许多浪漫色彩,诗中“明月几时有,把酒问青天”成为流传千古的经典。

从家庭团圆到社会共享

在现代社会,尽管城市化进程加快,但中秋节的传统依然得到了广泛的传承。家庭团圆仍然是这个节日的核心意义。无论身处何地,许多人都会选择在这个时候回家,与家人一同度过这一温馨的时刻。与此同时,现代人也通过各种形式庆祝这一节日,如社区的中秋晚会、文化活动等,进一步丰富了节日的内涵。

此外,现代的月饼也融入了更多创新元素。从传统的莲蓉、豆沙口味到如今的冰皮月饼、巧克力月饼等,不仅满足了人们口味的多样化,也展示了中秋节文化的现代化转型。在这个过程中,中秋节不仅仅是一个团圆的节日,更成为了弘扬中国传统文化的重要载体,吸引了越来越多国际友人参与其中,成为世界范围内共享的文化盛宴。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气