山东大雪节气:古老节令与养生智慧的完美结合

大雪节气是中国农历二十四节气中的重要一环,作为冬季的第二个节气,它不仅是气候变化的标志,也为人们提供了独特的养生智慧。大雪节气的到来,意味着寒冷的天气加剧,雪花纷飞,天地间一片银白。这一节气的形成,与中国古代农耕文化、天文学的精密观察有着紧密的联系,同时也带来了丰富的传统习俗,至今仍影响着人们的生活方式。

大雪节气的天文与农耕背景

大雪节气通常发生在每年的12月7日左右,标志着冬季天气最为寒冷的时期开始。根据天文历法,这一时刻太阳位于黄经255度,太阳光照射到地球的角度更为倾斜,北方地区的温度骤降,进入严冬阶段。对于农耕社会来说,大雪是寒冷与积雪的象征,农作物大多进入冬眠期,农民的主要任务转向准备过冬的物资。

从天文学的角度,大雪节气也体现了古人对天文现象的敏锐观察。通过对太阳运行轨迹的分析,古人不仅能预测气候变化,还能为农业活动提供依据。大雪节气的出现,预示着寒冷的天气将持续,人们需要做好防寒保暖的准备,以保证生产和生活的正常进行。

传统习俗与养生智慧

大雪节气除了在天文和农业上有重要意义外,丰富的传统习俗也为人们的生活增添了许多色彩。每到这个节气,饮食和活动成为人们关注的重点。传统上,大雪节气的饮食以滋补和增强体力为主,尤其注重温补,以应对寒冷天气对身体的挑战。

在饮食方面,北方地区尤其注重“补冬”习俗。传统的“补冬”食物多为高热量、高蛋白的食材,如羊肉、牛肉、鸡肉等,这些食物有助于增强体质,抵御严寒。很多地方还会食用炖品或火锅,这不仅提供了丰富的营养,还能通过热气帮助身体御寒。此外,民间还盛行喝“冬至汤”,这种汤一般由鸡、猪骨、枸杞等材料炖制而成,被认为有助于提升免疫力。

在活动方面,大雪节气也是冬季养生和防寒的好时机。传统的习俗包括在节气前后进行一些运动,如打太极、走雪地等,这些活动可以增强身体的抵抗力。同时,一些地区会举行祭祖活动,表达对先人的敬意,祈求来年风调雨顺,五谷丰登。

历史案例:王安石与《大元大一统志》

古代的养生理念和节气息息相关,王安石在《大元大一统志》中提到,冬季特别是大雪节气,是养阴补阳的关键时期。王安石在书中结合当时的气候与人们的生活方式,提倡冬季应注意饮食的调理,避免过于油腻,强调多吃温热食物,保持身体温暖。此外,他还在书中引用了大量关于节气的内容,提供了农耕生活中的实际指导,深刻影响了后世对大雪节气的理解和养生方法。

在都市中的大雪节气

随着时代的变迁,尽管现代人生活节奏加快,但大雪节气的养生智慧仍然被广泛传承和应用。在现代都市生活中,尽管我们不再依赖农耕,但节气的影响依旧存在。许多都市人会利用这一节气来进行健身、养生和调节饮食。例如,一些养生馆和餐厅会特别推出“大雪节气养生餐”,结合传统食材和现代营养学,为人们提供健康的饮食方案。

此外,随着健康理念的普及,越来越多的人开始注重通过饮食和运动来调节身体状态。在寒冷的冬季,适量的有氧运动和健身活动不仅能增强体质,还有助于改善血液循环,增强抗寒能力。与此同时,饮食上逐渐推崇“温补”的概念,许多健康食品和保健品也会在这个节气期间受到更多关注。

大雪节气的养生智慧跨越了时代与地域的界限,不仅在传统农耕社会中有着深刻的意义,今天也成为了人们健康生活的重要参考。无论是在古代还是现代,面对寒冷的冬季,保持温暖、增强体质、调整饮食与活动,始终是大雪节气传承下来的核心智慧。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

藏族火把节:了解这一传统节日背后的农耕智慧与文化传承

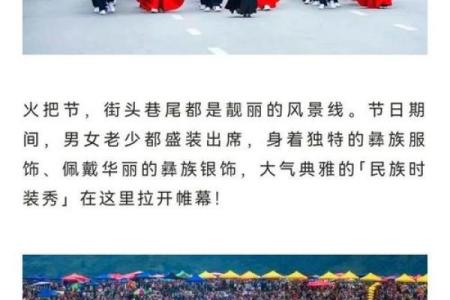

藏族火把节是一个历史悠久的传统节日,盛大庆典背后蕴藏着丰富的农耕智慧和深厚的文化传承。这一节日通常在每年农历六月二十四日庆祝,标志...

24节气 -

起名大全

最近更新

- 想给荀姓宝宝起文艺清新的名字,女孩名字求灵感

- 2025年08月25日(农历七月初三)是否是领证吉日 登记领证有没有问题?

- 2025年08月06日提车避凶了没? 今日买新车吉利吗?

- 2025年08月16日(农历闰六月廿三)订婚是好日子吗? 今日定下婚约吉利吗?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)结婚是好日子吗? 今日办喜事能算好日子吗

- 苗字取名女孩寓意:从字义看个人修养与品格象征

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证能算好日子吗? 登记结婚吉日指南

- 2025年08月03日(农历闰六月初十)搬家有问题吗? 适合乔迁搬家吗?

- 凌字男孩取名:属性属木的生长寓意与自然联结

- 五行格局解密:如何通过纳音调整命运走向

- 陶姓男孩别致的名字,灵韵十足的有哪些?

- 暗藏玄机:八字命理如何颠覆你的命运观

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气