重阳节的养生秘笈:如何在秋冬交替时保持健康

随着秋冬季节的交替,天气逐渐转凉,温差逐渐加大,很多人容易出现免疫力下降、身体不适等问题。在这种时节,养生显得尤为重要,尤其是对于中老年人来说,保持身体的健康和活力更是每年的必修课。重阳节作为一个传统节日,具有独特的养生意义,其养生方法与秋冬交替时的保健密切相关。

秋冬季节的养生与农耕文化的联系

秋冬交替的时节,是农耕文化中的重要节令。中国古代社会主要依赖农业生产,秋冬时节也是大自然进入休养生息阶段,收获后的休整期。因此,古人往往在这一时期进行适当的养生,以应对即将到来的寒冷冬季。重阳节所强调的养生,实际上是根据天地气候的变化而制定的一个健康守则,目的是帮助人们通过调整饮食、起居和运动,适应自然界的寒冷气候。

历史上,《黄帝内经》明确指出“秋冬养阴,春夏养阳”的理论,强调在秋冬季节要注重调养阴气,以增强身体对寒冷的抵抗力。重阳节的养生文化则结合了这一理论,通过食疗和适当的活动帮助人们增加体内的阳气,从而提高免疫力,预防寒冷天气中的各类疾病。

重阳节的传统习俗:饮食与活动

在传统的重阳节习俗中,有很多养生方法,饮食和活动是最为核心的部分。首先,重阳节有“登高”和“饮菊花酒”的习惯,这些活动不仅是节日庆祝的方式,更与健康息息相关。

登高是为了增强身体的耐力和抵抗力,寓意着通过“登高望远”提升身体的免疫力,避免秋冬季节的寒冷对健康的影响。根据《本草纲目》记载,菊花具有清热解毒、养肝明目的效果,常饮菊花茶或菊花酒有助于清肺润喉,预防秋冬干燥气候下的呼吸系统疾病。

饮食方面,重阳节的传统食品如重阳糕,材料大多以五谷杂粮为主,有助于补充人体的能量,同时也能增强体力和抵抗力。此外,菊花、枸杞等养生食材也常出现在重阳节的饮食中,有助于疏通经络、增强免疫力。

历史案例:重阳节的养生智慧

1. 唐代重阳节养生实践

唐代时期,重阳节作为重要节日,历代文人都会举行登高、饮酒、赋诗等活动,同时在这一天,许多人还会根据季节变化调整饮食和作息。唐代诗人王维在其《九月九日忆山东兄弟》中写到:“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”这种表述正是在描写秋冬交替时节的自然景象,同时也是对节令养生的一种反映。唐朝时期的重阳节,特别注重通过与大自然的互动来保持身心健康。

2. 明清时期的养生文化传承

在明清时期,重阳节养生逐渐成为社会风尚,不仅仅是老百姓,许多官员和文人也通过这一节日调整自身的生活节奏,养精蓄锐。例如,《清明上河图》中的许多人物,都会在秋冬之交参加登高和食菊花等养生活动。这一时期,重阳节的养生方式不仅仅局限于食疗,更开始注重精神层面的调养,提升心理健康。

重阳节与现代养生

在现代,随着社会的变迁和生活方式的改变,重阳节的养生习俗依旧得到继承并发展出新的形式。如今,重阳节不仅是一个节庆日,它更成为了全民健康意识的一个重要契机。许多地方政府和养生机构会在这一时节开展健康讲座、养生活动等,普及秋冬季节的保健知识。

例如,现在很多人开始重视“秋冬养生”,在这段时间通过调节饮食、增强锻炼来增强体质。同时,现代人也会根据中医的“阴阳五行”理论,在重阳节时调整作息和饮食,保持身体的阴阳平衡,避免因季节变化而引发的各种健康问题。

通过这一系列的养生方法,我们不仅能够应对秋冬交替时节的寒冷,还能更好地提高身体的抵抗力,保持身心的健康和活力。重阳节的养生智慧,至今仍在影响着我们每个人的健康生活。

-

藏族火把节:了解这一传统节日背后的农耕智慧与文化传承

藏族火把节是一个历史悠久的传统节日,盛大庆典背后蕴藏着丰富的农耕智慧和深厚的文化传承。这一节日通常在每年农历六月二十四日庆祝,标志...

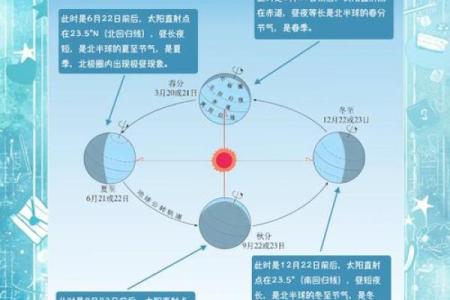

24节气 -

-

-

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 2025年08月06日提车算不算好日子? 提新车吉日指南

- 殷姓女孩取蕙质兰心的名字,有什么潇洒飘逸的?

- 藏族火把节:了解这一传统节日背后的农耕智慧与文化传承

- 2025年08月03日搬家是上上吉时吗? 今天搬家入伙怎么样?

- 2025年07月22日乔迁避凶了没? 乔迁入宅适合吗?

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)装修是否是黄道吉日 今天装修开工行不行

- 生辰八字如何影响婚姻?解析合婚时的命理注意事项

- 2025年07月22日结婚适合吗? 今日办喜事算不算好日子?

- 重阳节的养生秘笈:如何在秋冬交替时保持健康

- 2025年08月03日搬家合良辰吉时吗? 乔迁新房合不合适?

- 星座运势暗藏玄机,今天你是否正走在误区里?

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土避凶了没? 建筑房屋合适吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气