节气变化对作物生长的影响与农事安排

二十四节气自古以来便是农业生产中的重要依据,影响着农作物的生长周期与农事活动的安排。节气的变化不仅反映了自然界的气候变化,也深深植根于中国的农耕文化中,成为农民在生产过程中行事的指南。节气与农事的结合,展现了天文与自然界的精妙联系,并为后世农业发展留下了宝贵的经验。

节气与农耕起源

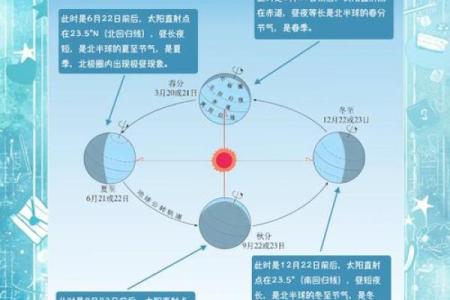

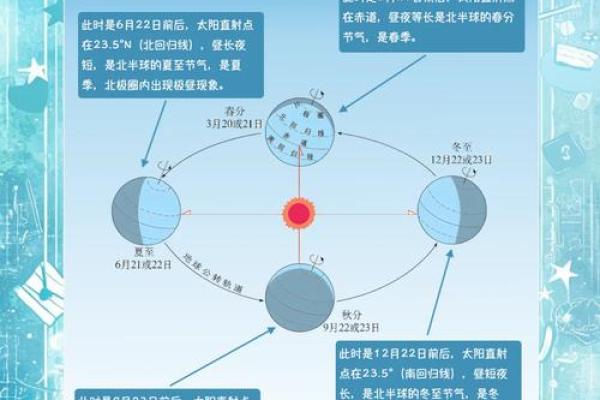

节气的设立最初源于古代天文观察与对气候规律的总结。二十四节气的划分反映了太阳在黄道上的位置变化,这与地球的公转轨迹紧密相关。春分、秋分、冬至、夏至等节气反映了昼夜长度的变化,而其他节气则与温度、降水等气候特征直接关联。农民依赖这些节气来判断播种、耕作、收获等关键时点,确保作物能在最佳环境下生长。

在古代农耕社会,人们通过观测天象与气候变化,逐渐形成了与节气紧密相连的生产习惯。例如,立春时节,气温逐渐回升,农民便开始播种春季作物,如小麦、油菜等。随着节气的变化,作物的需求也会发生相应的调整,既要顺应季节,也要依据气候特征安排农事。

节气与传统习俗

在中国传统中,节气不仅是农业生产的指南,也渗透到饮食与民俗活动中。每个节气都有对应的传统习俗,旨在调节人体与自然界的关系,并保持健康。例如,冬至节气时,人们常吃饺子以驱寒保暖;而夏至时,食物则以清凉为主,如西瓜、绿豆汤等,帮助人体应对炎热的天气。这些饮食习惯与节气变化相呼应,反映了人们通过食物调整身体状态的智慧。

同时,节气还与一些农事活动密切相关。例如,春耕、秋收是与节气息息相关的重要活动。春分和秋分前后,气温逐渐稳定,适宜播种与收割。节气不仅影响作物生长的周期,也影响到农村的各类民间活动,如祭天、祈丰等,这些活动与农作物的生长息息相关,体现了人类对于自然规律的敬畏与遵循。

历史案例:南宋的农业智慧

南宋时期,农业技术和管理得到了显著提升,尤其是在节气管理上表现得尤为突出。《梦梁录》一书中记载了当时人们如何根据节气变化安排农事生产,并通过观察季节的变化进行农作物的种植与收获。南宋的农民不仅根据节气来安排农事,还通过监测气象变化来调整种植策略。比如,春季气温回升时,农民会根据立春后的暖气候及时播种。而在秋季,农民则会通过秋分后的降温节气决定何时收割稻谷、豆类等作物,以避免气温过低影响作物的质量和产量。

历史案例:清朝的农事节令

清朝时期,政府在农田水利、农事节令方面开展了大量的工作。清代的农田管理体系中,节气不仅仅是指引农业生产的重要参考,还是社会治理的一部分。例如,在《大清一统志》中有对各地节令的详细记载,提出了根据节气安排水利工程、播种时间等。清代人们特别重视在节气变化期间进行适时的耕种与灌溉,在确保作物生长的同时,也能有效利用自然资源。这一制度在当时促进了农业的高效生产,并且极大地提高了粮食产量。

节气与生态农业

进入现代,随着科技的进步和农业的现代化,节气对农事安排的影响依旧不可忽视。现代生态农业越来越强调顺应自然、节约资源与可持续发展。在一些农村地区,仍然有农民依据传统节气安排作物的种植与收获。与此同时,现代农业借助大数据与气象预测技术,更加精准地把握节气的变化,对作物生长的影响进行更为科学的管理。

例如,现在一些有机农场和生态农业合作社会根据节气的变化进行作物的轮作、间作等安排,以减少土壤消耗并提高作物的产量。这种结合现代技术与传统节气智慧的农业模式,不仅符合可持续发展的要求,也帮助农民更好地应对气候变化对农业生产的挑战。

节气作为中国传统文化的重要组成部分,与农业生产和社会生活息息相关。无论是历史的传承,还是现代的创新,节气变化始终是引导农业生产和人们生活的关键因素,展现了人与自然和谐共生的智慧。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气