的节气与天文现象解析

春天的脚步悄然而至,随着季节的更替,古人通过观察自然现象,形成了以节气为基础的农事安排。每个节气不仅是自然的标志,更是文化与习俗的载体,蕴含着丰富的天文与农耕智慧。

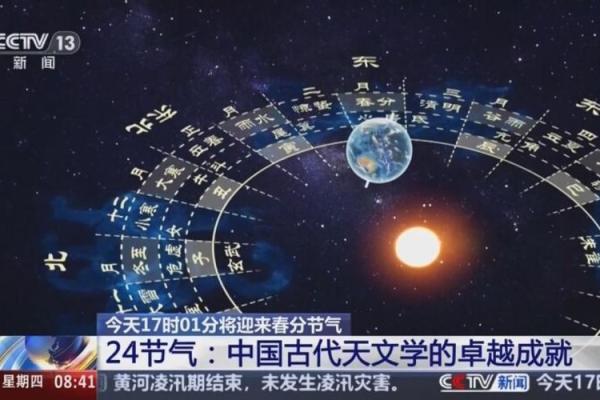

节气与天文的起源

节气的起源与天文现象密切相关,尤其是与太阳的运动轨迹及地球的倾斜角度密切联系。在中国古代,天文历法被赋予了重要的农业指导意义。节气系统的形成,最初源于古人对太阳及月亮运动规律的观察,尤其是太阳在黄道带的移动所产生的季节变化,这些变化直接影响到农业生产的时机。二十四节气的设立,不仅仅是对自然现象的记载,也体现了古人根据天文规律进行农业活动安排的智慧。

通过对太阳回归年运动的计算,古代人将一年分为24个节气,每个节气大约15天,恰巧对应着不同的气候变化与农业活动周期。例如,春分和秋分这两个节气,是太阳直射赤道,白昼与黑夜几乎相等的重要时刻,标志着季节的转换,而这些自然变化直接影响到农耕的节奏。

传统习俗:饮食与活动的结合

随着节气的演变,许多传统习俗也逐渐形成,这些习俗往往与饮食、活动紧密相关,体现了天文与农耕文化的结合。比如在“立春”这一节气,农民通常会举行“迎春”的活动,祈求新一年的丰收。立春习俗中有“打春牛”的活动,象征着对耕作的准备与祝福。人们还会吃春饼、春卷,寓意着新的一年丰盈与圆满。

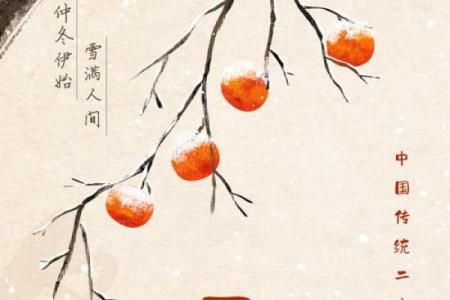

另外,冬至节气也有许多传统习俗。古人认为,冬至是阳气开始回升的重要时刻,意味着一年的寒冷最为严酷的时期已经过去,阳光即将回归。冬至这一天,北方地区人们有吃饺子的习惯,而南方地区则更倾向于吃汤圆。饺子的形状像耳朵,寓意着祈求来年平安无事,而汤圆则代表团团圆圆,象征着家庭的和谐与幸福。

古代《周礼》中的节气观念

《周礼》是中国古代一部重要的经典文献,其中对节气的记载可追溯至周朝。书中明确提到,“春分”与“秋分”作为两个标志性节气的出现,不仅仅是天文现象的记载,也在很大程度上指导了农业活动。《周礼》详细描述了节气与农事的关系,春分时节,农民应该开始播种,秋分时节则是收获的时机。此外,书中还强调了“节令”对于社会管理与政治稳定的影响,节气的变化直接关联到国家的农田政策与经济生产。

唐代《农书》中的节气与农业

唐代的《农书》是另一部具有代表性的农业经典,其内容包括了大量关于节气的内容。书中不仅描述了二十四节气的天文现象,还将其与农耕周期联系起来。例如,在“谷雨”节气,书中提到此时气候温暖湿润,适宜播种早稻和其他作物,唐代的农民根据这一节气安排生产,确保粮食的丰收。这些详细的农业记录表明,古人对节气的认识不仅仅停留在天文层面,更渗透到社会生活的方方面面,尤其是在农事的规划和执行中起到了至关重要的作用。

节气与当代生活的结合

随着现代社会的进步,节气的传统习俗虽有所淡化,但它们依然在一些地区得到了传承。现代社会中,许多年轻人通过网络和媒体了解节气的含义,并参与到节气活动中。例如,“冬至吃饺子”这一传统习俗在现代城市中被许多人沿袭。尤其在大城市的社区,节气活动成为了增进邻里感情的纽带。在一些学校和企事业单位,也常会组织节气相关的讲座和文化活动,旨在弘扬传统文化,促进节气与现代生活的结合。

节气的现代传承,不仅仅是对农耕文化的延续,也是对自然与人类和谐共生理念的体现。在快节奏的现代生活中,节气提醒着我们与自然保持连接,提醒我们珍惜四季变化带来的每一分美好与机会。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

藏族火把节:了解这一传统节日背后的农耕智慧与文化传承

藏族火把节是一个历史悠久的传统节日,盛大庆典背后蕴藏着丰富的农耕智慧和深厚的文化传承。这一节日通常在每年农历六月二十四日庆祝,标志...

24节气 -

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气