从天文角度看正月初一的象征意义

正月初一,是中华文化中最重要的节日之一,标志着农历新年的开始。它不仅是一个迎接新春、祈愿未来的传统节日,也在天文和农耕文化中有着深刻的象征意义。从天文角度看,正月初一不仅是月亮的“新月”,更与太阳和地球的关系密切相关,承载着古人对于天地变化的智慧与感悟。

天文学与农耕文化的起源

古代中国的农耕社会,时间的计算往往依赖天文现象。正月初一的设定与“新月”有直接关系。农历是根据月亮的周期变化来制定的,每月的第一天,即是新月的出现之时。新月是月亮与太阳的合朔点,意味着阴历的一个新的周期开始,象征着从“黑暗”到“光明”的转变。农耕社会依赖这个周期来安排播种和收获,因此,正月初一成为了农民重新启程、希望和生机的象征。

此外,农历年初的设定和地球、太阳、月亮的位置也密切相关。古代人通过观察天象,发现每年的正月初一,太阳逐渐回归冬至后的强盛状态,白天的时间开始逐渐延长,意味着大自然正在迎来新的生机。因此,正月初一也寓意着万物复苏,天地的气息焕发。

历史案例:汉代的“迎春”与饮食习俗

在汉代,正月初一是“迎春”的重要日子。这个时期的中国人特别注重对天文变化的尊重和庆祝。古籍《淮南子》记载,汉朝人民通过拜祭太阳,迎接春天的到来,体现了人类对于自然规律的崇敬。在这一天,人们会举行各种祭祀活动,尤其是祭天和祭祖,以表达对天命的感恩,同时也是希望未来一年能够得到神明的保佑。

同时,饮食习俗在这一天也有着特殊的意义。正月初一的早晨,人们通常会食用“团圆饭”,传统上这顿饭的食物有着祈愿吉祥的含义,特别是饺子、年糕等食物,象征着团聚、富贵与长寿。正月初一的早餐也是家族团聚的重要时刻,通过丰盛的食物和亲人团聚,表达了人们对未来幸福安康的期许。

历史案例:唐代的天文观察与节庆活动

唐代的天文学成就十分突出,正月初一作为“新年”的开始,更是与天文学观测密切相关。唐代文人如杜牧在《秋夕》中提到“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤”,反映出唐代人对天象的细腻观察。正月初一这个特殊的日子,不仅是民间的庆祝节日,更是宫廷和学者之间进行天文观测的重要时刻。天文仪器的使用和观测的精准度提升,促使了“岁星”与“日月”合朔的研究,为之后的节令安排和节庆活动提供了科学依据。

在唐代,正月初一的节庆活动还包括盛大的舞龙舞狮表演和放鞭炮,这些活动与天文的象征意义相结合,代表着驱除邪气,迎接光明与新生。天文学的影响使得这一天的节庆活动不仅有了历史传承,也承载了更为深远的象征意义,成为了万物复苏与人们希望的象征。

天文与文化的融合

到了现代,正月初一依然保持着其深厚的天文文化底蕴。在现代社会,虽然人们对天文的理解不再仅仅依赖传统的农耕观测,但正月初一作为一个重要的节日,仍然是天文意义的重要体现。尤其在城市里,随着科技的发展,人们对天文的认识有了更深刻的理解。许多地方仍然会在这一天举行“天文文化节”,举办观星活动,邀请天文专家讲解太阳、月亮、星辰等天文现象,让现代人能够感受到传统节日中的天文智慧。

此外,现代的家庭也延续着正月初一的传统习俗,尤其是在饮食方面。虽然食物的种类可能有所变化,但团圆饭、饺子、年糕等象征性食物依然是家庭聚会时不可或缺的一部分。正月初一不再仅仅是一个节庆日,它还成为了对传统文化的继承和传扬。

正月初一,不仅仅是一个节日的开始,它还是人与自然、天文和传统文化之间深刻联系的体现。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

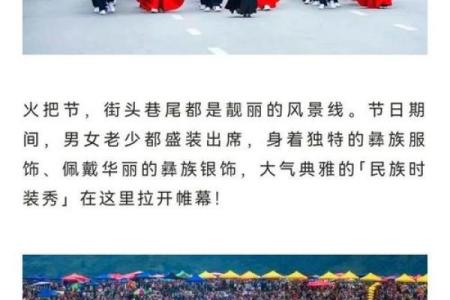

藏族火把节:了解这一传统节日背后的农耕智慧与文化传承

藏族火把节是一个历史悠久的传统节日,盛大庆典背后蕴藏着丰富的农耕智慧和深厚的文化传承。这一节日通常在每年农历六月二十四日庆祝,标志...

24节气 -

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气