十月节令:农耕与天文交汇的季节变换

随着秋风渐起,天气转凉,万物逐渐进入成熟的季节。十月,作为农耕与天文交汇的关键时刻,承载了古人对自然规律的深刻理解。在这个季节里,农耕活动的节奏和天文现象的变化相互呼应,共同构建了丰富的传统文化。

农耕的节令变化

在古代,农耕与天文密切相关,节令的变化常常是农事活动的指导依据。十月,正是秋收的时节,尤其是粮食的丰收和作物的成熟。根据《月令七十二候集解》记载,十月初时,农民开始忙于收割稻谷、玉米等作物,准备储备过冬的粮食。这不仅仅是体力劳动的高峰,更是农人智慧与经验的集中展现。天高气爽的十月,正是阳光充足、干燥适宜的收获季节,农民抓住这一时机,把丰收的果实一一收进仓库。

天文的引导作用

与农耕节令息息相关的,是天文现象的变化。十月,正是秋分后的时段,昼夜平分,气温逐渐下降。天文学上的“寒露”时节,意味着太阳逐渐远离赤道,地球的倾斜角度发生变化,气候变得更加寒冷。《左传》有云:“秋风起,雁南飞。”这不仅是天文现象的体现,也是农耕活动中自然节律的一部分。古人通过天体的运行规律,判断适宜的播种与收获时机,天文与农耕的结合创造了与自然和谐共生的传统。

传统习俗的体现

在十月,除了农耕和天文的变化,人们还在饮食和活动中留下了深厚的传统印记。十月节令通常与丰收庆典和节日活动密切相关。古人认为秋天是“食欲最旺”的季节,秋收的季节,食物丰富,各种水果、干果、谷物纷纷成熟,成为家庭聚会的中心。典籍《齐民要术》中提到,秋季正是腌制食品的好时机,酿酒、晒干食物等习俗也与此密切相关,尤其是在北方,十月的寒冷促使人们储备冬季所需的食物。这些活动不仅与生计相关,也是一种社交和文化传承的体现。

此外,十月的传统节日,尤其是与祭祖、庆丰收相关的活动,也极为丰富。例如,在北方地区,民众会举办“秋社”祭祀活动,感谢天地的恩赐,祈求来年风调雨顺、五谷丰登。这些活动体现了人们对天时、地利的尊重,并通过具体的祭祀仪式和饮食安排,将自然界的变化转化为文化实践。

古代农耕与天文的结合

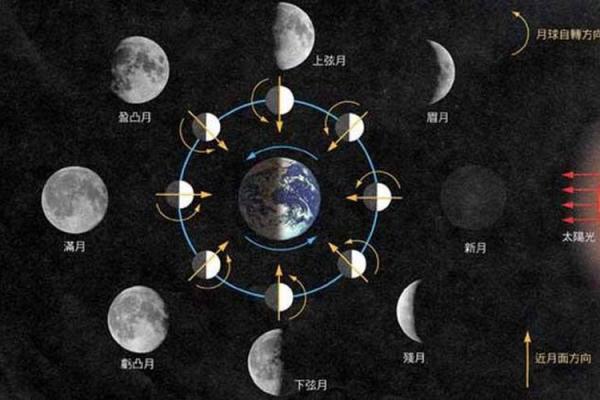

《史记》中的“河图洛书”记载了古人如何通过天文现象来指导农业生产。古人根据星象推算、季节变化,得出了许多关于农业生产的重要结论。例如,在十月的天象中,天上的“北斗七星”被认为是收获的标志,指引着农民何时该开始收割。古人不仅观察太阳的运行,还通过月亮的周期来预测丰收的年份和天气的变化,表现出了农耕活动与天文观测的紧密关系。

秋祭传统

在古代,十月也是秋祭的时节。秋祭作为一种祭祀活动,既是农业生产的庆典,也是对祖先的敬仰。在《礼记》中提到,秋祭的核心是感恩大地,祭祀祖先以祈求来年的好收成。在一些地区,十月举行的大规模祭祀活动不仅是家庭的聚会,也有助于传承祖先的智慧,提醒人们与自然和谐共处。

十月节令的当代影响

今天,虽然现代化农业生产不再依赖天文现象和节令变化,但十月节令的传统习俗依然在很多地区得以传承。尤其是在农村,秋收后的庆祝活动,依然是乡村社会文化的重要组成部分。现代社会的节庆虽然形式有所变化,但庆丰收、祭祖等活动依然在一些地方广泛开展,成为了人们与自然、与历史之间联系的纽带。在这些传统活动中,人们不仅感受到丰收的喜悦,还通过祭祀活动表达对天地自然的敬意与感恩。

通过观察和实践,十月节令作为农耕与天文的交汇点,已经成为深深扎根于传统文化中的一部分,成为承载历史、传递智慧的文化符号。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气