重阳节的健康与敬老文化

重阳节自古以来便是中国重要的传统节日之一,具有深厚的文化底蕴。这个节日不仅蕴含着丰富的历史意义,还有着鲜明的健康与敬老文化。其起源和传统习俗,既与中国农耕文化的天文背景密切相关,也反映了古人对于长寿、健康和尊老敬老的深刻理解。

重阳节的起源:天文与农耕文化的结合

重阳节起源于中国的农耕社会,其时间通常定在每年的农历九月初九。九月初九,正是秋季的一大节令,属于“天高气爽”的时节,是农事活动告一段落后的休息时期。从天文角度来看,九月初九恰逢秋季气候变凉,天地阴阳交替,易于养生。按照中国传统的阴阳五行理论,重阳节的“九”在数字上是阳数,双九更为特别,因此此日象征着阳气最旺盛的时节,是适合进行健康调养的好时机。

不仅如此,古人认为重阳节是“长寿”的象征。通过天文的解释,重阳节有着调和阴阳、保健长寿的功能。它通过天时地利的双重影响,形成了人们在此时进行健康祈福和养生的传统习惯。

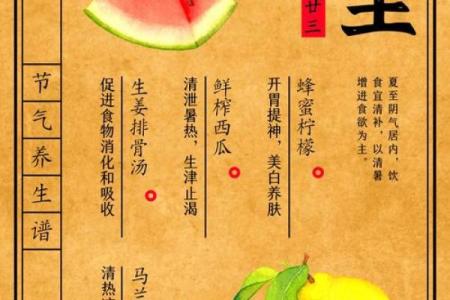

传统习俗:饮食与活动的双重养生

在重阳节期间,很多传统习俗都与健康和敬老紧密相连。其中,最具代表性的当属“登高”和“食重阳糕”。登高远望不仅是一项健身活动,还象征着祈愿高升、安康长寿。古人认为,登高能避灾祈福,尤其是对年长者来说,登高既锻炼身体,又能在登山过程中感受到秋日清新的空气,增强体质。

而重阳糕则成为了节日的代表性食品。重阳糕多由糯米、豆沙等食材制成,寓意着“年年高”。这些食物不仅能补充身体所需的能量,还含有大量的膳食纤维,对消化和增强免疫力有很好的促进作用。在一些地区,人们还会制作菊花酒,菊花被视为长寿花,具有清热解毒、养生保健的功效。

除了饮食和活动,重阳节还有一个不可忽视的习俗,那就是对长辈的敬老。在这一节日里,子孙们通常会回到家中,尊敬长辈,送上祝福。这种敬老的文化,在传统文化中有着深厚的积淀,也体现了孝道精神的传承。

历史案例:典籍中的重阳节

《山海经》这本古籍中就有对重阳节的记载,特别提到“九月九日为重阳节”,并将其与祈安、求福联系在一起。书中描绘了通过登高来避邪驱灾的习俗,而这种观念在《礼记》《周礼》等典籍中也得到了佐证。更有诗人如王维、孟浩然等在他们的诗作中提到重阳节,通过诗歌传递出对长寿与健康的向往。

另一历史案例是《太和正音谱》中的记载,早期的重阳节不仅仅是节日活动,它在皇帝的朝廷中还被用作国庆般的庆典。皇帝会在重阳节举办盛大的活动,表现出国家对健康和长寿的重视。这样的庆典不仅增强了国家与人民之间的凝聚力,也推动了敬老文化的广泛传播。

重阳节的当代意义

进入现代社会,重阳节的传统习俗依然深深植根于人们的生活中,尤其是在对老人的尊敬方面。在现代,重阳节成为了关注老年人健康的一个重要契机。社区和组织通常会在这一天组织敬老活动,提供健康检查、养生讲座等服务,帮助老年人关注自身健康。

此外,随着社会的进步,重阳节的意义也发生了新的变化。它不仅仅是一个传统节日,更成为了倡导全社会关注老年人福祉、促进健康长寿的重要平台。例如,很多医院和健康机构会结合重阳节开展相关的健康活动,如义诊和老年人健康知识讲座等,进一步推动了敬老文化的现代传承。

重阳节作为一个具有深厚文化底蕴的节日,它将天文、农耕与敬老文化巧妙地结合在一起。通过继承和发扬这些传统习俗,今天的我们依然能从中汲取智慧,关注身体健康与长寿,尊敬并关爱年长一代,使这一文化遗产得以传承下去。

起名大全

最近更新

- 2025年08月16日(农历闰六月廿三)是否符合订婚吉日? 定亲行吗?

- 2025年08月25日是否符合领证吉日? 登记结婚合不合适?

- 范姓男孩冷门独特的名字,冷门但惊艳的有哪些?

- 2025年07月24日动土合适吗 这日子动土修造好吗

- 浙江命理大师解读:命运暗藏玄机,如何利用八字改变未来

- 胡雪岩的八字命理误区:看似顺利的背后藏着哪些颠覆性真相

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)是否适宜装修? 今日装修好吗

- 翼字取名男孩:从字形字义看人生祝福与期许

- 重阳节的健康与敬老文化

- 2025年07月22日(农历六月廿八)是否属于乔迁吉日? 今天乔迁入宅怎么样?

- 颠覆传统命理观:如何改变八字中的“几斤几两”

- 唐姓女孩灵韵十足的名字,如何取更有文化底蕴?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气