夏至节气与古人养生之道

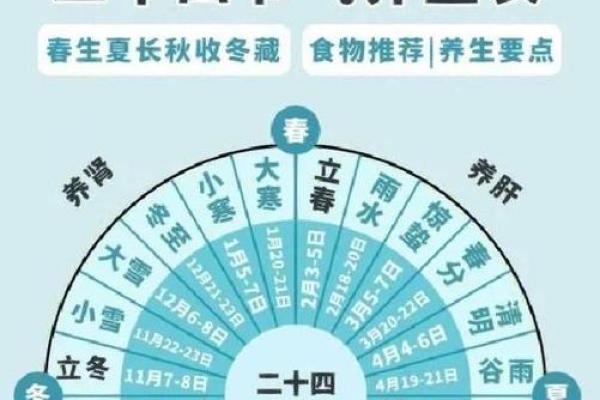

每到每年的夏至节气,白昼最长,夜晚最短,这一自然现象不仅是天文的变化,也与古人对自然规律的深刻理解息息相关。夏至的到来,不仅意味着天气的酷热,也引发了与养生、健康密切相关的传统智慧。从农耕的视角到天文的知识,再到千百年来的生活习惯,夏至节气与古人养生之道紧密相连,体现了人与自然的和谐共生。

农耕文化与夏至的联系

夏至节气的确立与农耕文明密切相关。在农业社会,夏至标志着农业生产的重要节点,正是夏季作物的生长关键时期。古人根据天文规律,通过观测太阳的轨迹变化,得出夏至时节白昼最长、太阳最强的结论。因此,夏至成为农耕文化中的重要时令之一。

古代农民通过观察夏至的太阳位置,知道此时气温逐渐升高,白昼长,植物生长迅速。这是播种季节的最后时刻,也是秋收的开始。为了适应这一变化,古人开始重视这一时期的健康养生,尤其是对体力劳动者的调养。

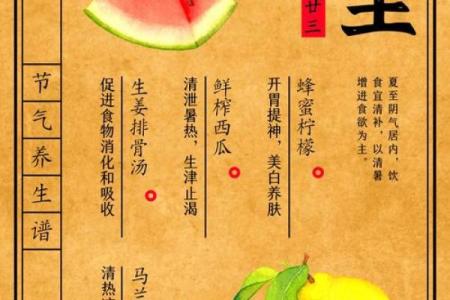

夏至节气与古人养生之道

在古代,夏至不仅是天气变化的标志,更是养生的重要时节。古籍《黄帝内经》对夏至养生有明确指导,提到“夏三月,此谓蕃秀,天地气交,万物并秀”。意思是,夏至是万物最为茂盛的时刻,养生应顺应这一时节的气候变化,以调节体内的阴阳平衡。

古人提到,夏至养生的关键是“养心”。心属火,夏季天气炎热,人体的心火容易上升,因此保持心情的宁静至关重要。为了调养心脏,古人提倡通过冥想、调息等方式,避免情绪波动过大。此外,夏至时节要注意饮食的清淡,避免过于油腻和辛辣,以防助火生热,影响健康。

传统习俗与养生活动

每到夏至,古人有着丰富的饮食和活动习惯。夏至饮食方面,最具代表性的是食用清凉解暑的食物,如绿豆汤、冰镇水果、黄瓜等。这些食物不仅能清热解毒,还能帮助身体降温,保持良好的体力和健康。

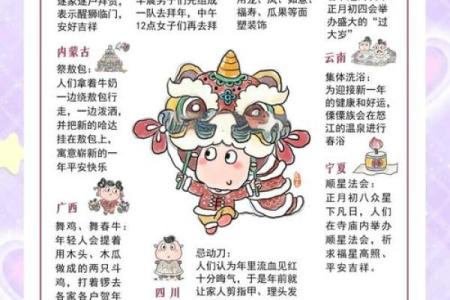

在活动方面,夏至时节的传统习俗包括浴火祈安、舞龙舞狮等,目的是通过这些活动调节人体的气息,驱邪避暑。尤其在古代,祭祀活动不仅是为了祈求丰收,也是为人体排毒和保持心身健康的重要手段。

历史案例:道家养生与夏至

道家学派对夏至的养生有着独到的见解。《道德经》提出“清静无为”,强调与自然和谐相处,顺应天时。这一观点在夏至时尤为重要,因为此时万物生长旺盛,气候极为炎热,人体的气血容易过度消耗。

道家学者提倡通过静养、闭门不出、早睡晚起等方式来避暑养生。尤其在夏至时节,他们常常借助清凉的环境,如山林、水边,保持身体的凉爽,帮助恢复体力。此外,道家养生还注重“内炼”,通过打坐、冥想等方式,调节心神,使身体达到最佳的健康状态。

夏至与健康管理

在现代社会,夏至依然被许多人视为调整身体健康的一个重要时刻。随着科技的进步,人们对健康的关注不再局限于传统的饮食和活动,更多的是通过现代的健康管理手段来适应季节变化。夏至时节,许多人开始关注夏季的饮食调整,尤其是通过增加富含水分和维生素的食物来帮助身体降温。

例如,近年来兴起的夏季减肥和排毒课程,也常常在夏至前后开展。现代医学研究表明,夏至时节人们的体力消耗较大,因此需要通过合理的饮食、充足的水分摄入以及适量的运动来保持身体健康。同时,随着城市环境的改善,许多健身房和健康社区也会组织夏至特别活动,鼓励人们通过运动调节体内的平衡。

通过以上分析,夏至节气不仅仅是一个天文现象,它早已渗透到古人的生活方式中,成为养生的指南。在当今社会,这一传统依然在我们的生活中有着广泛的传承和实践。

起名大全

最近更新

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)是否适宜装修? 今日装修好吗

- 翼字取名男孩:从字形字义看人生祝福与期许

- 重阳节的健康与敬老文化

- 2025年07月22日(农历六月廿八)是否属于乔迁吉日? 今天乔迁入宅怎么样?

- 颠覆传统命理观:如何改变八字中的“几斤几两”

- 唐姓女孩灵韵十足的名字,如何取更有文化底蕴?

- 夏至节气与古人养生之道

- 2025年07月25日开业合适吗? 开门做生意能算好日子吗

- 解密何超琼生辰八字:如何通过合婚改运,命运不同的根源

- 2025年07月24日动土是否合时宜? 今日动土建房能算好日子吗

- 姓汤叫什么俊朗不凡的名字好?女孩篇

- 打破常规看黎姿八字命理:如何从她的命运密码中获取启示

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气