二月节气与养生:如何根据立春调整你的生活方式

立春是二十四节气中的第一个节气,标志着春天的开始。根据传统的农耕文化和天文观测,立春不仅是自然界变化的开始,更是人们调整生活方式、保持健康的重要时机。古人早就认识到,在这个时节要顺应大自然的变化,以适应气候的变化来促进身体的健康。今天,我们可以从古代的智慧和现代的传承中找到如何在立春时节养生的秘诀。

立春的起源与文化背景

立春的起源可以追溯到中国古代的农耕文化和天文历法。立春通常出现在每年的2月4日或5日之间,是二十四节气的起点,意味着冬季的结束和春季的到来。这个节气的出现,标志着寒冷的冬天渐行渐远,温暖的春天逐渐取而代之。从天文学上看,立春是太阳到达黄经315度的时刻,太阳光照逐渐增强,地球逐渐进入春天的气候周期。

在农耕社会中,立春是新一轮农业周期的开始。古人认为,春天是播种的好时节,早春的温暖气候适宜植物的发芽和生长。因此,立春的到来不仅是自然界的变化,也是农人们开始新一季劳动的象征。传统的农谚中有“立春一日,百草回春”的说法,表达了春天到来后万物复苏的景象。

传统习俗与养生之道

在传统的节令习俗中,立春是一个重要的节点,人们通常会采取一些措施以顺应春天的气候和调节身体状态。饮食和活动是两个关键点。

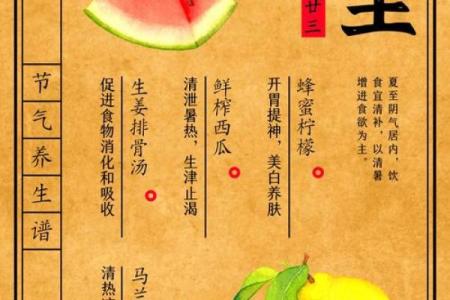

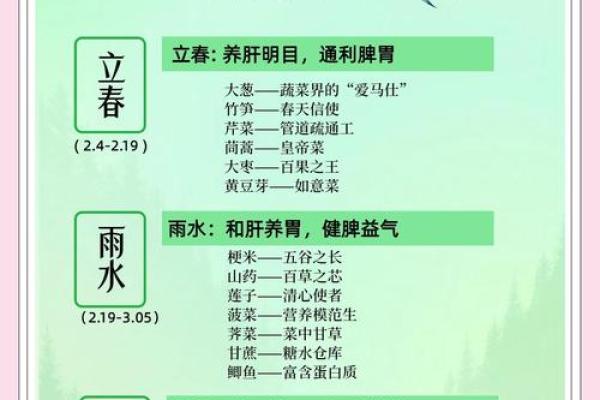

首先,饮食方面,立春时节的养生注重温补和调养。由于寒冬过后,人体的阳气比较虚弱,因此需要通过食物来增强体内的阳气。根据《黄帝内经》的理论,春天应注重养肝,因为肝脏在春季的作用尤为重要。古人推荐食用一些温补的食物,如红枣、桂圆、羊肉、鸡肉等,这些食物能够帮助温暖身体、补充气血,增强抵抗力。

此外,立春时节还常常会吃一些带有象征意义的食物。例如,在南方部分地区,人们会食用“春饼”或“春卷”,寓意着新的一年春天的丰收。而在北方,则会吃“春菜”,这也是应季的绿叶蔬菜,有助于调节肠胃,清热解毒。

活动方面,传统习俗中,立春时节人们会进行“迎春”和“春游”等活动。古人认为,春天是一个阳气生发的季节,适合进行户外活动,增加阳气的流动。通过行走、散步、打太极等活动,既能适应春季气候变化,也能促进血液循环、增强体质。

唐代的立春养生

唐代是中国历史上一个盛世时期,养生文化在这一时期得到了极大的发展。唐代的医学名著《唐本草》对春季养生进行了详细的论述。在立春时节,唐代医者提倡“顺应四时”之法,认为春季养生的关键在于“养肝”。立春后,百花齐放,气候温和,唐代人们通过食用大量新鲜的蔬菜和水果,保持身体的清爽和健康。此外,唐代的人们还注重户外活动,如春游、骑马等,以增强体质。

宋代的立春习俗

宋代是另一个注重节令养生的时代,宋人非常注重春季养生。宋代的《太和集》中提到,立春时节人们会举行“打春牛”仪式,以祈求丰收和安康。通过这个活动,宋人表达了对自然界春天复苏的敬畏,同时也是一种放松身体、祛病驱寒的方式。此外,宋代的文人也常常在立春时节进行“春宴”,大家一起品尝应季的美食,享受自然之美,这种集体活动促进了身体的舒展与放松。

立春时节的养生延续

进入现代,虽然科技和生活方式发生了巨大的变化,但立春时节的养生理念依然在我们日常生活中有所体现。现代人通过饮食调理、运动养生来保持身体健康。例如,随着对中医养生的重视,越来越多的人开始在立春时节注重调理肝脏,食用如枸杞、山药等有助于养肝的食物。同时,现代人也开始尝试瑜伽、太极等温和的运动方式,帮助身体适应春季的气候变化,增强免疫力。

在这个信息化、快节奏的时代,虽然我们很难像古人一样在田间劳作,但传统的养生理念依然在现代生活中发挥着重要作用。通过调整饮食和作息,结合适当的运动,不仅能顺应春天的气候变化,还能为一年四季的健康打下坚实的基础。

起名大全

最近更新

- 钱姓取温婉娴静的女宝宝名字,这些名字超有格调

- 馨字女孩取名寓意:从文化传承看字义应用

- 反而改变命运的八字秘诀,打破你对命理的所有误解

- 范冰冰生辰八字解析:能改运吗?揭秘命运与婚配的关键

- 2025年07月24日动土适合吗? 动土修造是好日子吗?

- 解析生辰八字劫财,如何通过合婚破解命运的差异

- 如何改变命运中的姻缘误区,打破伤害束缚

- 2025年07月22日乔迁适合吗? 今日乔迁入住行吗?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)能否作为结婚黄道吉日? 办喜事算好日子?

- 2025年08月06日(农历闰六月十三)提车日子有没有选对? 今日提车买车好吗

- 解析曜字五行,男孩取名的寓意深远名字推荐

- 解析擎字五行属什么?男孩取名如何巧用擎字

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气