国庆节的民俗与传统:传承与创新中的节日魅力

国庆节作为中国的重要节日之一,承载着深厚的文化内涵和历史传承。从古至今,国庆节的庆祝活动通过代代相传,不仅体现了民众对国家的热爱,也展示了中国悠久的文化与民俗。它不仅源自农耕文化中的丰收祭典,也受到了天文观测的影响,而这些传统在现代社会中也经历了创新与发展。

节日的起源:农耕与天文的结合

国庆节的起源可追溯到农耕社会。在古代中国,农业生产是生活的基石,而农民的生活与天文周期密切相关。尤其是在秋季,正是丰收的季节,古人便以此时为庆祝的时刻,表达对自然神灵的感恩。这一节日的雏形便是秋季祭祀活动,如祭天、祭祖等。农耕社会中,秋收象征着人类与大自然的和谐共生,正是通过这种与自然对话的方式,古人得以祈求来年丰收。

此外,天文学对国庆节的影响也不容忽视。古代中国人对天象的观察非常精准,许多节日都与特定的天象有关。在中国传统文化中,天象与国家命运紧密相连,而每年秋季的满月常常与丰收联系在一起。天文学的知识不仅帮助古人指导农业生产,还成为了节日庆典的核心内容之一。

传统习俗:饮食与活动的代代传承

在庆祝国庆节的传统习俗中,饮食文化占据着重要地位。中国各地的传统美食在节日中扮演着不可或缺的角色。例如,南方的月饼和北方的饺子,不仅是家族团聚的象征,也代表了对家庭幸福与团圆的祝福。这些美食背后,不仅有着浓厚的地方特色,还融合了丰收和祝福的文化寓意。无论是在家中还是在社区中,分享美食成为了节日庆祝的一部分,传递着人们对美好生活的期许。

活动方面,国庆节期间的游行、烟花等庆典活动也从传统的祭祀仪式中逐步演变而来。尤其是近年来,随着科技的发展,烟花与灯光秀成为了现代国庆节庆祝活动的亮点。虽然这些活动形式经历了时代的变迁,但其中传递的团结、和谐和国泰民安的愿景始终未曾改变。每一场烟花的绽放,都是对过往历史的缅怀,也是对未来繁荣的期许。

唐代的国庆节庆典

唐代是中国历史上最为辉煌的朝代之一,唐朝的盛大节庆活动也影响了后代的节日庆祝模式。在唐代,每年的秋季都有一系列的庆典活动,其中包括了祭天、祭祖等传统仪式。唐代的国庆庆典强调了天人合一的理念,节日的庆祝不仅仅是为了欢庆丰收,更是为了祈求国家安定、百姓幸福。唐代的节日活动充分展现了当时盛世的气象和对天文现象的崇敬。朝廷会举行盛大的祭天仪式,而百姓则通过各种庆祝活动表达对国家的忠诚与祝福。

清朝的中秋庆典与国庆庆祝

清朝时期,国庆节与中秋节有着密切的联系。清朝皇帝每年都会在中秋节期间举行盛大的庆典,表达对国家的祈愿和对百姓的关怀。此时,皇宫内外的灯火辉煌,百姓们纷纷聚集在一起赏月、吃月饼,传统的节日活动不仅弘扬了家庭团聚的意义,也展示了对国家未来的美好祝愿。与现代的国庆节庆祝活动不同,清朝的庆典更多体现了对天命的崇敬和对祖先的纪念。

创新中的节日魅力

随着时代的变迁,国庆节的庆祝方式不断创新。现代的国庆节已不再仅仅是传统的祭祀与民俗活动,而是结合了现代科技与娱乐元素的多元庆典。从烟花表演到大型的文艺演出,再到各地的旅游盛会,国庆节已经成为了全社会共享的狂欢时刻。特别是通过电视、网络直播等现代传播手段,国庆节的庆祝活动被传播到全球,成为了中国文化软实力的重要体现。

然而,尽管形式上有了许多创新,节日的核心价值依然没有改变。无论是古代的祭天仪式,还是现代的烟花秀,国庆节依然是国人表达对祖国的热爱和对未来的美好期许的重要时刻。

起名大全

最近更新

- 2025年08月20日装修有问题吗? 今日装潢好吗

- 2025年08月20日这日子装修是否黄道吉日? 今日装修新房算不算好日子?

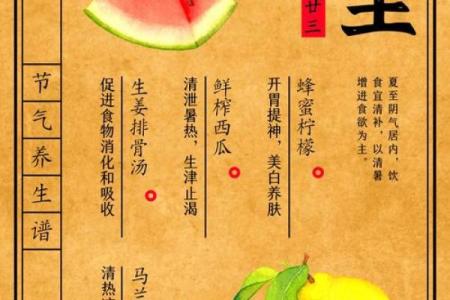

- 七月节令与健康~从中医角度看养生与季节变化

- 2025年08月25日是否为领证好日子? 领证行吗?

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)装修日子有没有选对? 装潢房子能算好日子吗

- 想给郎姓宝宝起英姿飒爽的名字,女孩名字怎么构思?

- 2025年07月22日能否作为结婚黄道吉日? 今日办喜事好吗

- 国庆节的民俗与传统:传承与创新中的节日魅力

- 解析搬家吉日选择对命运的影响,如何根据八字选日?

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)装修合不合适? 今日装潢房子有问题吗?

- 揭秘生辰八字羊刃,能改运吗?合婚看什么?

- 命运查询生辰八字免费,能改运吗?合婚看哪些因素?解析命运差异

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气