了解节令变化对农业生产的深远影响

农业生产与节令变化的紧密关系源远流长,历代农民通过观察自然界的变化,逐渐总结出了农业生产的规律。而节令,不仅仅是气候的变化,还与天文、农耕密切相关。节令对农业生产的影响深远,直接决定了农作物的生长周期、收成与品质。通过对古今典籍和案例的解析,我们可以深入了解这一现象的深层原因。

农耕与天文的相互作用

农业与节令的关系可以追溯到古代农耕文明的起源。中国古代的农耕活动,尤其与天文现象密不可分。早期的农民通过观察天象变化,掌握了适宜的播种和收获时机。最具代表性的便是二十四节气,它是依据太阳在黄道上运行的位置划分的,每一个节气都对应着一个特定的农事活动。

《周易》一书中就提到过“天行有常,不为尧存,不为桀亡”。其中的“天行”不仅指自然的气候变化,还包括天文周期对农业生产的影响。天文现象直接决定了四季的变换,影响到气温、降水量等因素,从而影响农作物的生长周期。例如,春季的“立春”标志着万物复苏,农民此时开始播种,而“秋分”则是收获的时节,标志着庄稼的成熟。

节令与传统习俗的结合

随着农业文明的不断发展,节令不仅仅停留在气候和农业生产的层面,还与传统习俗和饮食文化紧密相连。中国古代的节令习俗丰富多彩,涵盖了大量的民间活动、祭祀仪式和饮食文化,这些都在一定程度上反映了农耕社会对节令变化的重视。

《礼记》中的“节令”一章提到,农事活动是传统节令的重要组成部分,而节令的变化常常引发相应的饮食习惯变化。例如,“立夏”时节,民间会吃“立夏蛋”,象征着一年的健康与顺利;而“冬至”时节,吃饺子则是为了应对寒冷的冬季,同时也与家族团圆的象征意义相联系。这些饮食习惯实际上反映了农耕社会对节令变化的适应和对农业生产的深刻理解。

周朝的农耕与节令

在周朝时期,农耕活动与节令紧密相连。周朝的农事活动非常注重节令的遵循,《周礼》一书中详细列举了不同节令下应进行的农事操作。例如,“春分”时节,农民应进行春播,而“夏至”则是集中进行耕种和施肥的时机。这些农耕活动都基于对节令变化的深刻理解,体现了当时社会对自然规律的尊重。

此外,周朝的贵族和人民在节令时常举行祭天仪式,以祈求丰收。这一传统习俗在农业社会中具有深远影响,体现了人们对自然力量的敬畏以及对丰收的期望。通过这些历史遗迹,我们可以看出节令在古代社会中如何影响农业生产,并与社会的文化活动、习俗紧密结合。

唐代的农耕与节令

唐代是中国历史上农业发展的黄金时期之一。唐代的农书《齐民要术》详细描述了不同季节的农业操作,其中就涉及了大量的节令知识。书中指出,“春耕秋收”是唐代农民的生产规律,明确规定了每个节气下应采取的农事操作。唐代的农耕技术得到了极大的发展,节令与农业的结合达到了前所未有的水平。

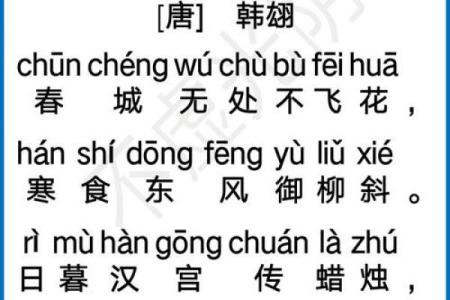

此外,唐代的节令也影响了当时的社会文化和饮食习惯。例如,“寒食节”期间,人们常常禁火吃冷食,这与春天的祭祀活动相结合,是对节令变化的敬畏与适应。而唐代的诗词中,常常提及与节令相关的景象,如杜牧的《秋夕》中描述了“银烛秋光冷画屏”的秋夜景象,反映了节令对人们生活的影响。

节令与现代农业的结合

在现代社会,尽管科技日新月异,农业生产已经不再完全依赖天文和节令的变化,但节令与农业的结合依然存在。现代农业虽然引入了温室种植和人工控制环境,但节令依然对农业生产的安排和农产品的销售起着重要作用。例如,某些季节性蔬果仍然会根据节令的变化进行播种与收获,且具有明确的市场需求。

此外,节令还体现在现代农民的生活方式中。许多地方依然保留着与节令相关的传统节庆和民俗活动,如春耕、秋收的节庆活动,不仅传承了古老的农业智慧,也成为了现代农民生活的文化组成部分。节令的传承,虽然经历了历史的变迁,但依旧是农业生产中不可忽视的一部分。

-

-

圣诞节习俗与全球文化差异:你了解不同国家的庆祝方式吗?

圣诞节是全球范围内庆祝的重要节日之一,每个国家和地区都有自己独特的庆祝方式。这些习俗和活动往往与各自的文化、历史以及宗教背景紧密相...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 2025年07月24日是否宜动土? 动土是好日子吗?

- 女孩取带文字的名字:平仄音律与寓意的和谐搭配

- 2025年08月20日是否是装修吉日 今日装潢好吗

- 酆姓超凡脱俗的男宝宝名字,好听又有创意的名字合集

- 如何破解命运密码:子平命理中的暗藏玄机与误区

- 解析薇字五行属什么?女孩取名的最佳用字搭配

- 姓凌取上口易的名字,男孩名字怎样取更有气质?

- 鬼谷子命理揭秘:许多人忽视的命运真相,如何从中改变未来

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)装修合不合适? 今天装潢怎么样?

- 2025年07月22日安门能算好日子吗? 今日安装大门有问题吗?

- 2025年08月06日这日子提车算黄道吉日不? 买新车有没有问题?

- 吴亦凡的八字命理,暗藏玄机,如何避免命运误区?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气