重阳节:重阳登高与老年养生的古老智慧

每年的农历九月初九是我国传统的重阳节,又称“老人节”,是中华文化中的重要节日之一。重阳节自古以来便与登高、祈福、养生等传统活动紧密相连,成为了老年人养生的一个重要时机。这一天的习俗不仅反映了中国农耕社会的天文知识,也蕴含着对长寿和健康的追求。在现代社会,这些传统习俗依然被广泛传承,成为人们生活中不可或缺的一部分。

重阳节的起源:农耕与天文的结合

重阳节的起源与中国的农耕文化息息相关。在古代,农民依赖天文来安排农事活动,而九月初九正是秋季的时节,气候逐渐转凉,是自然界生物进入冬眠的时刻。根据古代天文历法,九月初九被认为是一个具有重要象征意义的日子,数字“九”在阴阳五行中代表阳气,双九更是阳气最旺之时,因此称为“重阳”,有着强烈的吉祥寓意。

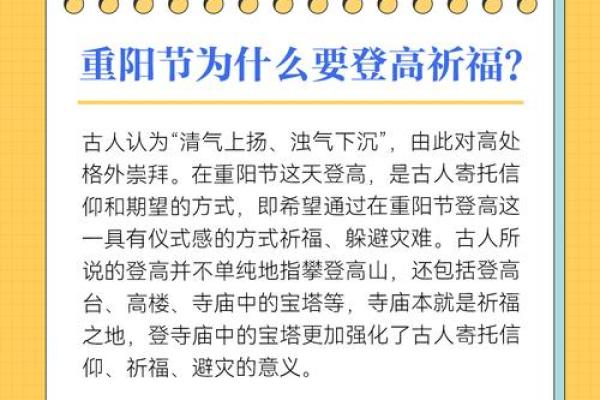

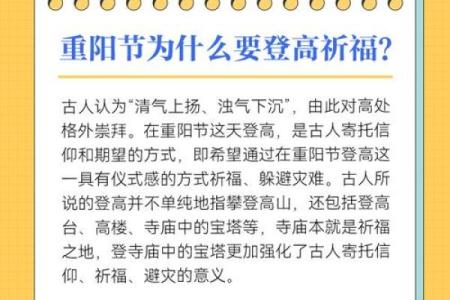

此外,重阳节的登高习俗也有其深厚的天文背景。在古代社会,登高被认为是避邪祈福的一种方式,既能锻炼身体,又能远离灾难。重阳节的登高习俗,既是对天象变化的敬畏,也是对老年人健康和长寿的祝愿。

传统习俗:饮食与活动的养生智慧

重阳节的传统习俗中,饮食和活动尤为关键。九月初九重阳节,民间有食用重阳糕的传统,重阳糕由糯米、红枣、桂花等多种食材制成,寓意着健康长寿。而重阳糕的制作方法也有讲究,寓意着岁月如流,祝愿人们像糕中的原料一样长久、圆满。

除了食物上的讲究,重阳节的活动亦充满着养生智慧。登高活动既是传统习俗之一,也有着强身健体的作用。登高不单是为了享受大自然的美景,更是为了锻炼身体,增强免疫力。此外,古人认为,重阳节进行登高能够排除体内的湿气,防止寒气入体,对老年人的健康尤为重要。现代人或许没有过多的登高需求,但不少地区依然在重阳节举行登高活动,这无疑是一种有益身心的锻炼方式。

唐代的重阳节习俗

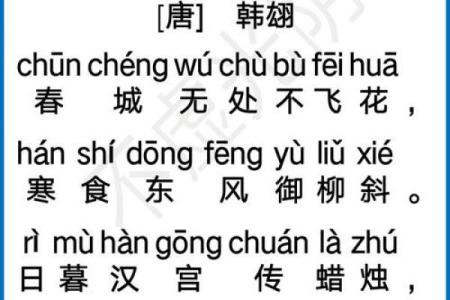

唐代重阳节的庆祝活动极为盛大,甚至有皇帝参与其中。唐代诗人王维便在《九月九日忆山东兄弟》中提到重阳节,诗中的“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”表达了对重阳节的纪念和对亲人的思念之情。唐代的重阳节活动不仅限于登高,还有送菊花酒、赏菊花等习俗,这些活动在当时被视为文人雅士的高雅娱乐,也与养生理念紧密相连。菊花在古代文化中有着“长寿”之意,菊花酒被认为能够消暑、驱邪、延年益寿。

宋代的重阳节与养生文化

宋代重阳节的庆祝更注重老年人的健康和养生。宋代的文人崇尚养生,认为秋冬交替之际,正是保养身体、提高免疫力的关键时刻。在这一节日里,重阳节的食俗不仅有重阳糕,宋代人还讲究食用菊花、枸杞等食材,认为这些食材有助于清热解毒、延缓衰老。更有一些文人会在节日当天饮用菊花酒,寓意着“长命百岁,吉祥如意”。

重阳节与老年人健康

进入现代社会,重阳节的传统习俗在许多地方依然得以保留,尤其是老年人的健康养生仍然是节日的核心内容。在当今社会,随着老龄化问题的日益严重,重阳节已经成为了社会关爱老年人的一个重要时机。许多社区和公益组织会在重阳节当天组织各种老年人健康讲座、体检活动,提供老年人养生知识和健康保障。

同时,现代人对“重阳登高”也有了新的诠释,登高的活动已经不再局限于登山,而是更多地通过组织老年人参与健康步行、晨跑等形式来增强体质。在一些城市,政府还会组织“重阳节健步走”活动,倡导老年人走出家门,积极锻炼,增强免疫力。

重阳节的传统文化,经过千百年的传承与创新,不仅仅是对老年人身体健康的关注,更体现了中华文化对长寿与健康的深刻理解和智慧。

-

-

圣诞节习俗与全球文化差异:你了解不同国家的庆祝方式吗?

圣诞节是全球范围内庆祝的重要节日之一,每个国家和地区都有自己独特的庆祝方式。这些习俗和活动往往与各自的文化、历史以及宗教背景紧密相...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 2025年07月24日是否宜动土? 动土是好日子吗?

- 女孩取带文字的名字:平仄音律与寓意的和谐搭配

- 2025年08月20日是否是装修吉日 今日装潢好吗

- 酆姓超凡脱俗的男宝宝名字,好听又有创意的名字合集

- 如何破解命运密码:子平命理中的暗藏玄机与误区

- 解析薇字五行属什么?女孩取名的最佳用字搭配

- 姓凌取上口易的名字,男孩名字怎样取更有气质?

- 鬼谷子命理揭秘:许多人忽视的命运真相,如何从中改变未来

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)装修合不合适? 今天装潢怎么样?

- 2025年07月22日安门能算好日子吗? 今日安装大门有问题吗?

- 2025年08月06日这日子提车算黄道吉日不? 买新车有没有问题?

- 吴亦凡的八字命理,暗藏玄机,如何避免命运误区?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气