寒食节古诗词中的祭祖与春季节令变迁

寒食节是中国传统节令之一,起源深厚,历史悠久。每年的清明前两日,祭祖活动和节令变迁是寒食节的核心内容。这一节日不仅承载着祭祖文化,也与春季的农耕和天文变化紧密相关,成为了中国古代社会生活的重要组成部分。通过探讨寒食节的历史案例和现代传承,我们能更好地理解这一传统节日的文化价值与意义。

寒食节的起源:农耕与天文的交汇

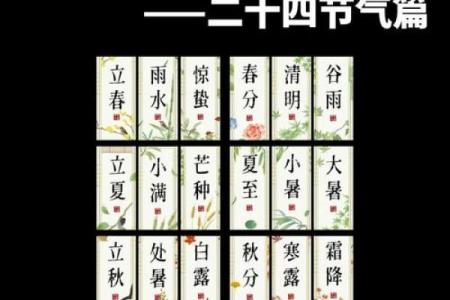

寒食节的起源可以追溯到农耕社会的天文观察和自然变迁的节律。传统农耕社会对季节变化有着极为敏感的感知,春天是播种的季节,意味着一年的生长周期开始。寒食节的设立与春季的节令变迁密切相关,尤以清明前后的“寒食”这一节气为关键。寒食节的日期与春分和清明之间的季节转折点重合,这一时节气候逐渐回暖,植物开始复苏,田间的作物也需得到特别的关注和照料。

从天文角度看,寒食节的设立可以看作是对天象变迁的应对。春分后的气候变暖,阳光直射北半球,意味着温度逐渐升高。农民在这个时节常常需要进行一系列的农事活动,如耕作、播种等,而寒食节正是人们根据这一季节性变化而设立的节令之一。此时,早春的寒气尚未完全消散,因此“寒食”这一名称恰如其分,表达了人们对寒冷气候的谨慎与适应。

寒食节的传统习俗:祭祖与饮食活动

寒食节最为人所熟知的传统习俗之一便是祭祖。自古以来,祭祀祖先是中国传统文化中的重要一环,寒食节作为祭祖的时机,形成了许多特有的祭祀礼仪和饮食风俗。祭祖活动通常在寒食节当天进行,家家户户都会准备丰盛的祭品,以表达对祖先的敬仰与怀念。在这一节日中,家人们会齐聚一堂,祭祀祖先,祈求先人的庇佑,同时也是一种凝聚家庭亲情和血脉关系的方式。

此外,寒食节的饮食习俗也具有其独特性。根据史料记载,寒食节期间,古人有“不生火”的传统,意味着在节日期间,家人们不点火做饭,而是以冷食为主。最具代表性的便是“寒食”的食品——冷饭、冷糕以及一些以面粉为主的食物。这些冷食不仅方便保存,也是对节令变化的一种反映,符合春季温暖而又不完全炽热的气候特点。

历史案例:寒食节的演变与传承

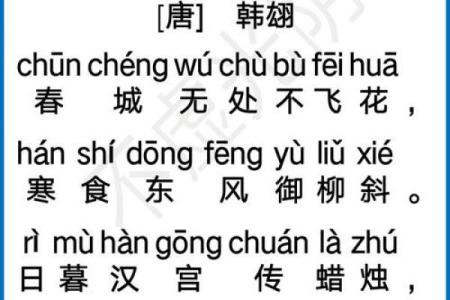

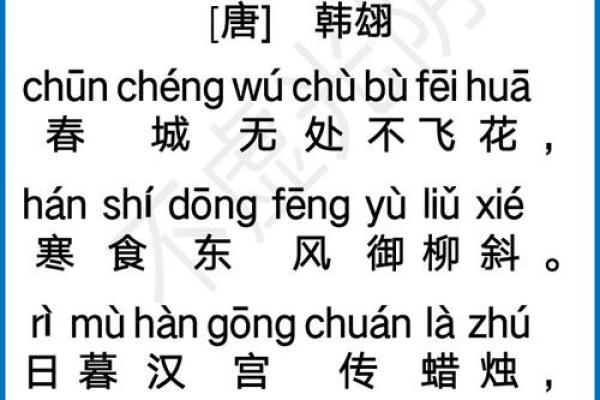

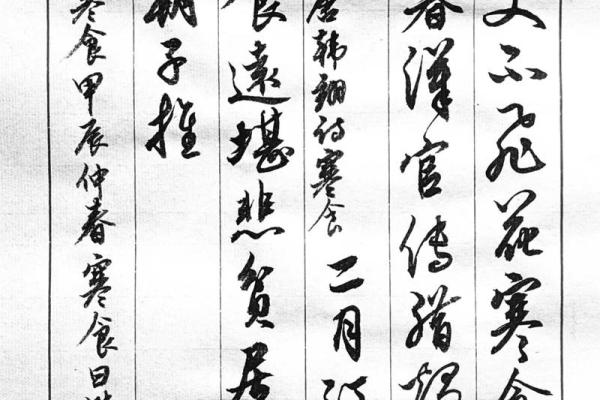

寒食节的起源与历史演变呈现出深刻的社会变迁。唐代是寒食节传统最为盛行的时期之一。当时的皇帝和贵族阶层会在寒食节举行盛大的祭祖仪式,民间也普遍重视这一节令。尤其是唐代诗人韩愈的《寒食》一诗,深刻描绘了寒食节期间的祭祖活动,诗中通过描写清明前后的气候变化和祭祀活动,展现了节日的文化内涵及其对社会生活的影响。

然而,随着历史的发展,寒食节的祭祀活动逐渐被清明节所取代,特别是在宋代以后,寒食节的社会地位逐步下降。尽管如此,寒食节的饮食习俗却仍在一些地方得到传承,尤其是北方地区,冷食仍然是这个节日的重要元素。

寒食节的文化复兴

进入现代,寒食节的传统逐渐淡化,尤其是在城市化和现代化进程中,许多传统节日的庆祝方式都发生了改变。然而,近年来随着对传统文化的重新关注,寒食节的文化逐渐得到了复兴。在一些地区,寒食节的祭祖活动重新得到了重视,人们开始回归这一节日的文化根基,重新体验寒食节带来的家族团聚与传统祭祀的意义。

此外,现代社会对寒食节的饮食习俗也进行了创新。虽然现代人已经不再严格遵循“不生火”的传统,但一些地方依然保留了寒食节食冷食的传统,诸如冷糕、冷面等食品成为了节日的标志性食物。与此同时,寒食节也成为了民众进行春游、踏青的好时机,许多家庭会选择在这一天踏青、祭扫,延续节日的文化活动。

寒食节,作为中国古老的传统节令之一,在悠久的历史中承载着丰富的文化内涵。从农耕与天文的角度看,它是对季节变迁的感知与应对;从传统习俗的角度看,它是一种祭祖、团圆与饮食的表达。而在现代社会,寒食节的传承不仅仅局限于祭祀活动,更通过饮食和文化活动在新的时代焕发出新的生命力。

起名大全

最近更新

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土符不符合黄道吉日 今天动土建房是好日子吗?

- 2025年08月03日这日子搬家算黄道吉日不? 今日乔迁搬新房好吗

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)开业是否合时宜? 这日子店铺开张好吗

- 熙字男孩取名组合:结合八字的个性化搭配建议

- 2025年08月25日领证是良辰吉时吗? 今日领证结婚能算好日子吗

- 2025年08月16日(农历闰六月廿三)订婚合不合适? 今天订婚怎么样?

- 男孩名字用阳字:繁体字/简体字的寓意差异分析

- 女孩用娉字取名有什么讲究?五行与寓意双解析

- 揭秘生辰八字能否改运?合婚看哪些因素?如何选择婚姻日期

- 腊月农耕节庆:一年一度的丰收感谢

- 星字五行属什么?女孩用星字取名的寓意解析

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)开业是否合时宜? 今日开业好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气