腊月农耕节庆:一年一度的丰收感谢

每年冬季,腊月的到来总让人感受到一种节庆的气氛。对于农耕社会来说,这不仅是对一年辛勤劳作的告别,也是向大自然和天地表示感恩的时候。在古代,腊月农耕节庆常常与丰收、祭祀和团聚相联系。这一传统延续至今,已经成为许多地方的特色节日,体现了人们对自然的尊重与对丰收的庆祝。

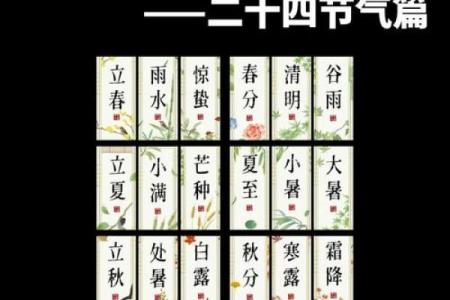

起源:农耕与天文的交织

腊月节庆的起源与农耕文化密切相关。中国古代的农耕社会高度依赖天文变化来指导农业活动。腊月正是冬季的最后一个月份,天气寒冷,农田进入休耕期,因此人们会在这个时节进行丰收感谢活动。腊月的节庆不仅是农业周期的一个节点,也与冬至这一重要天文现象相关。冬至过后,白昼开始变长,预示着新一轮的耕作周期即将开始。因此,腊月的庆典既是总结过去一年的农耕成果,也为即将到来的新一年祈福。

此外,腊月与天文中的“星象”密切联系。在古代,人们依据星象的变化来决定农事的节奏,尤其是黄道十二宫与天体运行的周期,影响了农耕的种植与收获。因此,腊月不仅是对一年的丰收表示感谢,也是人们通过天文观察来预测未来农业的繁荣与收成。

传统习俗:饮食与活动的丰富性

在腊月节庆期间,传统的饮食和活动成为了节日的重要组成部分。腊月是传统的“腊味季节”,此时各地的家庭都会准备丰盛的腊肉、腊肠和腊鸭等美食,用来祭拜祖先,也作为家人团聚的象征。腊肉的腌制和烹饪过程本身就充满了浓厚的农耕文化色彩,它代表着丰收、储备和对来年生活的期待。

除了丰富的饮食,腊月节庆的活动也体现了民众的热情和对自然的敬畏。许多地区会举行盛大的庙会,祭祀农神、天神等,祈求来年的丰收与安康。在一些地方,人们还会在腊月的最后几天举行舞龙舞狮等庆祝活动,这不仅是对农耕辛勤劳动的感谢,也是对未来一年好运的期许。

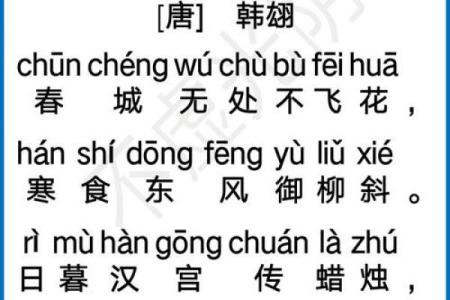

唐朝的腊祭

唐朝时期,腊月的农耕节庆显得尤为隆重。唐代皇帝每年都会亲自参与腊祭活动,这是朝廷官方对农神的崇敬体现。腊祭活动通常包括祭祀土地神、农业神等,意在保佑国土丰饶,百姓安康。而民间也有类似的腊祭活动,人民通过祭祀大地和祖先,表达对天命的敬畏与感恩。

唐代文献《大元大一统志》曾详细记载了当时腊月节庆的盛况。除了祭祀外,腊月还充满了各类民间活动,如腊八粥的制作和赠送,这一习俗至今仍在中国各地传承。

明清时期的腊月活动

明清时期的腊月节庆更具地方特色,各地的腊月活动丰富多彩。在江南地区,人们会在腊月举行“送灶神”活动,祭拜灶神,以保家庭的安全和丰盈。这一习俗至今在一些地方仍然保留,并与春节的庆祝活动紧密相连。

同时,腊月也成为了百姓进行年终总结、结算的时刻,商家和农民会清算一年的账目,确保迎接新的一年时能够“无债一身轻”。这种节庆氛围,使得腊月不仅仅是一个农耕节日,更是人们心灵的归宿和团聚的时光。

腊月节庆的当代意义

进入现代,虽然人们的生产方式发生了翻天覆地的变化,但腊月的农耕节庆仍然在许多地方保留着传统的庆祝形式。尤其是在农村,腊月仍然是家人团聚、感恩祖先和祈愿未来的重要时刻。随着时代的变迁,现代社会的腊月节庆活动更加注重人与人之间的情感交流和社会的和谐发展。

许多城市在腊月期间会举行大型的文化活动,民众通过音乐、舞蹈和美食来庆祝这一传统节日。这些活动不仅让人们感受到浓浓的节庆氛围,也促进了传统文化的传承与发扬,形成了一种跨越时空的连结,使得腊月农耕节庆成为了人们心灵上的一种寄托与希望。

起名大全

最近更新

- 解析如何根据生辰八字起卦,命运不同的你能否逆转运势?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)安门避凶了没? 今日安装入户门好吗

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证避凶了没? 今日登记领证吉利吗?

- 姜姓女孩豁达大度的名字,活泼灵动的有哪些?

- 解析德字五行属什么?男孩取名如何巧用德字

- 2025年08月06日是否为提车好日子? 买新车能行吗

- 女孩用熔字取名:寓意美好且五行相生的名字推荐

- 妍字女孩取名寓意:从经典典籍看字义渊源

- 婚姻中的命运密码,暗藏玄机,你真的懂吗?

- 2025年07月22日结婚能算好日子吗 今日办喜事好吗

- 解析男孩生辰八字取名:名字如何影响命运,改运有可能吗?

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)是否属于开业吉日? 今日营业好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气