秋分的天文与农耕意义:节令变化的深远影响

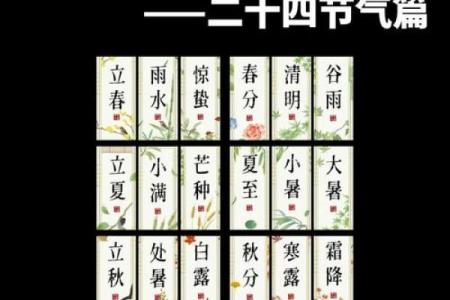

秋分作为二十四节气之一,具有重要的天文与农耕意义。它既是自然界昼夜平分的时刻,也是农民从夏季繁忙的农耕活动转向秋季丰收的关键节点。秋分的变化不仅对农业生产有着深远的影响,还与中国传统文化息息相关,尤其是在节令的习俗与活动中得到充分体现。

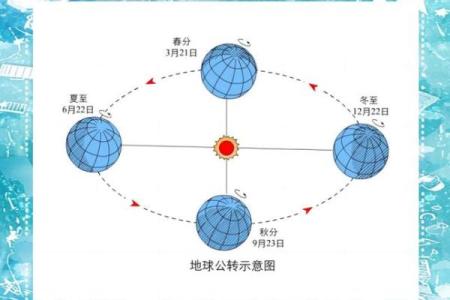

天文起源与节令变化

秋分的天文意义在于太阳直射赤道,全球各地昼夜平分,昼夜时间各为十二小时。自古以来,古人通过对天象的观察总结出了二十四节气,并将其与农耕周期密切结合。秋分的到来标志着气候逐渐转凉,白昼逐渐缩短,夜晚逐渐加长。对于古代农民来说,这一节气的到来预示着夏季农作物的收获即将结束,进入了秋季的生产周期,农田的管理重点开始转向秋收与冬种的准备工作。

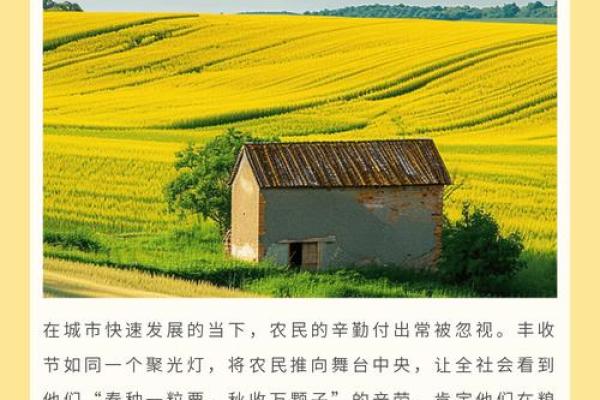

农耕与秋收的结合

从农耕角度来看,秋分是一个十分重要的时刻。在这一时期,农田中的庄稼大部分已成熟,特别是稻谷、小麦等粮食作物,农民开始忙碌于收割与储存工作。秋分过后,天气凉爽湿润,适宜粮食的晾晒与储存,这为后期的粮食积蓄打下基础。同时,秋分还意味着一部分作物进入了种植的最后时机,如秋白菜和冬小麦的播种。

传统习俗与文化活动

秋分的传统习俗和文化活动多与饮食、祭祀和健康养生相关。在饮食方面,秋分期间正是季节交替的关键时刻,人们根据天气变化调整食谱,以适应秋季的干燥和寒冷。比如,南方一些地区有吃“秋分饼”的习惯,寓意着平衡身体的气血,防止秋季干燥带来的不适。此外,秋分也是祭祖的时节,许多人会在这一天举行祭祀活动,感谢祖先的庇佑,祈求丰收。

在活动方面,秋分时节,特别是在江南地区,人们会举行丰收庆典,庆祝农作物的丰收。特别是一些地方会举办“秋分赏月”活动,象征着团圆与丰收。此时的月亮最为圆满,人们借此机会举办宴会,亲朋好友聚集一堂,象征着家庭和谐与社会安定。

历史案例:宋代的秋分与农耕

宋代是中国历史上一个农业和经济都高度发展的时期,秋分在这一时期的农耕活动中起到了重要作用。宋代农业技术的进步使得农民在秋分时节能够进行更加高效的收割工作,同时秋分的节令影响了当时的文化与社会生活。例如,宋代诗人苏轼在《赤壁赋》中提到过“月明星稀,乌鹊南飞”,表现了秋季清朗的夜空与自然景观的和谐,而这正是秋分时节最为典型的自然现象。在这一时期,秋分不仅仅是农耕的节点,更成为了诗歌与文化表达的灵感源泉。

历史案例:明清时期的秋分祭祀

明清时期,秋分仍然是一个具有深远文化影响的节气。在这一时期,秋分不仅在农业生产中占据着举足轻重的位置,还成为了祭祀祖先、祈求丰收的重要时机。许多地方的村民在秋分前后,都会举行隆重的祭祀活动,尤其是在农田丰收后,他们会向土地神、祖先表达感谢之情,并祈求来年的丰收与平安。这一传统活动延续至今,成为了中国农耕文化中重要的组成部分。

秋分节气与健康养生

进入现代,尽管社会经济发生了巨大的变化,秋分这一节令依然在许多地方得到了传承。在现代社会中,秋分不仅仅与农业生产紧密相连,还逐渐成为了人们养生的良机。许多养生专家建议,在秋分时节,人们应当根据天气变化调整作息与饮食,以增强体质。例如,秋分时节适宜多吃温补的食物,如山药、莲藕等,帮助调节身体的阴阳平衡。此外,随着科技的发展,现代人通过智能设备等方式,也能更加精准地掌握秋分的天文变化,从而合理安排生活与健康。

秋分节气的传承和发展,不仅体现了古人智慧的结晶,也为现代社会提供了重要的文化与生活指导。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气