冬至节气养生之道与天文现象的关系

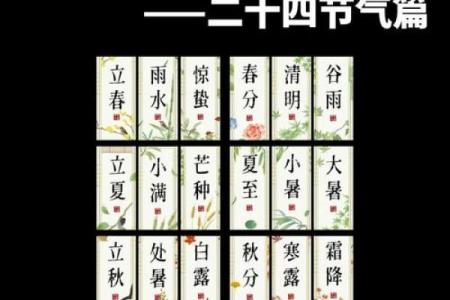

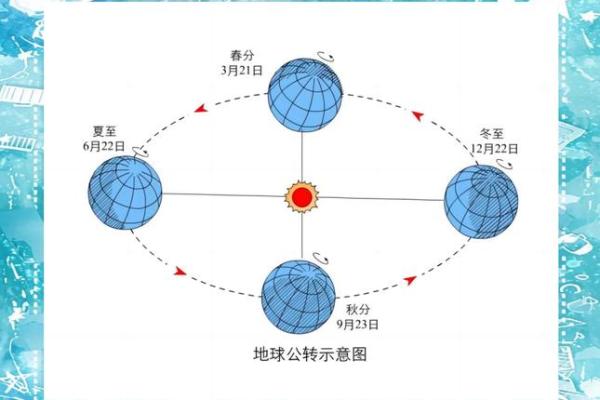

冬至节气是二十四节气中的重要节点之一,标志着冬季的正式到来。在这一天,太阳直射地球的南回归线,北半球白昼最短、黑夜最长。自古以来,冬至被赋予了丰富的文化内涵和深厚的养生智慧。它不仅是天文现象的反映,更与农耕社会的生活密切相关。冬至节气与天文现象的关系,体现了古人对自然规律的深刻理解和对健康的关注。

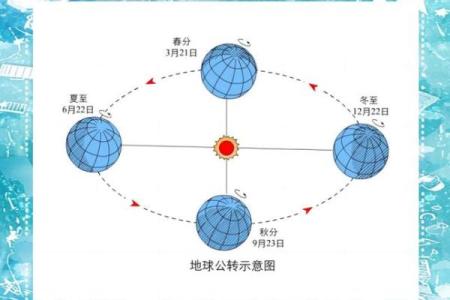

冬至节气的起源与天文现象

冬至节气的起源深植于中国古代的天文观测和农耕文明。古人根据太阳的运动规律,将一年的四季分为春夏秋冬四个阶段,而冬至作为冬季的“分界线”,象征着阳气的“潜伏”和阴气的“极盛”。在冬至这一时刻,太阳位于最南端,地球北半球的白昼最短,黑夜最长。这个天文现象不仅提醒人们进入寒冷的冬季,还成为了调节人体阴阳平衡的关键时刻。

古代农耕社会依赖天象来安排生产活动,冬至是一个重要的时节标志,意味着冬季农事的进入,亦是休养生息的时期。与此相关的养生之道强调“阴盛阳衰”的自然法则,注重保养阳气,抵御严寒,顺应自然的节奏进行调整。

冬至的传统习俗与饮食文化

冬至的传统习俗丰富多彩,尤其体现在饮食和家庭聚会上。许多地方有吃饺子的习惯,特别是北方,冬至吃饺子寓意着“驱寒保暖”和“合家团圆”。这一传统不仅承载着冬季养生的智慧,还在文化中传递着家庭和睦与幸福。冬至吃饺子的习俗,反映了古人对于节气变化的敏感与应对。饺子形状类似耳朵,寓意着驱邪避灾,保佑平安。

在南方,冬至食俗则侧重于吃汤圆或红枣粥,寓意着团圆和甜美的生活。此类食物多以温补为主,有助于在寒冷的冬季为身体提供充足的能量,保持体温,增强免疫力。

除了饮食习惯,冬至时节也有许多节令活动。许多地方会举行祭天活动,祭祀天地,祈求来年风调雨顺,五谷丰登。这些活动不仅具有天文和农耕背景,还反映了人与自然和谐相处的传统理念。

历史案例:东汉《黄帝内经》与冬至养生

《黄帝内经》是中国古代最重要的医学典籍之一,其中关于冬至节气的养生之道有着深入的论述。在《素问·四气调神大论》中,提到“冬三月,此为闭藏,水冰地坚,气与事俱闭。”这段话指出,冬季是藏养阳气、休养生息的时节,尤其是在冬至这个节气,人体的阳气应顺应自然规律进行储存。此时应避免过度劳累,重视保暖,适当的食补和休息,以增强体内阳气,抵御寒冷。

历史案例:唐代的冬至文化

唐代是中国历史上文化最为繁盛的时期之一,冬至在这一时期有着极为隆重的节庆意义。唐代的文人常在冬至时举办“冬至宴”,不仅讲究食物的选择,还通过诗词歌赋的形式来庆祝这一节气。唐代诗人王维的《冬至日》便体现了对冬至时节的深刻感悟。他在诗中写道:“最是一年冬至近,千里冰封万里雪。”这不仅反映了当时对自然环境的认知,也揭示了冬至这一节气在人们心中的重要地位。

此外,冬至日的祭祀活动也是唐代风俗的一部分。朝廷会举行盛大的祭天仪式,以祈求来年五谷丰登、民众安康。无论是平民百姓还是朝廷贵族,都在这个节气中通过饮食和祭祀活动,表达对自然神灵的敬畏与感恩。

冬至的养生智慧

随着社会的发展,传统的冬至习俗逐渐在现代生活中得到了传承与创新。如今,冬至的养生理念依然被许多人所推崇。现代人对冬至节气的重视,体现在饮食、运动、情感调节等多个方面。

在现代社会中,冬至被越来越多的人视为调整身体状态、增强免疫力的重要时刻。除了吃传统的饺子和汤圆,很多养生专家还提倡在冬至时进行温补食疗,如吃羊肉汤、桂圆红枣粥等,以调节身体状态。同时,冬至时节的养生理念也提醒人们要适当增加户外运动,避免过度依赖空调和取暖设备,以增强身体的自我调节能力。

冬至节气的养生智慧,不仅是对古代天文现象和农耕文化的继承,更是对现代人健康生活的启示。在这一天,顺应自然变化,保持身心的平衡,是冬季健康的关键。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气