五月十九日世界竹文化日:竹子在中国文化中的独特象征与应用

竹子作为一种独特的植物,长久以来在中国文化中占据着重要的地位。从古至今,竹子不仅在农业和天文学上有着深远的影响,而且在中国传统习俗中,竹子作为一种象征,深刻地反映了中国人对自然和生活的独特理解。

竹子的文化起源:农耕与天文的交融

竹子在中国文化的起源可以追溯到农耕社会的形成。竹子是一种生长迅速、坚韧不拔的植物,这与农耕文化中的“勤劳”与“坚韧”密切相关。竹子作为一种耐旱、适应力强的植物,在中国古代农业社会中扮演着重要角色,尤其是在南方的水稻田中,竹子常常被用来作为支撑农田的工具。竹子的生长周期与农耕的季节性变化相契合,成为了农民日常生活的一部分。

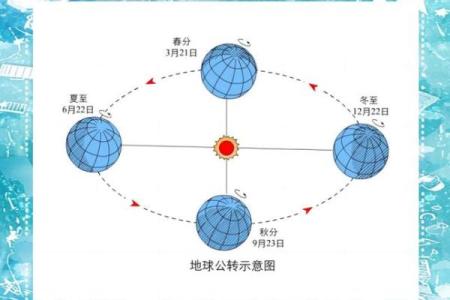

另一方面,竹子在中国的天文文化中也占有一席之地。古代中国的天文学家曾通过竹子的形态和生长规律来推测天文现象,尤其是竹子的生长规律与星宿的运行有所对应。例如,古代天文学家常根据竹子的生长形态与天上的星座结合,推测节气的变化和天文现象的发生。这种结合显示了中国古代文化中天人合一的思想,体现了人类对自然界深刻的理解与观察。

传统习俗中的竹子:饮食与活动的融入

竹子在中国的传统习俗中扮演着重要角色,尤其在饮食文化和节庆活动中尤为突出。在中国,竹笋被视为一种珍贵的食材,尤其在春季时节,竹笋的采摘成为了传统节令之一。竹笋以其清香、脆嫩的口感,常被用来烹制各种美味佳肴,如竹笋炒肉、竹笋炖汤等。竹笋的季节性也象征着生命的勃发和新生,深得中国人喜爱。

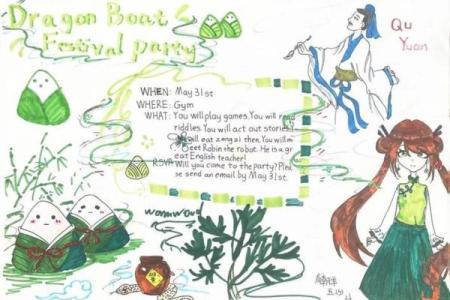

此外,竹子在节庆活动中也有着重要的地位。比如,在传统的端午节期间,竹子作为节令的象征,经常被用来制作竹叶粽子。竹叶的清香与粽子的馅料相结合,成为了节日中的一道独特风景。竹子的使用不仅仅局限于食物,它还经常出现在节庆装饰和仪式中,象征着吉祥、繁荣和长寿。

竹子的文化象征—孔子的“竹有节”思想

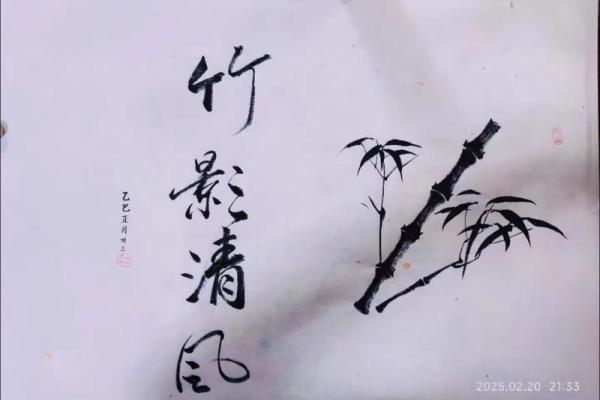

在中国历史上,竹子作为一种文化象征,深刻地影响了许多哲学思想。孔子在《论语》中提到:“君子如竹,君子以文会友,以友辅仁。”在这里,竹子被赋予了“节操”的象征。孔子认为,君子应像竹子一样,不仅要外表挺拔、坚韧,还要内心正直、洁净。这种竹子的文化象征,反映了中国古代对道德、节操以及人际关系的重视,竹子因此成为了象征君子品德的文化符号。

竹子与文人雅集

竹子不仅仅是孔子思想中的道德象征,也深深地扎根在中国古代文人的生活和艺术创作中。唐代的文人李白和杜甫等人,常以竹子为题材,创作诗词,表达他们对自然的敬畏和对人生的感悟。李白的《夜泊牛渚怀古》一诗中便提到“竹林深处,千年松柏”,通过竹子这一意象,李白传达了他对古人遗迹的缅怀以及对自然的喜爱。这种竹子与文人雅集的结合,形成了中国传统文化中深刻的文学和艺术价值。

竹文化的创新与发展

在现代,竹子仍然在中国文化中扮演着重要角色。随着环保意识的增强,竹子作为一种可持续发展的绿色资源,越来越受到重视。现代竹制品,如竹家具、竹地板、竹纸等,不仅展现了竹子的实用性,还体现了对自然生态的保护。如今,竹子不仅是中国传统文化的象征,也是现代环保与可持续发展的代表。

竹子文化的传承不仅仅体现在对传统技艺的保持,更在于创新的不断推进。许多年轻的设计师和艺术家开始将竹子这一传统材料与现代设计理念相结合,创造出既符合现代审美又具有文化价值的作品。通过这些现代创作,竹子不仅作为一种植物继续存在,更作为一种文化符号,在当代中国得到了新的生命与发展。

-

-

-

-

-

-

-

五月十九日世界竹文化日:竹子在中国文化中的独特象征与应用

竹子作为一种独特的植物,长久以来在中国文化中占据着重要的地位。从古至今,竹子不仅在农业和天文学上有着深远的影响,而且在中国传统习俗...

24节气 -

-

-

起名大全

最近更新

- 秋分的天文与农耕意义:节令变化的深远影响

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)是否为开业黄道吉日 这日子开市做生意好吗

- 生辰八字能改运吗?揭秘合婚关键,命运不同如何破解?

- 揭秘刘銮雄命运之谜:生辰八字解析能改运吗?合婚看什么?

- 2025年08月06日(农历闰六月十三)提车是否是黄道吉日 提车买车是否合适宜?

- 2025年07月25日开业是黄道吉日吗? 今天店铺开张怎么样?

- 命运不同,选房有差别?八字解析如何影响居住环境的运势

- 班姓上口易的男孩取名,这些名字格调满满

- 晟字男孩取名:从属性到寓意的全维度解析报告

- 揭秘生辰八字搭配的奥秘:能否真正改变命运?

- 陆姓取大气磅礴的名字,男孩名字有哪些灵秀动人的?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)乔迁行吗? 今日乔迁吉利吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气